在海鮮界,一種外型奇特、攻擊力驚人的甲殼類動物,在華人地區擁有眾多響亮的外號,如「皮皮蝦」、「瀨尿蝦」、「富貴蝦」。許多人問:皮皮蝦台灣叫什麼?答案就是「蝦蛄」(學名:口足目 Stomatopoda)。

蝦蛄因外型特徵也被稱作「螳螂蝦」,牠們是一種極為特殊且美味的底棲生物。雖然名字帶有「蝦」字,但蝦蛄與蝦子的親緣關係還沒有蝦子與螃蟹來得親近,是海鮮界獨樹一幟的存在。

📌 皮皮蝦、瀨尿蝦、富貴蝦...為何牠有這麼多名字?

| 語言/別名 | 稱呼 | 命名由來與意涵 |

|---|---|---|

| 蝦蛄英文 | Mantis Shrimp(螳螂蝦) | 前螯特化,獵食方式似螳螂。 |

| 台灣俗稱 | 蝦蛄 | 台灣主流稱呼。 |

| 蝦蛄中國大陸俗稱 | 皮皮蝦 | 一說因腹部皮薄柔軟。 |

| 蝦蛄香港俗稱 | 瀨尿蝦 | 捕捉時會噴射液體,狀似「瀨尿」。 |

| 蝦蛄高價品俗稱 | 富貴蝦 | 體型巨大者,象徵財富吉祥,價格最高。 |

| 蝦蛄日文 | しゃこ / Shako | 日本對蝦蛄的稱呼。 |

本文將帶你深入了解這種神奇的瀨尿蝦分類、恐怖的攻擊力、豐富的營養價值、市場價格行情、料理方式,以及所有讀者最想知道的 16 個 FAQ。

皮皮蝦(蝦蛄)其實有兩種型態?你可能只吃過其中一種!

說到皮皮蝦(蝦蛄),你會想到什麼?是那隻會裝在寶特瓶裡、活蹦亂跳的「十三齒琴蝦蛄」?還是海產店裡口感Q彈、帶點蝦甜味的熟凍小蝦蛄?

不管是哪一種,你可能不知道——皮皮蝦其實「大致可以分成兩種型態」,牠們的差異,不只在外表,還跟牠們的「獵食方式」有關!

蝦蛄兩大攻擊型態

| 類型 | 特徵 | 攻擊方式 | 常見代表 |

|---|---|---|---|

| 刺擊型(Spearer) | 前附肢呈鐮刀狀,有尖銳棘刺 | 高速突刺獵物 | 口蝦蛄、斑馬蝦蛄 |

| 錘擊型(Smasher) | 前附肢膨大似鐵鎚 | 快速重擊,能擊碎貝殼與玻璃 | 大指蝦蛄、齒指蝦蛄(多為觀賞) |

📌 台灣常見食用品種多屬刺擊型。

1. 刺擊型(Spearer):像螳螂般的刺客!

刺擊型的皮皮蝦,又叫刀狀型/穿刺型,前附肢末端長得像「鐮刀」一樣。牠們平常把「武器」收在胸前,一旦瞄準獵物,就會以超快速度刺穿對方!

這類型的蝦蛄屬專門捕食小魚、蝦子等較軟的獵物,動作靈敏、進食快速。由於牠們的武器比較細長、鋒利,所以常被叫作「螳螂蝦」也不是沒道理!

📌 代表性生態特徵:

- 沙泥底棲型、喜歡居住於近岸沙泥地中,會自行挖掘洞穴

- 前足細長如刀、內側有倒鉤

- 攻擊動作像螳螂

- 適合捕捉游動性強的小獵物

- 體型相對較瘦長

- 料理風味清爽、彈牙

✅ 台灣代表物種:刺擊型 Spearer

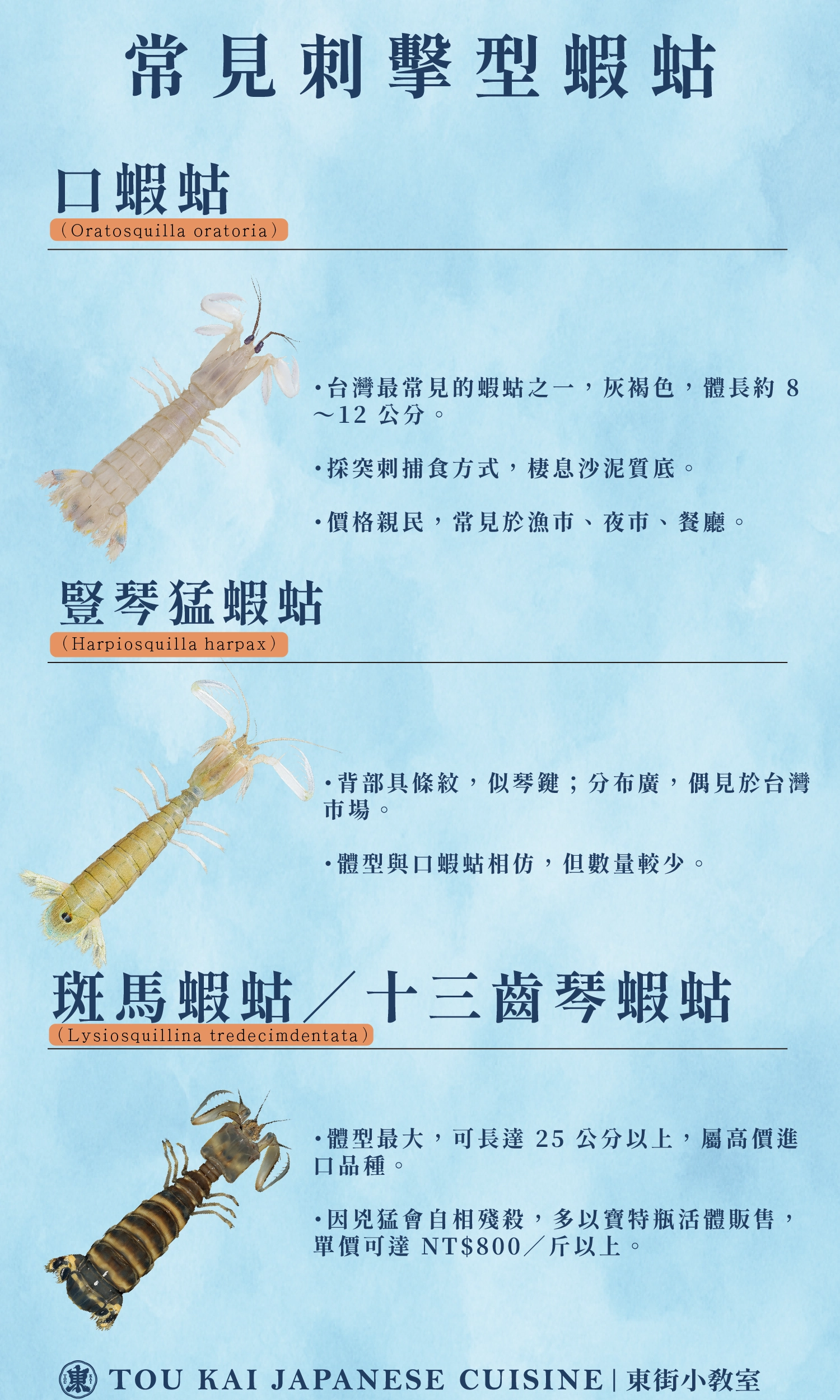

口蝦蛄

(Oratosquilla oratoria)

- 台灣最常見的蝦蛄之一,灰褐色,體長約 8~12 公分。

- 採突刺捕食方式,棲息沙泥質底。

- 價格親民,常見於漁市、夜市、餐廳。

豎琴猛蝦蛄

(Harpiosquilla harpax)

- 背部具條紋,似琴鍵;分布廣,偶見於台灣市場。

- 體型與口蝦蛄相仿,但數量較少。

斑馬蝦蛄/十三齒琴蝦蛄

(Lysiosquillina tredecimdentata)

- 體型最大,可長達 25 公分以上,屬高價進口品種。

- 因兇猛會自相殘殺,多以寶特瓶活體販售,單價可達 NT$800/斤以上。

2. 錘擊型(Smasher):拳頭比你想像的還猛!

另一類型的皮皮蝦,則屬於「錘擊型」(也叫拳擊型、粉碎型),前足不再是像刀一樣,而是像一顆「槌子」!

這類蝦蛄不只是能打破螺殼、蟹殼,有些品種甚至能瞬間打破玻璃,力道極強,是貨真價實的「水中拳王」!

科學研究指出,牠們出拳速度可達每秒23公尺,衝擊力超過一顆子彈的威力。

📌 代表性生態特徵:

- 生長於珊瑚礁區、喜歡躲藏於岩縫或珊瑚礁間

- 前足膨大如槌、能重擊堅硬物體

- 體型粗壯、頭胸寬大

- 可粉碎螺類、螃蟹等硬殼獵物

- 攻擊力超強,但動作較慢

✅ 台灣代表物種:錘擊型 Smasher(觀賞為主)

大指蝦蛄

(Odontodactylus scyllarus)

- 外型五彩繽紛,常見於海水觀賞缸。

- 出拳可打碎玻璃,是生物學研究的明星品種。

齒指蝦蛄

(Gonodactylus spp.)

- 體型中小,錘擊特化明顯,色彩豔麗。

- 多用於科研與仿生材料研究。

🧠 小提醒:不是所有皮皮蝦都能分類得那麼明確!

雖然這樣分成「刺擊型」與「錘擊型」很有趣,但現實中有些品種的特徵可能介於兩者之間,或是外型不夠明顯,加上活體難以觀察,還是需要靠專業辨識。不過這樣的分類概念,已經足夠幫助你了解皮皮蝦的多樣性!🏷️ 常見皮皮蝦代表性品種介紹(以刺擊型為主)

皮皮蝦(蝦蛄)海底黑科技:你吃的不是蝦,是科學!

皮皮蝦除了是物理攻擊的高手,牠的生理構造更被科學家譽為「活體黑科技」代表:

👁️超級視覺:人類的 10 倍色彩宇宙

牠擁有 16 種視錐細胞,遠勝人類的 3 種與蝴蝶的 5 種。這意味著牠能看到比我們複雜數十倍的顏色和光線(包括紫外線、紅外線、偏振光)。

- 實用價值: 科學家已嘗試仿生皮皮蝦眼構造製作癌細胞辨識裝置,利用牠辨識偏振光的能力,協助檢測人體異常細胞。這項技術也應用於高密度光碟和水下攝影研究。

🦾雙曲面彈力攻擊系統:一拳超蝦的物理極限

體內含有特殊的雙曲面骨骼彈性結構,能在極短時間內儲存能量並瞬間釋放。當錘擊型蝦蛄(如雀尾螳螂蝦)揮出那一拳時速可達每秒 23 公尺,產生:

- 高溫震波: 瞬間爆發產生超空化現象(氣泡閃光),在極短時間內產生超過攝氏 5,000 度的極高熱能,比太陽表面還高,靠震波癱瘓獵物。

- 軍事應用: 美國軍方和材料科學家正研究其結構用於防彈裝甲、機甲開發與仿生科技,試圖開發出更堅固、更輕薄的抗震材料。

皮皮蝦(蝦蛄)的 2 個超狂文化趣味點

1. 牠是古代亞述人和澳洲人的「噩夢」

皮皮蝦的兇猛是跨文化的。在古代,亞述人稱牠為「海蝗蟲」,而在澳洲,牠被俗稱為「對蝦殺手」(Prawn Killer)。這表明無論在哪個海域,牠都是令其他海洋生物感到恐懼的頂級伏擊掠食者。

2. 周星馳的《食神》,讓牠紅遍兩岸三地

在華人流行文化中,皮皮蝦的走紅離不開周星馳電影《食神》。主角史提芬周將瀨尿蝦和牛肉丸結合,創造出了「瀨尿牛丸」這個傳奇食物。這也讓瀨尿蝦/皮皮蝦從海鮮市場躍升為一個家喻戶曉的趣味美食代名詞。

📅 皮皮蝦(蝦蛄)最佳產季:什麼時候吃最肥美?

掌握蝦蛄季節是吃到鮮美皮皮蝦的關鍵。

| 區域 | 蝦蛄季節 | 捕撈與食用特點 |

|---|---|---|

| 全台灣 | 春季至秋季 | 蝦蛄(瀨尿蝦)在此時最為肥美,特別是雌蝦抱卵帶有「蝦黃」的機率最高,俗稱「紅心」。 |

| 購買時機 | 建議避開冬季 | 冬季由於水溫較低,蝦蛄可能進入冬眠或活動力下降,導致肉質不如產季飽滿。 |

📌 產季購買重點與延伸

- 鎖定「紅心」雌蝦:

- 在春季至秋季的產季中,雌蝦的肉質和風味最佳,因為牠們常帶有飽滿的蝦黃(紅心)。

- 雌雄分辨方法: 觀察腹部,有明顯三條白色橫紋(白杠)者為雌蝦。

- 價格浮動提醒:

- 在盛產季節(特別是春末夏初),市場的供貨量穩定,價格相對較為親民。若遇到颱風或禁捕期,價格會明顯上揚。

台灣皮皮蝦(蝦蛄)價格分析與購買指南

蝦蛄因肉質鮮甜,在台灣有廣大的市場。以下為您整理詳細的蝦蛄價格區間與蝦蛄去哪買的資訊。

1. 蝦蛄價格:皮皮蝦一斤多少錢?

皮皮蝦價格差異主要取決於品種與鮮活度:

| 品種 | 市場均價(每斤) | 備註 |

|---|---|---|

| 口蝦蛄 | NT$250~500 | 中小型、本地最常見的食用蝦蛄。 |

| 斑馬蝦蛄(高價) | NT$800~1500↑ | 巨型活體,俗稱「富貴蝦」,常以寶特瓶單獨裝運。 |

| 豎琴猛蝦蛄 | NT$350~600 | 稀有度較高,風味獨特。 |

| 冷凍混獲蝦蛄 | NT$150–250 | 品質較低,多用於加工或平價餐飲。 |

| 錘擊型蝦蛄(觀賞) | 無市場行情 | 僅限觀賞用途,無食用流通價值。 |

📌 注意: 冷凍蝦蛄或混獲(非現流)的價格雖然可能低至 NT$150/斤,但新鮮度與口感會明顯遜色。

2. 蝦蛄去哪買?台灣主要流通地

想買到新鮮的皮皮蝦(蝦蛄),建議鎖定以下地點:

| 購買地點 | 特點 |

|---|---|

| 中南部沿海漁港 | 蝦蛄最主要的捕撈與流通地。例如布袋、七股、將軍、東石等地。 |

| 宜蘭南方澳 | 東部地區重要的蝦蛄產地。 |

| 靠海魚市場 | 較有機會販售活體高價品種。例如在龍鳳漁港等處,偶爾可見裝在寶特瓶裡的斑馬蝦蛄(活體價高)。 |

| 崁仔頂漁市 | 台灣內銷海鮮的重要集散地,偶見活體與現流混合販售。 |

台灣皮皮蝦(蝦蛄)產地與捕撈方法

📍 蝦蛄主要產地與捕撈方法

| 捕撈方式(對生態的影響) | 地區與特色 | 說明與優缺點 |

|---|---|---|

| 底拖網(影響大) | 台灣西部沿海(雲嘉南)、東北角(宜蘭南方澳)最常見。 | 規模大、效率高,為蝦蛄主要來源。缺點是混獲高、對海床生態破壞大。多用於中小型口蝦蛄。 |

| 刺網/陷阱籠具(最友善) | 小型漁船使用,如花東、屏東地區。 | 捕獲活體為主,選擇性高,品質佳,但產量小,多供高級餐廳與外銷市場。 |

| 定置網(較低) | 澎湖外島,沿潮流設置。 | 固定式、捕撈穩定,會有穿刺型大隻蝦蛄混獲(如斑馬蝦蛄)。 |

| 潮間帶陷阱(低) | 澎湖、金門常見的傳統方法。 | 捕量小但具文化與在地價值,多為自用或補充型捕撈。 |

✅ 永續消費提醒: 蝦蛄屬於「避免食用」的紅色等級。目前保育倡導主張減少底拖網,消費者應多支持採用陷阱籠具等友善方式捕撈的蝦蛄。

讀者問題延伸:

✅ 1. 哪一種是台灣主要捕撈蝦蛄的方式?

是「底拖網」,尤其在台灣西部沿海(如雲林、嘉義、台南)與東北角(如宜蘭南方澳)最為常見。此方式具以下特點:

- 捕獲量大,為蝦蛄的主要來源。

- 多為穿刺型蝦蛄品種,如口蝦蛄、豎琴猛蝦蛄。

- 缺點是混獲高、對海床生態破壞大,因此逐漸有保育單位倡議減少使用。

✅ 2. 蝦蛄主要產地推薦?

根據台灣地區漁業通報與實務市場觀察:

- 中南部沿海漁港(如布袋、七股、將軍、東石)與宜蘭南方澳,是蝦蛄最主要的捕撈與流通地。

- 澎湖雖不如中部量大,但定置網偶爾混獲到高價品種(如斑馬蝦蛄),常見活體銷往高價餐廳。

- 崁仔頂漁市則是台灣內銷海鮮的重要集散地,偶見活體與現流混合販售。

🍽️ 皮皮蝦(蝦蛄)食用指南:挑選、雌雄辨識與剝殼技巧

想要吃到最完美的皮皮蝦肉質,從市場挑選到餐桌剝殼,每一個環節都很重要。

1. 🛒 如何挑選新鮮皮皮蝦?

- 看外觀: 殼的顏色會發亮、有透明感者才新鮮。

- 看結構: 如果頭胸部和腹部有快分離的情形,則不新鮮。

- 看活動力: 活體動作敏捷者為佳,這是鮮度的最佳保證。

2. 👨🍳 辨識雌蝦「紅心」肉質最佳

抱卵的雌蝦肉質和風味最佳,俗稱「紅心」。

| 特徵 | 雌蝦(母) | 雄蝦(公) |

|---|---|---|

| 腹部特徵 | 腹部底殼有明顯三條白色橫紋(白杠)。 | 腹部底殼無明顯白色橫紋。 |

| 食用特色 | 抱卵時有蝦黃,肉質較軟甜。 | 肉質飽滿,口感更紮實彈牙。 |

3. 🔪 瀨尿蝦(皮皮蝦)快速剝殼教學

皮皮蝦怎麼吃最輕鬆?用剪刀比徒手剝更有效率。

- 剪開兩側: 沿著蝦背左右兩側的軟殼邊緣,用剪刀剪至尾部。

- 剝背取肉: 將蝦身翻面,以背部朝下,用拇指指甲或筷子緊貼腹殼,從尾部向頭部將蝦肉推擠出來。

⚠️ 食用安全與處理注意事項

- 小心「蝦蛄拳」: 處理活體的拳擊型蝦蛄時務必小心,牠們的力量極大,可能造成手指受傷,建議使用厚手套或工具夾取。

- 過敏原警示: 蝦蛄屬於甲殼類海鮮,是常見的過敏原。對蝦蟹過敏者應避免食用。

🍳 皮皮蝦(瀨尿蝦)怎麼料理最好吃?美味食譜與小技巧

皮皮蝦(蝦蛄)肉質緊實鮮甜,最適合快速烹調以保留其原始鮮味。無論是追求原味,還是享受香辣重口味,以下四種是餐桌上最受歡迎的皮皮蝦(蝦蛄)料理方式,以及確保成功的關鍵製作細節:

✅皮皮蝦(蝦蛄)料理推薦

1. 清蒸皮皮蝦

- 風味: 原汁原味,鮮甜滑嫩。

- 製作重點: 建議使用活體蝦。採用大火快蒸,水滾後放入,5~8 分鐘出鍋,確保肉質不柴。可搭配薑絲醋碟食用。

2. 椒鹽皮皮蝦

- 風味: 外酥內嫩,香氣逼人。

- 製作重點: 蝦子需拍薄薄一層地瓜粉鎖水。採用兩段式油炸(低溫定型,高溫逼油)確保酥脆。椒鹽蒜酥要先小火慢炒至金黃,最後與炸好的蝦子大火快炒、快速起鍋。

3. 蒜蓉粉絲蒸

- 風味: 港式經典,蒜香濃郁。

- 製作重點: 粉絲需提前泡軟墊在底部。將蝦背剪開攤平,蒜蓉醬汁(含蒜泥、蠔油)需鋪滿蝦肉。大火蒸煮 8~10 分鐘,確保粉絲吸飽蒜汁。

4. 三杯皮皮蝦

- 風味: 鹹香下飯,家庭快炒首選。

- 製作重點: 醬汁比例掌握一杯醬油、一杯米酒、一杯麻油。先用麻油爆香薑片至捲曲。蝦子入鍋後快速收汁,起鍋前加入大量九層塔增添香氣。

✅皮皮蝦(蝦蛄)料理處理小技巧

想要做出美味又容易剝殼的皮皮蝦,前置處理是關鍵:

- 活體吐沙靜置:活體處理前,建議用鹽水將其靜置約 15~30 分鐘,幫助吐沙,確保蝦肉乾淨。

- 剪開背殼:在烹調前,可使用剪刀剪開背殼,這不僅可以幫助入味,也能讓食用時更容易剝殼。

- 冷凍蝦退冰:冷凍蝦退冰後請立即使用。若長時間放置,會導致蝦肉水分流失,口感鬆散。

- 去殼輔助:無論採用哪種做法,請準備一把剪刀,它是剝皮皮蝦殼的最佳工具。

🥗 皮皮蝦 vs 一般蝦:營養價值深度比較與分析

「瀨尿蝦究竟比一般蝦(如白蝦、草蝦)健康嗎?」答案是肯定的。儘管兩者皆屬高蛋白低脂肪的優質海鮮,但在鈣質與微量元素方面,皮皮蝦(蝦蛄)有明顯的優勢。

以下為兩種蝦類在每 100 克可食部位的營養比較:

| 項目 | 🦐 皮皮蝦(蝦蛄) | 🍤 一般蝦(草蝦/白蝦) |

|---|---|---|

| 熱量 | 約 90−100 kcal | 約 90−100 kcal |

| 蛋白質 | 約 18−20 g | 約 17−19 g |

| 脂肪 | 約 1.0−1.5 g | 約 1.0−1.3 g |

| 膽固醇 | 約 120−150 mg | 約 140−180 mg |

| 鈣質 | 約 100−150 mg(偏高) | 約 60−90 mg |

| 鐵質 | 約 2.0−3.0 mg(偏高) | 約 1.2−2.0 mg |

| 牛磺酸 | 高 | 中 |

| 維生素 B12 | 高 | 高 |

資料來源:衛福部食品營養資料庫、USDA、NHRI 成分彙整

✅ 差異解析:皮皮蝦的營養優勢

| 面向 | 推薦族群 | 評價與建議 |

|---|---|---|

| 高鈣補充 | 銀髮族、兒童 | 皮皮蝦的鈣含量與鐵質含量均較一般蝦高,更適合成長發育與骨質保健。 |

| 控制膽固醇 | 高血脂族群 | 皮皮蝦的膽固醇含量雖然也偏高,但略低於一般蝦,相對較安全。 |

| 風味與口感 | 老饕、饕客 | 皮皮蝦肉質更緊實鮮甜、略帶蟹味,風味層次豐富,適合愛吃殼類的消費者。 |

🍤 結論:兩種蝦的購買指南

| 想要... | 選這個! |

|---|---|

| 平常料理、孩子吃、料理快速 | 白蝦/草蝦(價格穩定、方便處理) |

| 想吃點不同、有節慶感、美味加分 | 皮皮蝦(蝦蛄) |

| 蛋白+鈣雙補、注重營養價值 | 皮皮蝦(鈣質與微量元素略勝一籌) |

❓ FAQ:皮皮蝦 / 蝦蛄 / 瀨尿蝦 讀者最想知道的 16 個問題

1. 皮皮蝦在台灣叫什麼?皮皮蝦是不是蝦?

台灣俗稱「蝦蛄」,生物學上稱「螳螂蝦」(英文:Mantis Shrimp)。不是。牠屬於蝦蛄目,分類上與真正的蝦還不如與螃蟹接近。

2. 為什麼叫皮皮蝦、瀨尿蝦和富貴蝦?

瀨尿蝦:捕捉時會噴射液體。皮皮蝦:一說因腹部皮薄。富貴蝦:專指體型巨大者,因高價和吉祥寓意而得名。

3. 蝦蛄(皮皮蝦)好吃嗎?可以吃嗎?

可以。肉質緊實鮮甜,風味略帶蟹味,尤其雌蝦在產季帶有濃郁蝦黃(紅心)。

4. 皮皮蝦攻擊力有多強?「皮皮蝦打人」是真的?

錘擊型蝦蛄出拳速度可達每秒 23 公尺,衝擊力極強,能擊碎貝殼甚至打破玻璃。處理活體時需小心「蝦蛄拳」。

5. 皮皮蝦有哪幾種攻擊型態?

分為刺擊型(Spearer):像螳螂般突刺;以及錘擊型(Smasher):像拳頭般重擊。台灣食用多為刺擊型。

6. 皮皮蝦的眼睛有什麼特別?

牠擁有 16 種視錐細胞,辨色能力是人類的 10 倍,能看見偏振光,被譽為「活體黑科技」。

7. 皮皮蝦一斤多少?價格區間在哪?

價格差異大。常見的口蝦蛄約 NT$250~500/斤;高價的斑馬蝦蛄(富貴蝦)活體可達 NT$800~1500/斤以上。

8. 皮皮蝦台灣哪裡買?蝦蛄哪裡買?

主要在中南部沿海漁港(如布袋、東石)、宜蘭南方澳,以及海鮮集散地如崁仔頂漁市。

9. 瀨尿蝦(蝦蛄)產季是何時?什麼時候吃最肥美?

最佳產季是春季至秋季。此時雌蝦抱卵帶有「紅心」機率高,肉質最佳。

10. 瀨尿蝦(蝦蛄)營養價值高嗎?跟一般蝦差在哪?

屬於高蛋白、低脂肪海鮮。相較於一般蝦,皮皮蝦的鈣質、鐵質含量較高,適合注重營養補充者。

11. 蝦蛄(皮皮蝦)的永續性如何?

蝦蛄屬於「避免食用」的紅色等級,因主流底拖網捕撈對海床破壞大。建議選擇陷阱籠具等友善捕撈方式。

12. 蝦蛄(皮皮蝦)怎麼吃最輕鬆?如何剝殼?

建議使用剪刀沿著蝦背兩側剪開,再以筷子或手指從腹部將肉推擠出來。

13. 怎麼分辨瀨尿蝦雌蝦(紅心)和雄蝦?

雌蝦腹部底殼有明顯三條白色橫紋(白杠)。雄蝦則無,但肉質紮實。

14. 推薦的皮皮蝦料理(蝦蛄料理)有哪些?

最受歡迎的是椒鹽皮皮蝦、清蒸(適合活體)、蒜蓉粉絲蒸和三杯口味。

15. 琵琶蝦是皮皮蝦嗎?蝦蛄與海戰車是同一種嗎?

不是。琵琶蝦(或稱蝦蛄拍仔)俗稱扇蝦,與皮皮蝦(蝦蛄)是不同的物種。

海戰車俗稱蟬蝦,與皮皮蝦(蝦蛄)和琵琶蝦屬不一樣的物種

16. 處理活體蝦蛄時有什麼注意事項?

處理活體的拳擊型蝦蛄時務必小心其前螯,建議戴上厚手套。此外,對甲殼類海鮮過敏者應避免食用。

😋 結語:皮皮蝦好吃嗎?

答案是肯定的!皮皮蝦(蝦蛄)以其獨特的肉質緊實度和鮮甜風味,以及雌蝦飽滿的「蝦黃」,被無數饕客譽為海鮮界頂級美味。只要掌握春季至秋季的產季,選擇活體或現流,並運用椒鹽、清蒸等推薦的料理方式,您就能享受到這種「水中拳王」帶來的極致鮮美!