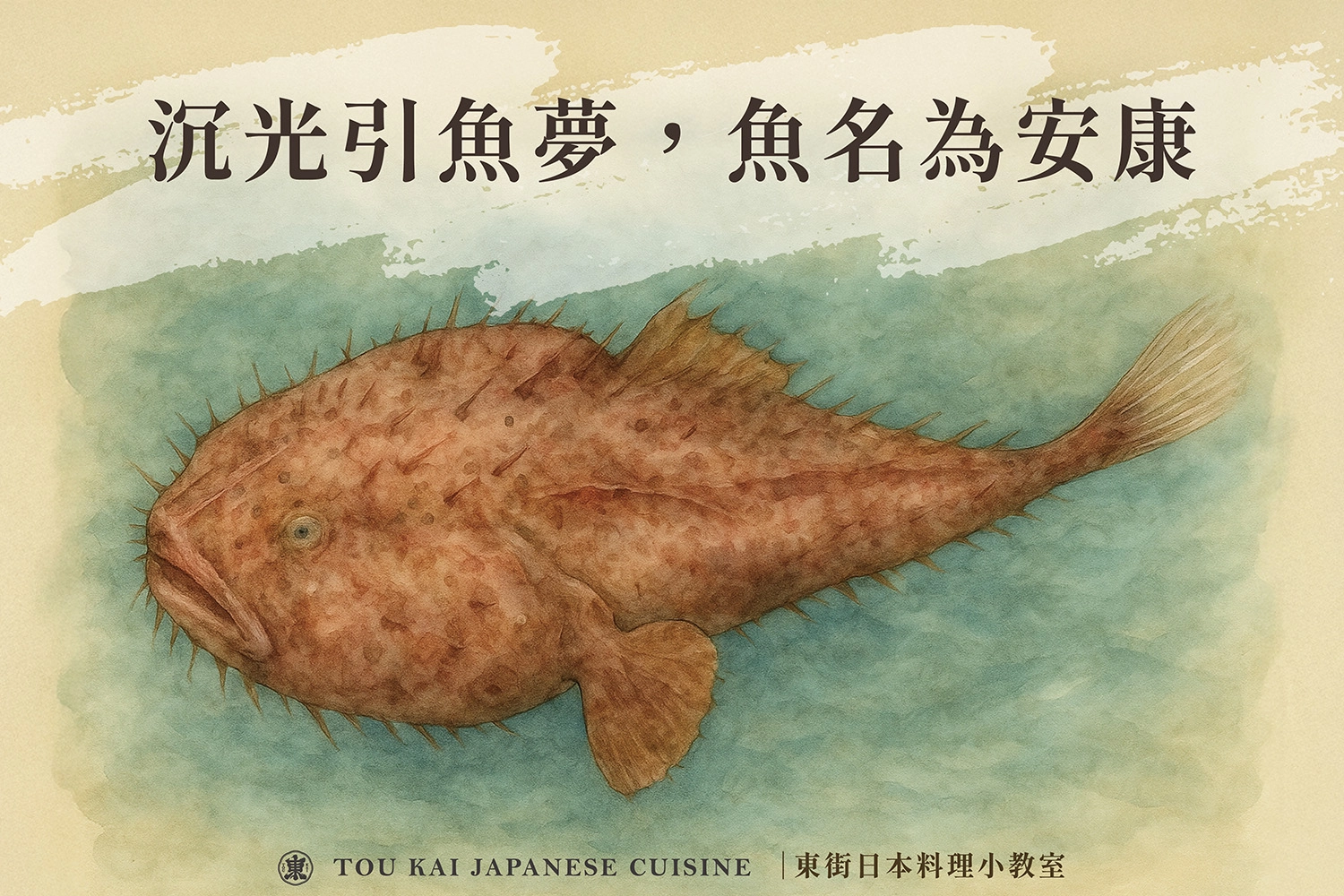

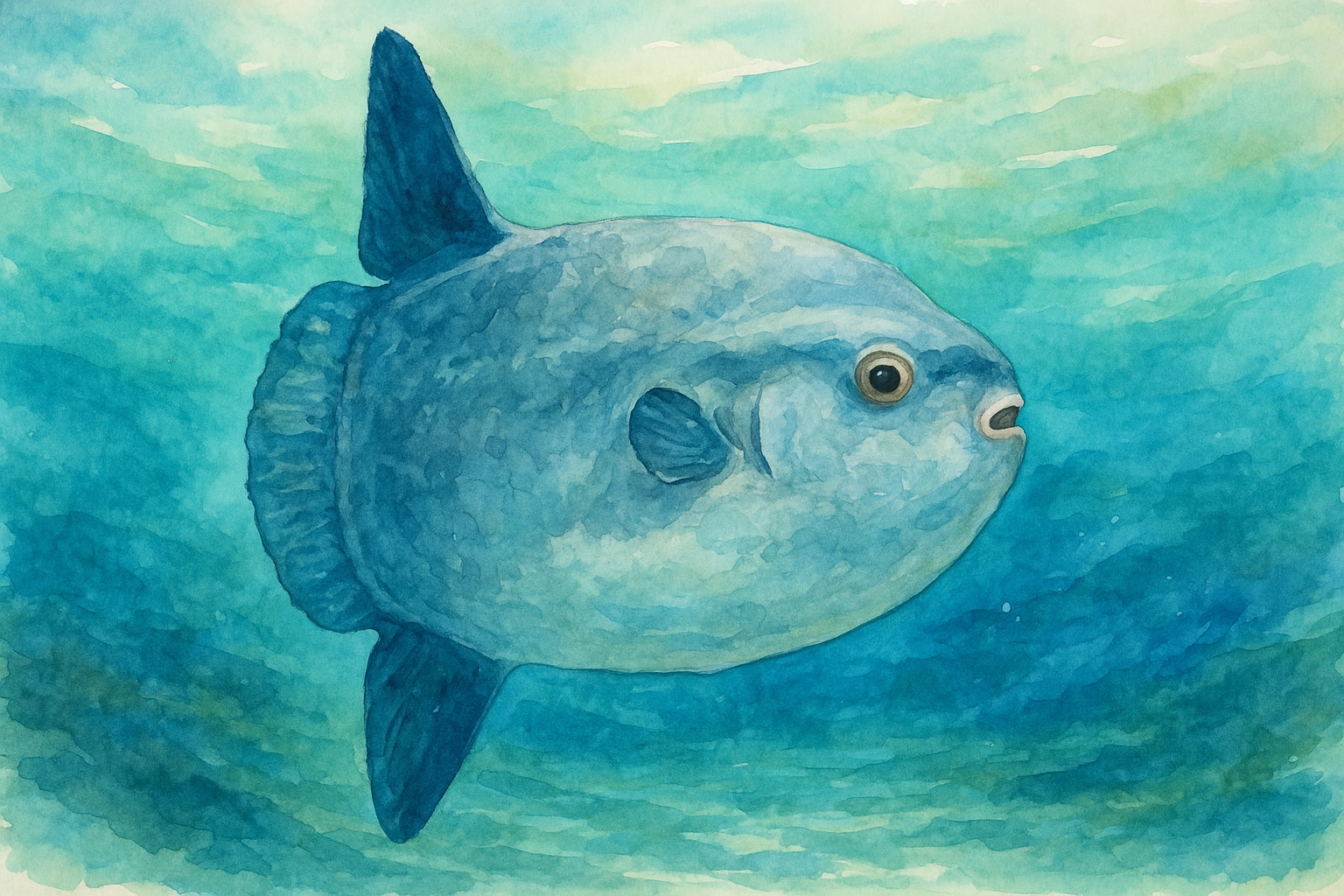

在浩瀚的海洋世界裡,有一種魚憑著「巨型魚頭+缺尾設計」的奇異外觀,成功擄獲無數海洋愛好者的目光——牠就是翻車魚。這位「海中呆萌巨獸」不僅是世界上最重的硬骨魚,更以獨特的行為與神秘的成長過程,成為海洋攝影師與生物學家爭相追尋的焦點。本篇將帶你深入探索翻車魚的全貌:從遠古的化石紀錄,到牠們獨一無二的外型、生態習性,以及驚人的生命旅程,完整揭開這位海洋明星的面紗。

翻車魚介紹

翻車魚(學名:Mola mola),屬於魨形目翻車魨科,又稱曼波魚、太陽魚、翻車魨,是世界上已知最重的硬骨魚之一,也是台灣最常出現的漫波魚!另一種同樣巨大的近親是南方翻車魚(Mola alexandrini)。成年翻車魚的體重一般介於 247 至 1000 公斤之間,體長可達 3 公尺以上。

牠的外形獨特,宛如一顆巨大的魚頭接上短小的尾柄,看起來彷彿魚身被俐落地「截斷」,此外,翻車魚非常喜歡側著漂浮於海面曬太陽,因此得名「翻車魚」。這種溫和的巨魚分布於全球熱帶、溫帶及部分寒帶海域,常在海面漂浮或緩慢滑行,是許多海洋攝影師夢寐以求的拍攝對象。

翻車魚歷史起源

翻車魚的化石紀錄可追溯至約五千萬年前的始新世,當時牠們最早出現在歐洲與亞洲的溫帶海域,隨著地質年代的演進與洋流變化,逐步擴散至全球各大洋。

在不同文化中,翻車魚擁有截然不同的象徵意義:在日本,人們稱牠為「マンボウ(Mambo)」,視作溫和與笨拙的化身;而在歐洲的歷史中,翻車魚常被描繪於古老的海圖與探險家的航海筆記中,作為海洋奇觀的象徵性存在。

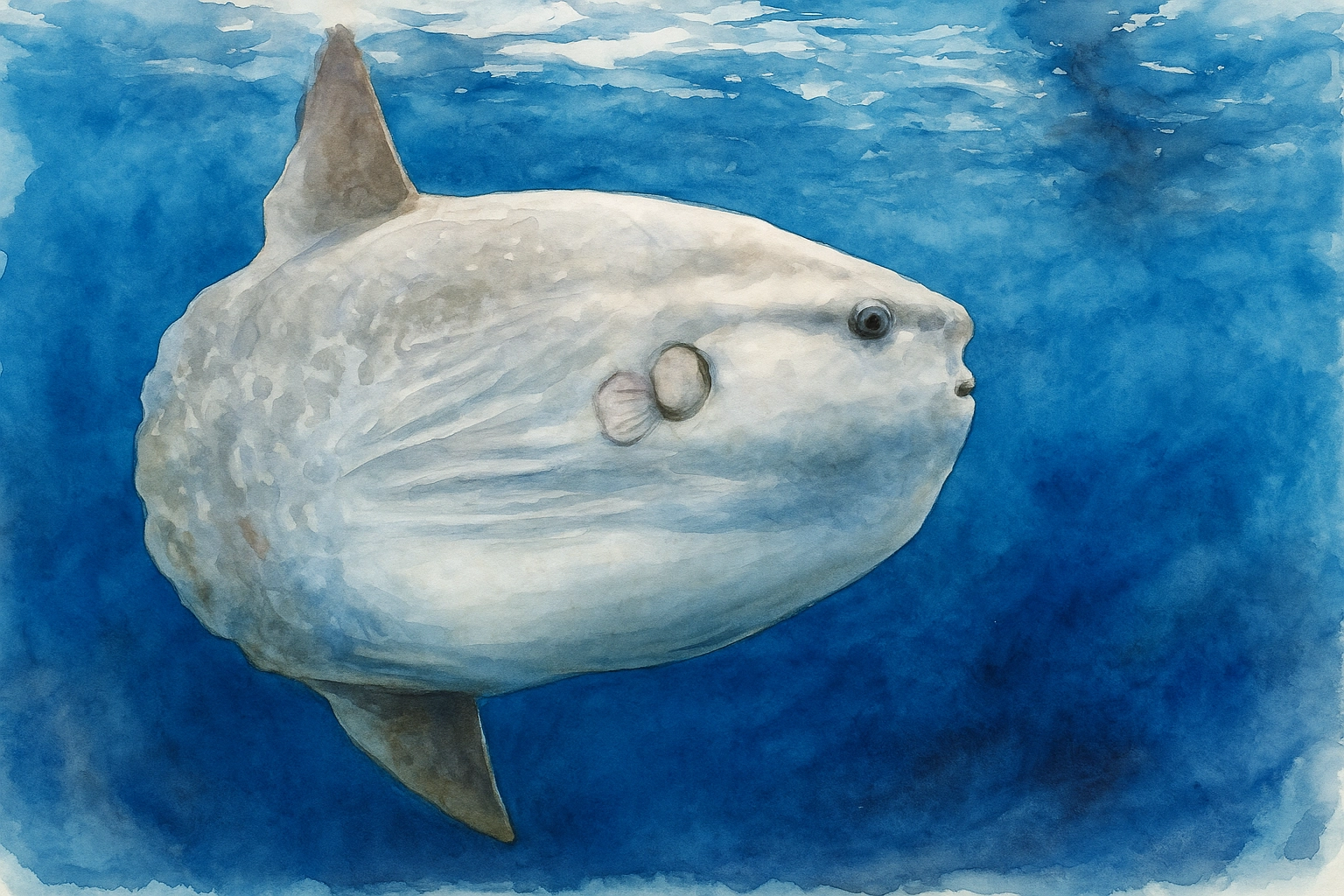

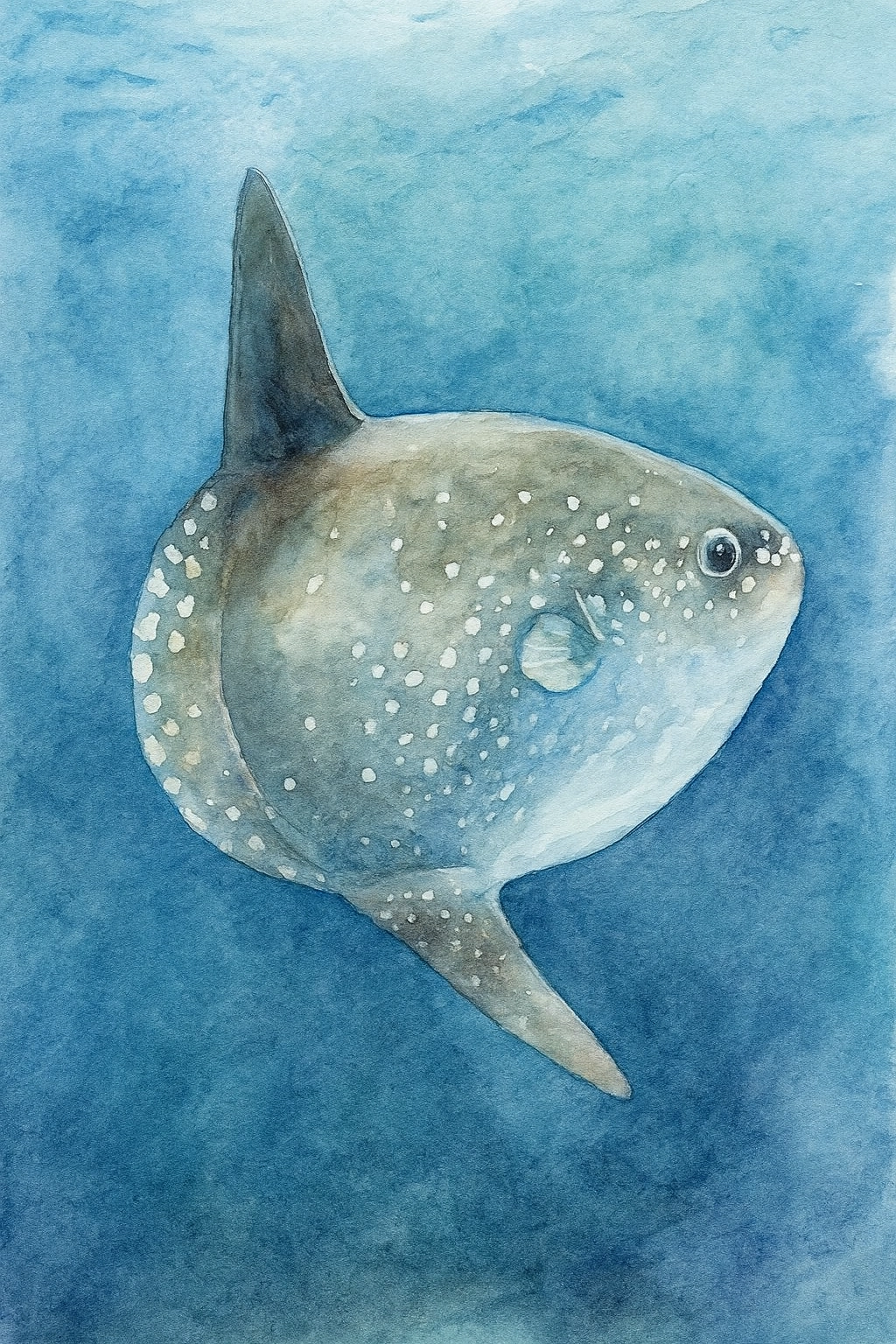

翻車魚外觀特徵

翻車魚的外觀極具辨識度,尾鰭已在演化中消失,取而代之的是由背鰭與臀鰭匯合形成的「假尾鰭」(clavus),形似圓形的方向舵,上面有光滑的齒狀突起與 12 條鰭條,末端還有圓形小骨。這種構造使牠們能依靠背鰭與臀鰭的同步擺動前行,與多數依靠魚尾推進的魚類截然不同。翻車魚在水面時,突出的背鰭常被誤認為是鯊魚的背鰭,但觀察其「划槳式」的鰭動作就能分辨。

漫波魚多大?!

成年翻車魚體型巨大,平均體長約 1.8 公尺,背鰭至臀鰭間的距離可達 2.5 公尺,體重一般介於 247 至 1000 公斤之間,最大紀錄甚至達到 3.3 公尺長、鰭展 4.2 公尺、重達 2300 公斤。魚苗時期的翻車魚全身布滿細刺,隨著成長逐漸消失,體形也從類似小型河豚轉變為扁平的巨獸。

遠遠嘟著嘴的翻車魚

骨骼方面,翻車魚的椎骨數量比多數魚類少且更短,雖屬硬骨魚,卻有大部分身體由較輕的軟骨支撐,使其能長到一般硬骨魚無法達到的體型。牠們的牙齒融合成喙狀結構,無法完全閉合嘴巴,咽喉深處還有咽頭齒。翻車魚沒有魚鰾,有研究指出牠們內臟可能含有河魨毒素,但此說法仍有爭議。

東街小教室👨🎓:河魨毒素是什麼?

河魨毒素(Tetrodotoxin, TTX)是一種強效的神經毒素,目前尚無特效解毒劑。它會與神經細胞膜上的快速鈉離子通道結合,阻斷神經訊號傳導,導致肌肉麻痺甚至呼吸衰竭。名稱源自魨形目,因為此目下多數魚類(包括河魨、翻車魚及鱗魨等)體內或內臟都可能含有這種毒素。雖然部分研究指出翻車魚內臟可能含有河魨毒素,但相關證據仍存爭議。

東街小教室👨🎓:為什麼懷疑翻車魚有毒?

科學家之所以懷疑翻車魚可能含有河魨毒素(Tetrodotoxin),主要是因為牠們與河豚同屬魨形目,雖然外型差異巨大,但骨骼結構與部分生理特徵相似,推測可能共享某些生物化學特性。部分檢測結果也曾在翻車魚的組織中發現河魨毒素,但相關研究仍有限,因此這種毒性的存在與分布尚待進一步確認。

翻車魚的皮膚厚實且粗糙,背部顏色多為深棕、銀灰或白色,腹部顏色較淺,形成「反影偽裝」以隱匿身形。皮膚可達 7.3 公分厚,含有大量網狀膠原蛋白,並覆蓋齒狀突起與黏液層,但沒有魚鱗。牠們的假尾皮膚較為光滑,能根據情緒或環境改變顏色,尤其在受到攻擊時顏色會加深。

體型大之外寄生蟲也非常多?!

翻車魚的皮膚與體內常寄生超過 40 種寄生蟲,其中最常見的是扁形動物 Accacoelium contortum。為了清除寄生蟲,翻車魚會利用多種方法:在溫帶海域接近漂浮海藻區的清潔魚,在熱帶地區尋找珊瑚礁的清潔魚幫忙,或在海面側身「日光浴」讓海鳥啄食。此外,牠們有時會垂直躍出水面達 3 公尺高,藉此甩掉固著的寄生蟲。

翻車魚的生態習性

翻車魚是世上所有溫帶、熱帶海洋的原生物種廣泛分布於全球所有溫帶與熱帶海域,屬於各大洋的原生物種。研究顯示,大西洋與太平洋的翻車魚在基因型上差異明顯,但南北半球之間的差異則相對微小。

雖然早期人們認為翻車魚僅隨洋流漂動,但觀測記錄指出,牠們每日可主動游動長達 26 公里,平均時速約 3.2 公里,必要時甚至能加速追捕獵物、閃避天敵,或垂直躍出水面。

愛曬太陽的翻車魚?!

外界普遍誤以為翻車魚大多時間都在水面曬太陽,其實成年翻車魚一生中大部分時光都活躍於 200 公尺以下的海域,在透光帶與中層帶之間積極狩獵。牠們偏好水溫高於 12 °C 的環境,若長時間處於低於此溫度的水中,容易迷失方向甚至死亡。當牠們在海面側身漂浮時,可能是在吸收熱量,以便再次潛入深層、寒冷水域覓食。

有趣的是,雖然翻車魚大多生活於溫暖海域,但偶爾也會出現在較冷的水域,如西南英格蘭海岸。這現象或許反映了全球海洋溫度的上升,但也可能只是受到墨西哥灣暖流的影響,被洋流帶到當地。翻車魚多以獨居為主,偶爾會成對出現。

基因分析顯示,翻車魚的食譜相當多樣,並非如過去認為的那樣以水母為主。牠們的主要食物包括小型魚類及其幼體、魷魚和各類甲殼動物,而水母與紐鰓樽僅佔約 15%。偶爾,翻車魚也會啃食大型藻類如大葉藻。

翻車魚的一生

人工飼養的翻車魚壽命可達 10 年,但牠們在野外的實際壽命與成長速度仍是未解之謎。根據蒙特雷灣水族館的觀察紀錄,一條年輕翻車魚在短短 15 個月內,體重從 26 公斤暴增至 399 公斤,身高接近 1.8 公尺,可見其驚人的成長潛力。

成年翻車魚龐大的體型與厚實的皮膚足以令多數小型掠食者望而卻步,但幼魚卻常成為藍鰭鮪魚與鯕鰍的獵物;成年個體則偶爾會遭虎鯨、鯊魚或海獅捕食。

一次產卵竟可多達3億枚?!

關於翻車魚的交配行為,科學界仍知之甚少。然而,在大西洋、太平洋與印度洋的多個海域都發現了牠們的產卵區。雌性翻車魚一次可產下多達 3 億枚卵,數量冠絕所有已知脊椎動物,卵產於水中並進行體外受精。

剛孵化的幼體長僅 2.5 毫米,重量不足 1 克,隨後發育為魚苗,體型最終可成長為原始大小的六千萬倍,是脊椎動物中最極端的成長變化之一。幼年翻車魚擁有較大的胸鰭與尾鰭,身上還有成年後消失的刺狀突起,與牠們的近親四齒魨相似。年幼時,牠們通常聚集成群以獲得安全保障,但隨著年齡增長,會逐漸過渡到獨居生活。

翻車魚品種介紹

沒錯!如標題,其實翻車魚不是只有單一品種,更準確的來說翻車魚屬於魨形目翻車魨科的一員。這個科下包括多種體型奇特的巨型魚類,其中最具代表性的有:

拉氏翻車魨 (Mola alexandrini)

拉氏翻車魨,又稱南方翻車魨,是條鰭魚綱魨形目四齒魨亞目翻車魨科中的一種巨型溫帶海水魚,分布於南半球多個海域,包括西南太平洋的澳洲與紐西蘭、東南太平洋的智利,以及東南大西洋的南非沿岸。

成年拉氏翻車魨體長可達 3 公尺,體型比常見的翻車魚 (Mola mola) 更為厚實,亦是世界上體型最大的硬骨魚之一。牠們棲息於開放大洋,以水母、浮游生物、藻類及樽海鞘等為食,透過背鰭與臀鰭的擺動推進,在廣闊海域中緩慢而穩定地巡遊。

迷惑翻車魨 (Mola tecta)

迷惑翻車魨,又稱蒙面翻車魨、騙子翻車魨或隱秘翻車魨,是翻車魨屬中的新成員,與廣為人知的翻車魚 (Mola mola) 關係密切。其學名中的「tecta」在拉丁文中意為「隱藏」,象徵這種魚長期混跡於其他翻車魨之中,直到近年才被識別出來。

最新品種的翻車魚?!

這一物種於 2015 年首次在紐西蘭基督城附近的海灘上被確認,是過去 130 年來首個被正式發現的翻車魨新品種。牠們主要分布於南半球的溫帶水域,包括澳大利亞、紐西蘭、智利南部和非洲南部沿海。外型相比其他翻車魨更為修長流線,與典型的圓潤翻車魚形成鮮明對比。

迷惑翻車魨由海洋科學家瑪麗安娜·尼格哈德(Marianne Nyegaard)首次描述,她在攻讀博士學位期間便專注研究翻車魨,最終揭開了這個隱匿在海洋中的巨魚新種之謎。

🧬翻車魚的營養價值解析

高蛋白、低脂肪

翻車魚的肌肉組織含有豐富的蛋白質,脂肪含量相對較低,屬於低熱量、高營養的魚類,特別適合注重健康飲食、健身族群食用。其蛋白質有助於肌肉修復與維持免疫功能。

含豐富膠原蛋白

翻車魚的皮膚厚實,膠原蛋白含量相當高,尤其在「龍腸」(腸子狀部位)與魚皮中更為豐富。這些部位常被熬煮成湯,據說有助於養顏美容與關節保養,是傳統料理中受歡迎的部位。

微量元素與礦物質

翻車魚含有一定量的鈣、磷、鋅等微量元素,有助於骨骼發展與維持代謝平衡。此外也含少量維生素A、B群,對皮膚與神經系統有一定益處。

Omega-3 脂肪酸

雖不如深海魚類(如鮪魚、鯖魚)Omega-3 含量高,但翻車魚仍含有一定量的 DHA 與 EPA,能幫助抗發炎、保護心血管健康,特別是牠們攝食海洋浮游動物與小型魚類的過程中可能累積此類營養素。

| 類別 | 內容說明 |

|---|---|

| 蛋白質 | 高蛋白、低脂肪,適合健身與健康飲食族群 |

| 膠原蛋白 | 皮膚與「龍腸」部位富含膠原蛋白,有助養顏與關節保健 |

| Omega-3 脂肪酸 | 含量中等,視棲息地與食物鏈狀況而定,含有 DHA 與 EPA,有益心血管健康 |

| 礦物質 | 含鈣、磷、鋅等微量元素,有助骨骼發展與代謝調節 |

| 維生素 | 含少量維生素 A、B 群,對神經與皮膚健康有益 |

| 熱量 | 肉質低脂,總熱量偏低,適合控制熱量攝取者食用 |

| 常見食用部位 | 魚肉、龍腸(腸子狀組織)、魚皮 |

| 建議料理方式 | 清燉湯品、紅燒、涮涮鍋、冷盤 |

| 風險提醒 | 內臟與肝臟可能含有河魨毒素,未經專業處理禁止食用,食安風險高 |

| 法規限制 | 台灣部分地區視為美食,但需經合法檢驗與專業廚師處理 |

⚠️ 營養價值與風險並存

需要注意的是,翻車魚的部分部位(特別是內臟、腸道、肝臟)可能含有河魨毒素(Tetrodotoxin),其毒性強烈且無解毒劑。因此,在沒有經過專業處理或法規許可的前提下,不建議自行料理或食用非官方渠道的翻車魚產品。

翻車魚價錢

在台灣,翻車魚(曼波魚)因其稀有性與營養價值,漸漸成為餐桌上的特色食材,尤其是在東部沿海地區,如花蓮、宜蘭及綠島一帶。這種魚除了整體外型吸睛之外,其各部位在市場上的售價也各具特色。以下是根據目前市售資料,針對三個主要部位(魚皮、魚肉、龍腸)所做的價格整理與分析:

| 部位 | 平均價(NT$/100 g) | 價格區間參考 |

|---|---|---|

| 魚皮 | NT$40 | NT$30 – 60 |

| 魚肉 | NT$45 | NT$30 – 60 |

| 龍腸 | NT$40 | NT$35 – 45 |

🐟 魚皮 – 平均 NT$40/100g

翻車魚皮的口感富含膠質,富彈性,深受喜愛清爽料理如涼拌、燙煮的族群喜愛。市面上常見為300–500g真空包裝,售價落在 NT$150–175之間。換算下來,每100公克的平均價格大約是NT$40。由於供應穩定、處理簡單,因此價格相對親民,亦是最常見的選購部位之一。

🍖 魚肉 – 平均 NT$45/100g

翻車魚的魚肉質地細嫩、低脂,適合紅燒、清蒸或火鍋使用。不同於魚皮,魚肉常以切片或塊狀販售,包裝重量範圍從300公克到1公斤不等,單價也有所浮動,整體落在 NT$140–360區間。平均每100g價格約為NT$45,略高於魚皮,顯示其在餐桌上的受歡迎程度與多元料理用途。

🌀 龍腸(魚腸)– 平均 NT$40/100g

所謂「龍腸」即翻車魚的腸道,經清洗處理後富有Q彈膠質感,是熱門的火鍋與熱炒食材。雖為內臟類,但因稀少、處理繁複,在市場上的單價不低。700g包裝常見售價為NT$250–300,平均每100g價格落在NT$40上下。由於供應量不穩定,價格波動也略高於其他部位。

📌 總結

- 魚皮適合預算考量、追求膠質口感者;

- 魚肉適合家庭日常料理、多用途加工;

- 龍腸則為講究口感、喜歡特殊風味的饕客首選。

🍽️ 常見食用方式(僅限合法可食部位)

🍲 翻車魚龍腸湯(膠質豐富)

介紹:

所謂「龍腸」,其實是翻車魚腹腔中彈性十足、類似腸子的結締組織,是翻車魚中最具代表性的特色部位之一。這個部位富含膠質,燉煮後會釋出濃郁滑順的口感,湯頭因此顯得醇厚帶黏,帶有海洋特有的鮮味。

基本做法:

- 龍腸以滾水川燙去腥,切段備用。

- 搭配薑片、米酒、胡椒與高湯燉煮約 40 分鐘至 1 小時。

- 可加入白蘿蔔、香菇、蛤蜊等食材提味,完成後撒上蔥花即可。

🍲 翻車魚肉片涮涮鍋(低脂高蛋白)

介紹:

翻車魚的魚肉色澤偏白,質地緊實中帶點彈性,屬於高蛋白低脂肪的健康食材。薄切後適合用於涮涮鍋,能保留魚肉原始風味,不易碎爛。

基本做法:

- 魚肉切成約 0.3 公分厚薄片。

- 鍋中準備昆布或柴魚高湯作為基底。

- 以筷子夾住魚肉片,涮約 5~10 秒即可食用。

🥗 翻車魚皮冷盤(富含膠原蛋白)

介紹:

翻車魚皮極為厚實,富含膠原蛋白且帶有自然彈性,經處理後可以製作成冷盤前菜,外觀晶瑩透亮,風味獨特。

基本做法:

- 魚皮先以熱水川燙,去除表面雜質與腥味。

- 切絲或切片後,搭配薑絲、醋、醬油、蒜泥等調味料拌勻。

- 冷藏 1 小時,讓醬汁滲入魚皮中後食用。

🍛翻車魚肉燉煮/紅燒(家常下飯)

介紹:

翻車魚肉適合燉煮,能吸收醬汁的風味且不易散碎,是許多台式家庭料理常見的做法,尤其是紅燒最能襯托魚肉鮮味。

基本做法:

- 魚肉切塊,用米酒、鹽輕醃 10 分鐘。

- 以薑、蒜、醬油、冰糖、米酒爆香後下魚肉煎香。

- 加水煨煮 20 分鐘,最後轉大火收汁。

曾經的在地特色

活動背景與起源

在台灣花蓮,曾經有一段時間,「曼波魚」不只是海中的奇魚,更是地方觀光的代表性明星。這場由花蓮市政府發起的「曼波魚季」,最早可追溯至 2003 年。當時地方政府為了活絡地方經濟與觀光,策劃出這場以翻車魚為主角的大型活動。起初,活動以「翻車魚季」為名,卻因「翻車」二字有負面意涵,引發討論。於是市府舉辦了公開徵名活動,最終以「曼波魚季」這個更具親和力與形象感的新名稱,成功塑造出「曼波魚城」的城市印象。

活動內容與特色

曼波魚季舉辦期間,活動內容豐富多元,不僅提供近距離觀賞這種海中巨魚的機會,還設計了與曼波魚共游的體驗行程,讓遊客能夠親身感受與牠們在海中共舞的奇妙時刻。此外,當地市場也同步推出各式曼波魚料理,從魚皮、魚肉到最具話題性的腸子部位(俗稱龍腸),都成為饕客爭相品嘗的在地特色美食。

活動爭議與生態衝擊

然而,曼波魚季的舉辦雖然一度帶動觀光熱潮,也為地方經濟注入活水,卻也引發不少生態爭議。由於翻車魚數量本就不多,當活動熱度升高後,為了滿足觀賞與食用需求,當地捕撈行為也隨之增加。據報導指出,活動盛行期間,翻車魚的捕撈數量急遽上升,對族群數量造成壓力。水產試驗所甚至公開警告,當地海域的翻車魚數量已有明顯減少趨勢,呼籲地方應該重新思考與海洋資源共存的方式,轉向更永續的生態旅遊模式,例如非捕撈式的共游觀察,來取代過去以食用為主的消費導向活動。

活動停辦與目前狀況

最終,隨著生態意識抬頭與活動可行性重新檢討,花蓮地區的曼波魚季在 2006 年之後便悄然停辦。過去那段以翻車魚為城市代表意象、串聯觀光與海洋的熱潮,也隨時間而逐漸淡出人們的記憶。但這段歷史,至今仍是台灣地方觀光與生態保育拉鋸中,最具代表性的一頁。

破解迷思

翻車魚到底可不可以吃?

翻車魚,又稱曼波魚,雖然在部分地區被視為美味海鮮,但其食用安全性仍存在爭議。根據部分研究,翻車魚的內臟可能含有類似河豚毒素,若誤食,可能引發中毒反應,嚴重時甚至可能危及生命。因此,多數國家對翻車魚的食用有嚴格規範或禁令,消費者應謹慎選擇,避免食用來路不明的翻車魚產品。

📌翻車魚搜尋Top常見問題 |關鍵資訊一次看懂

1.翻車魚是什麼?有哪些特色?

翻車魚(曼波魚,Mola mola)是一種大型海洋魚類,外型扁圓,體重可達2噸,常見於台灣東部海域。

2.為什麼叫「翻車魚」?名稱由來?

名稱源於牠在海面側躺像「翻車」的一面,另外也稱「曼波魚」、「Ocean sunfish」。

3.翻車魚有多大?重量是多少?

成年個體可達 247–1000 公斤,最大甚至超過 2 噸。

4.翻車魚主要吃什麼?水母真的不是牠們的主食嗎?

雖以前認為以水母為主食,但最新研究揭示牠們還會吃甲殼類、小魚、魷魚等,水母僅佔約 15%。

5.翻車魚哪裡可以看見?分布在哪些海域?

廣泛出現在全球溫帶與熱帶海域,包括臺灣近海等地。

6.翻車魚能吃嗎?是否有食用安全性問題?

某些地區視為美食,但其內臟可能含河豚毒素,EU 已禁止作為食材使用。

7.翻車魚為什麼能長這麼大?成長過程如何?

幼魚僅 2.5 公釐,經過極端生長變化可長到成年巨型;雌魚一次可產下多達 3 億枚卵。

8.翻車魚的天敵有哪些?牠們會不會被攻擊?

成年個體天敵少,偶爾被虎鯨、海獅與鯊魚捕食。

9.翻車魚為何會「曬太陽」浮在海面上?意義是什麼?

此行為可能用於調節體溫、清除寄生蟲,或吸熱後潛入較冷水域。

10.翻車魚的保育現狀如何?是否面臨威脅?

IUCN 已將其列為「易危(Vulnerable)」;牠們易遭混獲,且受污染與誤捕影響。

11.翻車魚可以吃嗎?

可以,但要經過專業處理,部分部位可能含有毒素,需注意食安風險。

12.翻車魚就是曼波魚嗎?

是的,曼波魚是翻車魚的別名,兩者是同一種魚。

13.翻車魚有痛覺嗎?

翻車魚外層皮膚至脂肪層都沒有神經喔!所 以是不會痛的!

14.翻車魚絕種了嗎?

沒有,但已被列為「易危」物種,面臨過度捕撈與環境威脅。