四面環海的國家,吃海鮮的機會非常大,其中紅甘生魚片也是受大眾所愛之一,那你們之到青甘紅甘差別在哪嗎?紅甘在日本為什麼又稱為「間八」呢?青甘在日本算是上等魚獲嗎?今天我們要來解析紅甘(魽)魚的奧妙,其中包含了「紅甘魚介紹,澎湖紅甘魚、青甘紅甘魚差別在哪,紅甘魚價格,紅甘魚好吃嗎,紅甘魚的營養價值」等問題。

認識紅甘魚、青甘魚

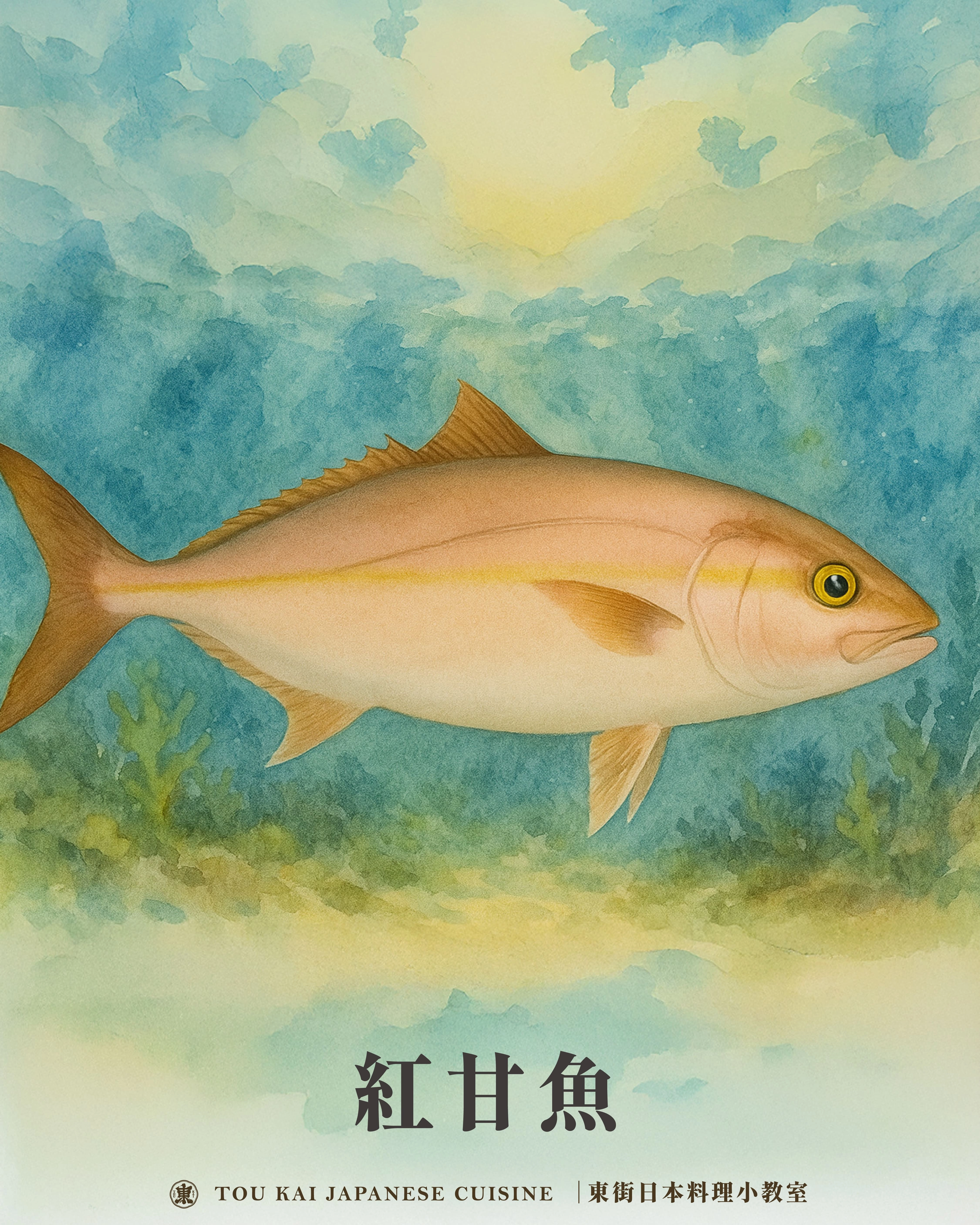

紅甘魚

紅甘魚,學名為杜氏鰤(Seriola dumerili),俗稱紅甘或紅魽,屬於鰺科鰤屬魚類,是台灣與日本料理中極受歡迎的高級魚種之一。牠們擁有圓潤厚實的體型,體長最大可達190公分。

根據中研院《台灣魚類資料庫》記載,紅甘魚除了人工養殖外,自然棲息於水深約18至360公尺之間的深海礁石區,活動範圍廣,通常以小群形式游動。牠們以無脊椎動物與小型魚類為主食,屬於活躍的掠食性魚類。

紅甘魚最迷人的地方在於其細膩彈牙的肉質與適中的油脂比例,無論是紅甘魚生魚片或熟食都能展現豐富風味,是各大高級料理常見的食材。

紅甘魚特徵

紅甘魚的體色帶有灰褐或銅紅色光澤,隨著陽光照射會呈現出淡淡的金屬感,背部顏色較深,腹部則轉為銀白色,有時在體側還能見到若隱若現的金黃色縱帶,是其辨識度極高的標誌之一。尾部呈新月形,尾柄兩側則可見一對清晰的白斑,為成熟紅甘魚獨有的特徵。

東街小知識:八字魚非他莫屬!

紅甘魚日文稱為「間八」(カンパチ),這個名稱源於獨特的外觀特徵,紅甘魚的身體上有一條顯眼的黃線,從嘴巴延伸穿過眼球,一直延至尾部,形成了一個像「八」字的圖案。因此,日文名稱「間八」形象地描述了這種魚的特徵。

紅甘魚生態

紅甘魚,學名杜氏鰤(Seriola dumerili),是一種活動力強、性格兇猛的中大型海洋魚類,廣泛分布於全球溫暖與亞熱帶海域。牠們的生態習性展現出高度適應力與掠食本能,使其在自然環境中成為食物鏈上的重要一環。

這種魚類偏好棲息於水深約18至360公尺的礁岩海域,尤其鍾愛地形起伏複雜、水流通暢的海底環境。牠們通常以小群體形式活動,三五成群地穿梭於岩縫之間,尋找獵物。紅甘魚性情活潑,對環境變化敏銳,是典型的中層游泳魚種。

在覓食方面,紅甘魚是一種兇猛的肉食性魚類,主要以小型魚類與甲殼類、頭足類等無脊椎動物為食。牠們具有強而有力的下顎與銳利牙齒,能快速捕捉獵物,展現出掠食者的本能與效率。

除了日常棲息於深海礁岩區外,紅甘魚在野外也具備明顯的洄游行為。根據觀察,牠們會隨季節與水溫變化進行中長距離洄游,特別是在產卵季節前後,會集體遷移至特定水域進行繁殖。這類洄游行為通常發生於春夏交替或初秋時節,紅甘魚會自深海區域洄游至沿岸或溫暖水域,完成繁殖與孵育。幼魚階段則偏好棲息於浮游生物豐富的水域,在成長後再回歸深水棲地。

東街小教室 :紅甘魚洄游季節正是這時候!

野生紅甘魚的盛產季節落在秋冬之際,特別是每年11月到翌年4月之間,正值海水轉涼、氣候清爽的時節。這段期間的紅甘魚肉質最為飽滿,油脂含量豐富,不僅口感滑順、鮮甜回甘,更是許多饕客與料理職人最期待的高峰美味時段。

此外,紅甘魚具備相當的抗壓性與適應力,使得牠不僅能在野外深海中存活,也成為養殖場青睞的對象。在人工環境中,紅甘魚能適應多種水質條件,生長速度快、肉質穩定,是極具經濟價值的養殖魚類。

紅甘魚好吃嗎?

除了外觀與習性吸引人,紅甘魚最令人著迷的莫過於牠的魚肉本身。肉質色澤乳白中帶淡粉紅,緊實有彈性,油脂含量恰到好處,入口不僅甘甜清爽,更幾乎沒有腥味。這種理想的口感,使紅甘魚成為高級料理的首選,不論是製作生魚片、握壽司,還是進行香煎、鹽烤、味噌湯熬煮,都能完美展現其深海鮮味的獨特魅力。

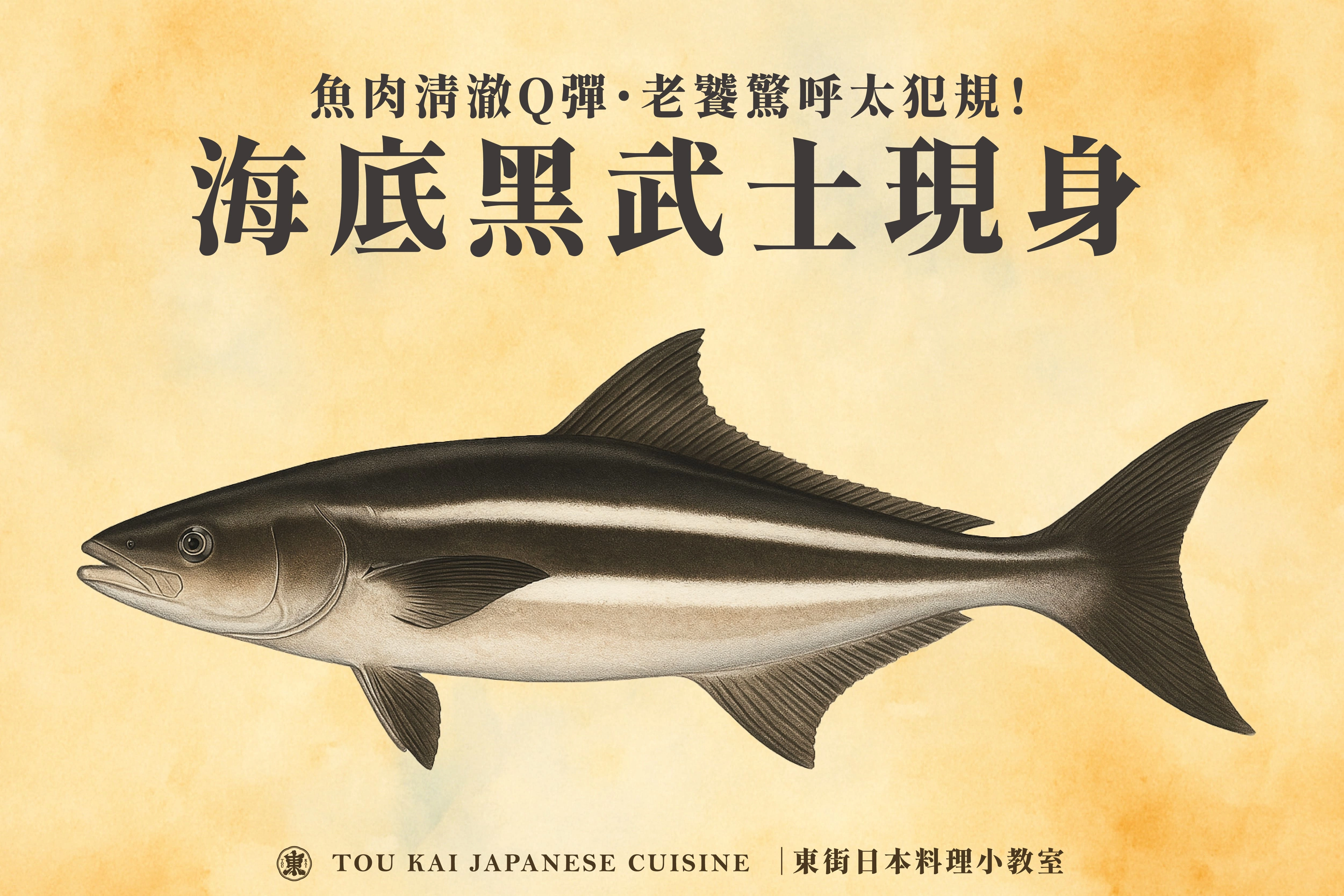

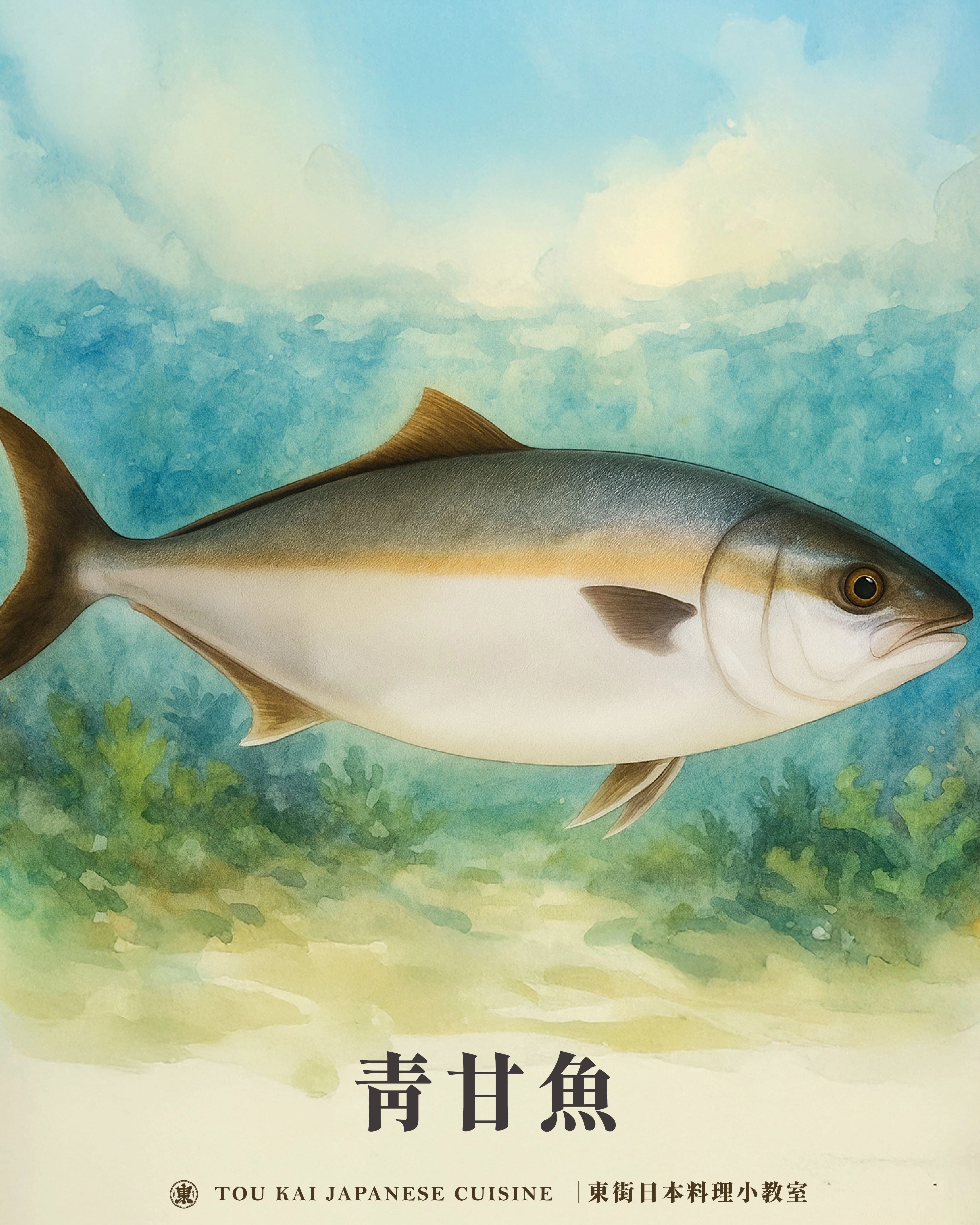

青甘魚

青甘魚,學名為日本鰤(Seriola quinqueradiata),在日本被稱為「鰤魚(ブリ,Buri)」,屬於鰺科鰤屬。這種魚類不僅在台灣漁市常見,更是日本料理中的重要角色,尤其在寒冷季節,更被譽為「冬季美味之王」。

在日本海域,所謂的「鰤」即是台灣俗稱的「青甘」。青甘魚以其灰綠色的魚體特徵著稱。由於其豐富的油脂和鮮美的口感,青甘魚在日本被視為一等好魚。日本對青甘魚的養殖技術相當成熟,產量穩定,其中最具代表性的產地是富山縣。青甘魚在壽司店中的地位也相當高,僅次於鮪魚。根據紀錄,青甘魚最大可以長到150公分,重達40公斤喔!此外,根據不同地區,每種成長階段的青甘魚也會有不同名稱!小編做成表格給大家參考。

| 地名 | 名稱 | 魚身大小 |

| 關東地區 | 須鰺(ではショッコ) | 10~35cm |

| 鹽鰺(シオゴ) | 35~60cm | |

| 赤花鰺(アカハナ) | 60~80cm | |

| 琥珀鰺(カンパチ) | 80cm up | |

| 關西地區 | 鰤(ではシオ) | ~60cm |

| 琥珀魚(カンパチ) | 60cm up | |

| 鹿兒島 | neigo、nerigo | ~70cm(3kg) |

| 紅鯛魚(野生捕獲) | 70cm up |

東街小教室:是高級魚也是祝賀魚!

在日本富山縣流傳著一項美麗的習俗。新婚夫婦在歲末時,會特別準備一整尾青甘魚贈送給婆家,藉此象徵圓滿與豐收,並表達對新的一年的美好祝福。

東街小教室:名子一直更換的「發跡魚」

在日本,鰤魚(ぶり)是幾種「發跡魚」之一,而「發跡魚」的日文漢字寫作「出世魚」。這裡的「出世」概念源自日本戰國至江戶時代,武士在進行成年禮後,名字也會隨之改變。鰤魚的名稱也會隨著成長階段而改變,因此被視為象徵步步高升的好兆頭,是日本極具代表性的開運魚!

青甘魚特徵

青甘魚的尾鰭呈新月狀,具有出色的游泳能力。牠們大多棲息於溫帶與亞熱帶的近海水域,生活水深多變,對環境適應力極強,無論野生或養殖皆能穩定成長。由於隨季節變化會洄游覓食,魚體也因季節而有所變化,特別是在寒冷的冬季,油脂積聚最為豐盈,肉質達到最佳狀態。

青甘魚生態習性

在自然環境中,青甘魚主要棲息於近海至外海的中上層水域,特別偏好水質清澈、溫度適中(約16–24°C)的海域。成魚常在日本本州至九州南方、東海、台灣東部外海活動,屬於沿岸與離岸皆能適應的靈活魚類。

青甘的生態習性最具特色的便是其季節性洄游行為。每年秋末至冬季,當水溫逐漸下降,青甘魚會自北方水域向南方溫暖海域洄游,以便尋找適合繁殖的水域。牠們會在冬季進入繁殖期,雌魚可產下數百萬顆卵,並在溫暖、富含浮游生物的水域進行孵化。孵化後的幼魚會在沿岸淺海中成長,並隨著年齡增長逐步遷往外海深層。

由於這種規律的洄游與生長週期,青甘魚在不同季節會展現不同的體態與風味。特別是在冬季洄游至南方之前,魚體會囤積大量油脂,肉質滑順甘甜,是料理中最為珍貴的時令鮮魚。

青甘魚好吃嗎?

在口感方面,青甘魚的魚肉細緻柔嫩、油脂濃郁,特別適合製作生魚片、壽司與照燒等料理。其肉質不像紅甘魚那樣緊實,而是偏向入口即化的滑順感,帶有淡雅甜味,是許多饕客心目中的冬季海味首選。

台灣紅甘魚養殖概況

台灣是亞洲少數能成功發展紅甘魚養殖技術的地區之一,目前主要以海上箱網養殖為主,輔以少量內陸魚塭養殖。養殖重點分布於以下兩大核心區域:

澎湖群島

澎湖群島擁有潔淨、流速穩定的外海水域,是台灣最早進行紅甘魚箱網養殖的地區。當地海域水質清澈,含氧量高,加上長年溫度變化適中,提供了極佳的生長環境。紅甘魚在這裡生長速度快、體型結實、肉質細膩有彈性,深受市場青睞。澎湖漁業單位與當地養殖戶也持續合作,推動紅甘魚育苗與健康管理技術,成效穩定。

東街小知識:紅甘魚在某地被稱為竹午?

「竹午」這個名字其實是澎湖人對紅甘魚的一種在地俗稱,源自於當地的傳統魚類排序諺語。根據漁民的經驗與口耳相傳,有一句俗諺說:

「一午、二鮸、三嘉臘」

這裡的「一午」就是指紅甘魚,因牠在澎湖人心中美味排名第一,特別突出。加上澎湖紅甘魚體型較大、油脂豐滿,且魚肉彈性與風味兼具,讓它成為「競逐第一名」的海鮮冠軍。

屏東縣西南沿海

屏東的東港、林邊與佳冬等地,近海擁有廣大養殖水域,配合成熟的箱網設施與現代化監控管理,是南部另一紅甘魚養殖重鎮。部分養殖場更導入自動化投餌系統、養殖影像監控與疾病預警管理技術,大幅提升紅甘魚的成活率與肉質均一性。此外,屏東亦擁有優質魚塭設施,雖規模不大,但提供穩定的陸上備援與供應來源。

養殖優勢

全年穩定供應:紅甘魚養殖不受自然洄游限制,可全年穩定出貨,支援市場高需求,特別適合供應生魚片與高級餐飲通路。

技術成熟穩定:台灣養殖單位掌握紅甘魚苗繁殖、病害控制與營養餵養配方,品質控制能力佳,出魚率高。

環境友善設計:現代箱網設計著重環保與生態共存,有效減少海洋污染,強化永續養殖目標。

紅甘魚的繁殖季節與洄游習性

野外研究指出,台灣海域的紅甘魚主要繁殖(產卵)期集中於每年 11 月至隔年 4 月,涵蓋晚秋至初春的長時段。這段期間海水溫度逐漸降低,為紅甘魚性腺成熟與繁殖行為提供理想環境。

在進入繁殖季節前,紅甘魚會自深海或較北方水域洄游至近岸與溫暖洋流交會處進行聚集產卵。成熟雌魚可釋放數十萬顆浮游卵,卵在海面漂浮約 40 小時後孵化,幼魚則會留在沿岸淺海區域進行初期成長。

紅甘魚屬於洄游性魚類,整體洄游節奏可分為:

秋季末起洄游南方,為繁殖儲備能量

11 月起進入產卵高峰期,並持續至翌年 4 月

春末夏初部分個體再度洄游覓食,完成一整年的生命週期循環。

這段繁殖期不僅對族群延續至關重要,也與其肉質油脂變化高度相關。由於產卵前會大量進食、儲存脂肪,因此秋冬正是紅甘魚肉質最肥美、風味最豐的時節。

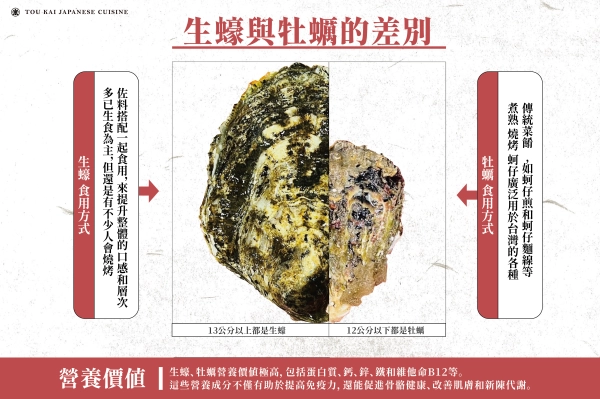

澎湖紅甘魚、青甘紅甘魚差別

紅甘魚

紅甘魚,學名杜氏鰤,是鰺科中體型碩大的掠食魚類之一,廣泛分布於溫暖與亞熱帶海域。其肉質緊實、有彈性,油脂含量適中,口感清爽,是許多日式與台式料理中常見的食材。市面上紅甘魚多為養殖或混合來源,品質穩定,價格中等,適合生食與熟食多樣應用。

澎湖紅甘魚

澎湖紅甘魚與一般紅甘魚同屬杜氏鰤,但因完全野生捕撈、棲息於澎湖外海深海礁區,其魚體發育自然、肉質更加紮實。秋冬盛產時期油脂豐厚、風味甘潤,特別適合做成生魚片與炙燒等高端料理。由於數量稀少且品質出眾,澎湖紅甘魚多定位於中至高價市場,是紅甘魚中的極品代表。

青甘魚

青甘魚,學名日本鰤,是日本料理中極具代表性的養殖魚種。牠的肉質細嫩、油脂均勻,入口即化,帶有淡雅甜味,特別受到壽司與生食愛好者青睞。冬季是青甘油脂最豐富的時節,風味達到巔峰。由於養殖技術成熟且供應穩定,青甘通常屬於高價位食材,在市場上的定位高於紅甘魚與澎湖紅甘魚。

📊 總結對照表

| 項目 | 紅甘魚 | 澎湖紅甘魚 | 青甘 |

|---|---|---|---|

| 學名 | 杜氏鰤 | 杜氏鰤(澎湖海域) | 日本鰤 |

| 來源 | 養殖+野生 | 純野生(澎湖海域) | 養殖為主 |

| 風味 | 緊實有彈性 | 紮實鮮甜、脂香濃郁 | 柔嫩油潤、入口即化 |

| 盛產期 | 11月~4月 | 11月~4月 | 12月~2月 |

| 價格定位 | 中 | 中高 | 高 |

✅ 小結建議

若你追求天然風味與高油脂層次,推薦澎湖紅甘魚;若偏好肉質Q彈、百搭耐煮的中高級魚種,一般紅甘魚是理想選擇;而想要入口即化、油潤清甜的生食體驗,則青甘會是壽司控的首選。

怎麼辨別紅甘魚、清肝魚、澎湖紅甘魚

| 紅甘魚 | 澎湖紅甘魚 | |

| 體型結構 | 圓厚偏胖,腹部稍大 | 緊實飽滿、線條明顯、比例勻稱 |

| 魚體色澤 | 淡粉紅或灰褐色,光澤較低 | 紅褐或銅紅色,體側有金屬光澤 |

| 表皮特徵 | 皮薄滑亮,無明顯紋路 | 皮緊實、鱗片細密有光澤 |

| 頭部比例 | 頭略大,眼睛中等大小 | 頭型飽滿,比例均勻 |

| 魚鰭顏色 | 淺灰,尾鰭略彎 | 灰黑略帶紅邊,尾鰭堅實 |

| 青甘魚(日本鰤,養殖) | ||

| 體型結構 | 修長流線型,體態俐落 | |

| 魚體色澤 | 銀灰至金黃色,金屬感強,背部偏暗 | |

| 表皮特徵 | 表皮光滑,背鰭至尾部呈流線型明顯 | |

| 頭部比例 | 頭部較小,眼睛明亮清晰 | |

| 魚鰭顏色 | 黃灰至墨綠,尾鰭彎月形,動態感明顯 | |

🐟 體型結構的差異

紅甘魚(尤其是養殖個體)通常因活動量低、餵食穩定,會出現體型偏圓、腹部較胖大的情形,整體看起來略顯「肉感」。相比之下,澎湖紅甘魚在自然深海中成長,肌肉發達、線條清晰,魚身結實飽滿,呈現自然修長又厚重的比例。青甘則呈現明顯的流線型輪廓,體型修長,彷彿專為速度游動而設計,和紅甘魚家族的厚重感形成強烈對比。

🐟 魚體色澤的辨識

紅甘魚的色澤多呈灰褐或淡粉紅,養殖個體因飼料與環境影響,色澤較為單調。澎湖紅甘魚因野生成長、水質優良,魚體表面呈現出銅紅或紅褐光澤,且魚身在陽光下會帶出閃亮的金屬光感,顯得特別鮮明。相對地,青甘的魚身色澤偏冷色調,呈銀灰帶金黃光澤,更具現代感,背部明顯深色,顯得高對比且亮眼。

🐟 表皮與頭部特性

澎湖紅甘魚的表皮緊實、鱗片細密有光澤,摸起來有明顯厚實感;紅甘魚的表皮則較薄滑、無明顯紋理。青甘魚的表皮則更為滑順明亮,從背鰭到尾鰭的輪廓呈現流暢曲線,顯得速度感十足。此外,青甘的頭部比例較小且精緻,與紅甘家族略大的頭型、肌肉感強的臉部形成鮮明對比。

🐟最新價格一覽

| 魚種 | 價格區間(每公斤) | 說明 |

|---|---|---|

| 一般紅甘 | 約 NT$460(每斤230元) | 全年皆有供應,養殖與野 生混合來源,價格穩定 |

| 澎湖野生紅甘 | 約 NT$350–380/kg (部分則可達 NT$580/kg) | 秋冬盛產季節價格偏高, 依魚型與鮮度有區間差異 |

| 青甘(鰤魚) | 片狀商品每公斤約 NT$277–500 | 依包裝、部位與進口來源 不同而有較大落差 |

🔍 價格說明重點

- 一般紅甘:以臺灣市場為主,平均約每斤 NT$230 元,換算約 NT$460/kg。全年供應穩定,價格相對一致,適合日常料理使用。

- 澎湖野生紅甘:秋冬產季價格在 NT$350 至 NT$380 每公斤,某些高品質或大尺寸個體曾達 NT$580/kg,反映其稀有與野生的高端定位。

- 青甘魚:市場上以切片或下巴部位銷售為主,價格範圍從 NT$277 到 NT$500 不等。進口和部位品質不同會造成價格波動。

✅ 小結建議

- 若以高性價比為導向,建議選購一般紅甘,價格穩定又具優質蛋白來源。

- 偏好野生風味與秋冬高油脂鮮甜,澎湖野生紅甘是最佳選擇,屬中高價定位。

- 若是追求高脂滑順、壽司級品質,可以考慮價格稍高的青甘,適合生食與日式料理。

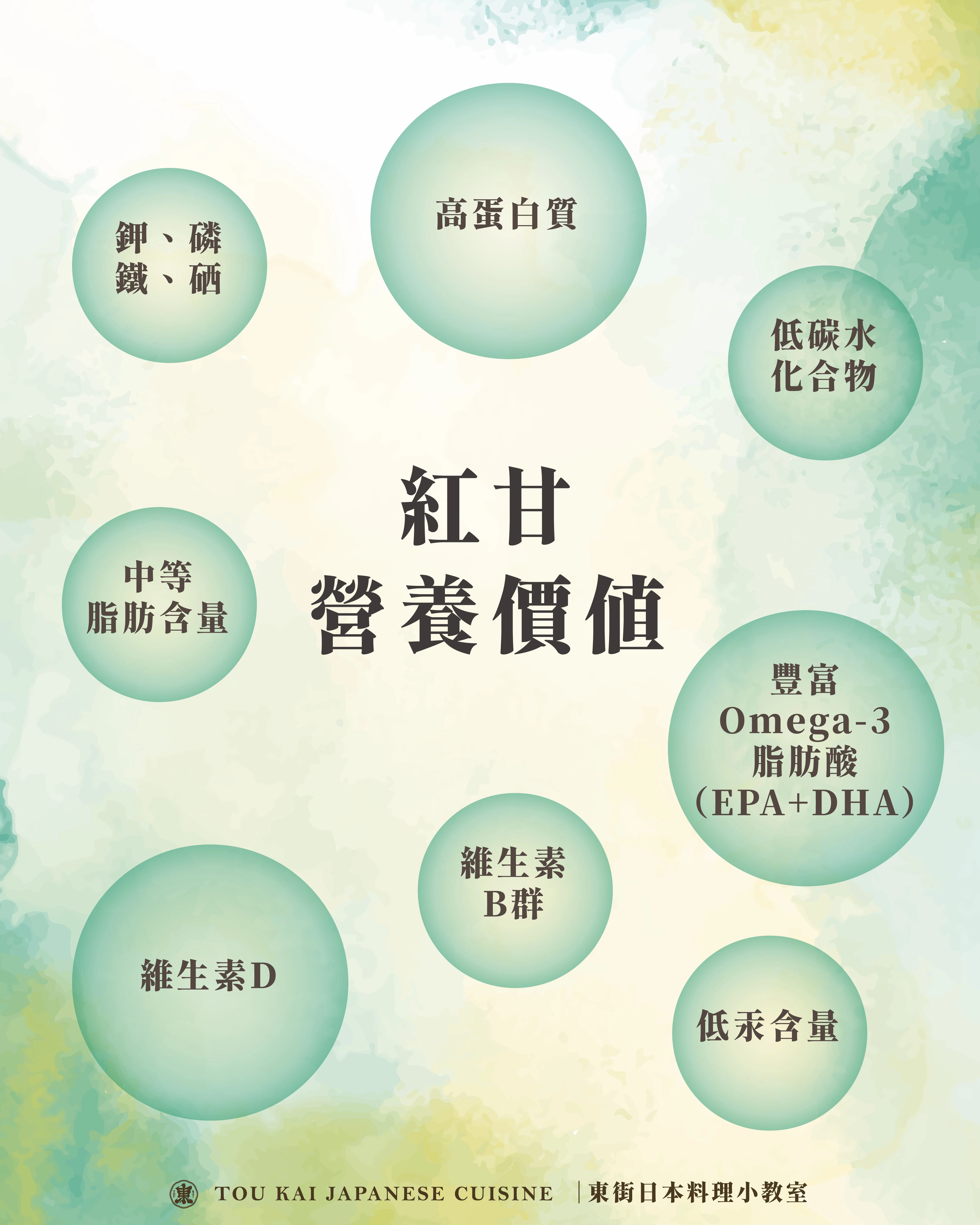

紅甘魚的營養價值

(每100克可食部分約略含量)

- 高蛋白質:20–23 克,含完整胺基酸組成

- 低碳水化合物:幾乎不含醣類

- 中等脂肪含量:約 4–6 克,主要為不飽和脂肪

- 豐富 Omega-3 脂肪酸(EPA+DHA):約 1.5–2.5 克

- 維生素 B 群:含量豐富,特別是維生素 B12

- 維生素 D:有助於骨骼與免疫功能

- 鉀、磷、鐵、硒:多種微量礦物質有助心血管與代謝調節

- 低汞含量:相較其他大型魚類,更安全適合一般人群食用

✅ 重要營養說明

高蛋白質

紅甘魚是優質蛋白來源,含量高達每百克20克以上,且胺基酸結構完整,極易被人體吸收。這使它特別適合正在發育的青少年、運動員與手術後修復期患者食用。

豐富 Omega-3 脂肪酸

紅甘魚含有豐富的EPA與DHA,有助於降低三酸甘油脂、促進心臟健康與減少慢性發炎。對於長期久坐、應酬飲食不正常的人來說,是很好的脂質調節食材。

維生素 D 與 B12

維生素D可促進鈣吸收,維持骨骼健康;B12則參與紅血球生成與神經系統運作。這些營養素在魚類中密度特別高,尤其紅甘魚含量表現亮眼。

低汞含量

相較鮪魚、旗魚等大型掠食魚,紅甘魚的汞累積量較低,是孕婦、兒童與長者都可放心攝取的安全魚種之一。

🍽 紅甘魚料理推薦

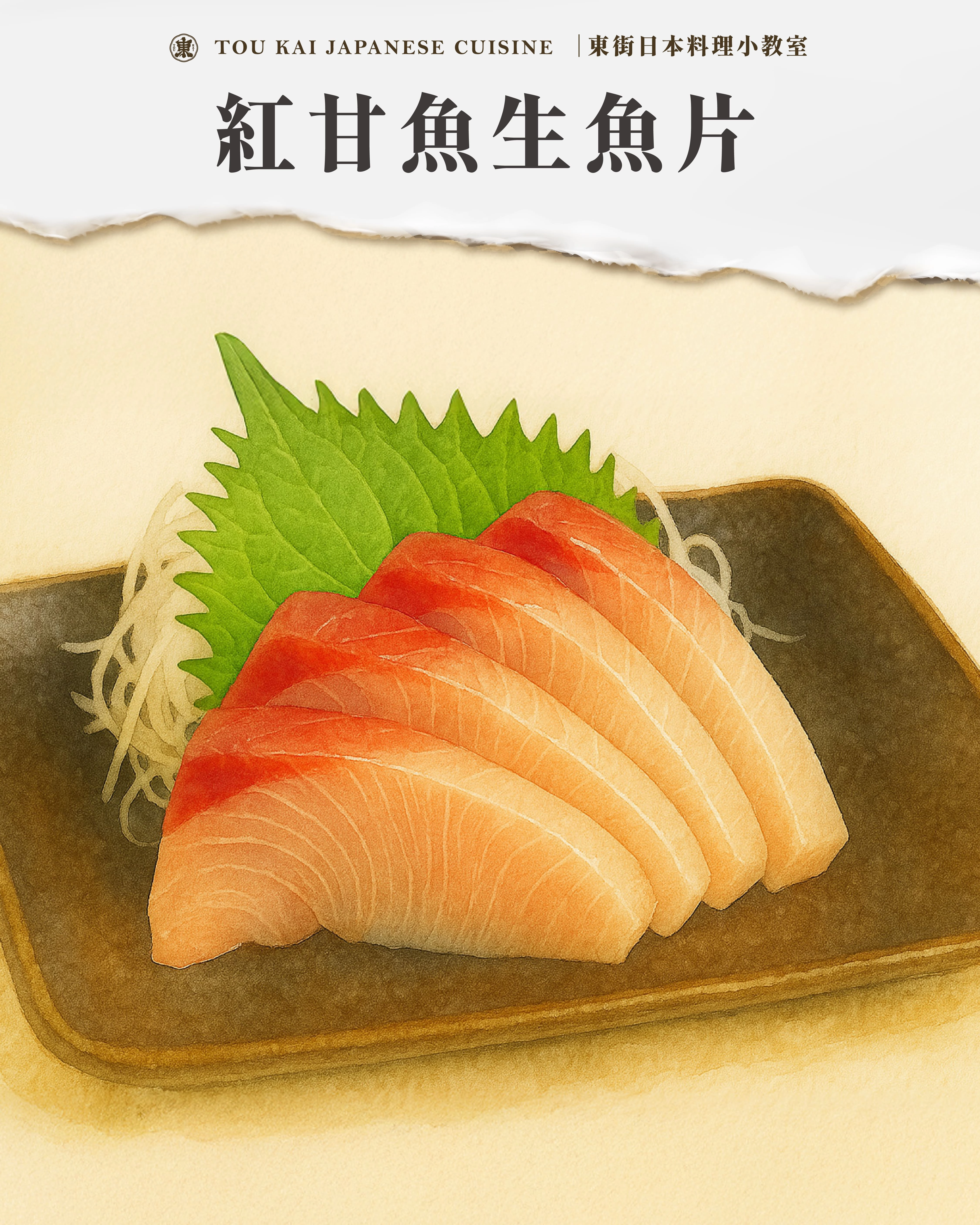

1. 紅甘魚生魚片

最能展現紅甘魚肉質彈性與清甜風味的吃法。選用新鮮的背肉或腹肉部位,切片後搭配醬油、哇沙比或日式柚子醋,肉質細膩不膩口。

食材準備:

- 紅甘生魚片肉(建議腹肉)200g

- 醬油適量

- 哇沙比(芥末)少許

- 紫蘇葉、檸檬片(可選配)

料理步驟:

- 將紅甘魚肉使用魚刀去皮,切成厚約0.5~0.8公分的斜切魚片。

- 擺盤時可搭配紫蘇葉、檸檬片增添香氣與清爽感。

- 搭配醬油與哇沙比享用,冷藏保持鮮度即食。

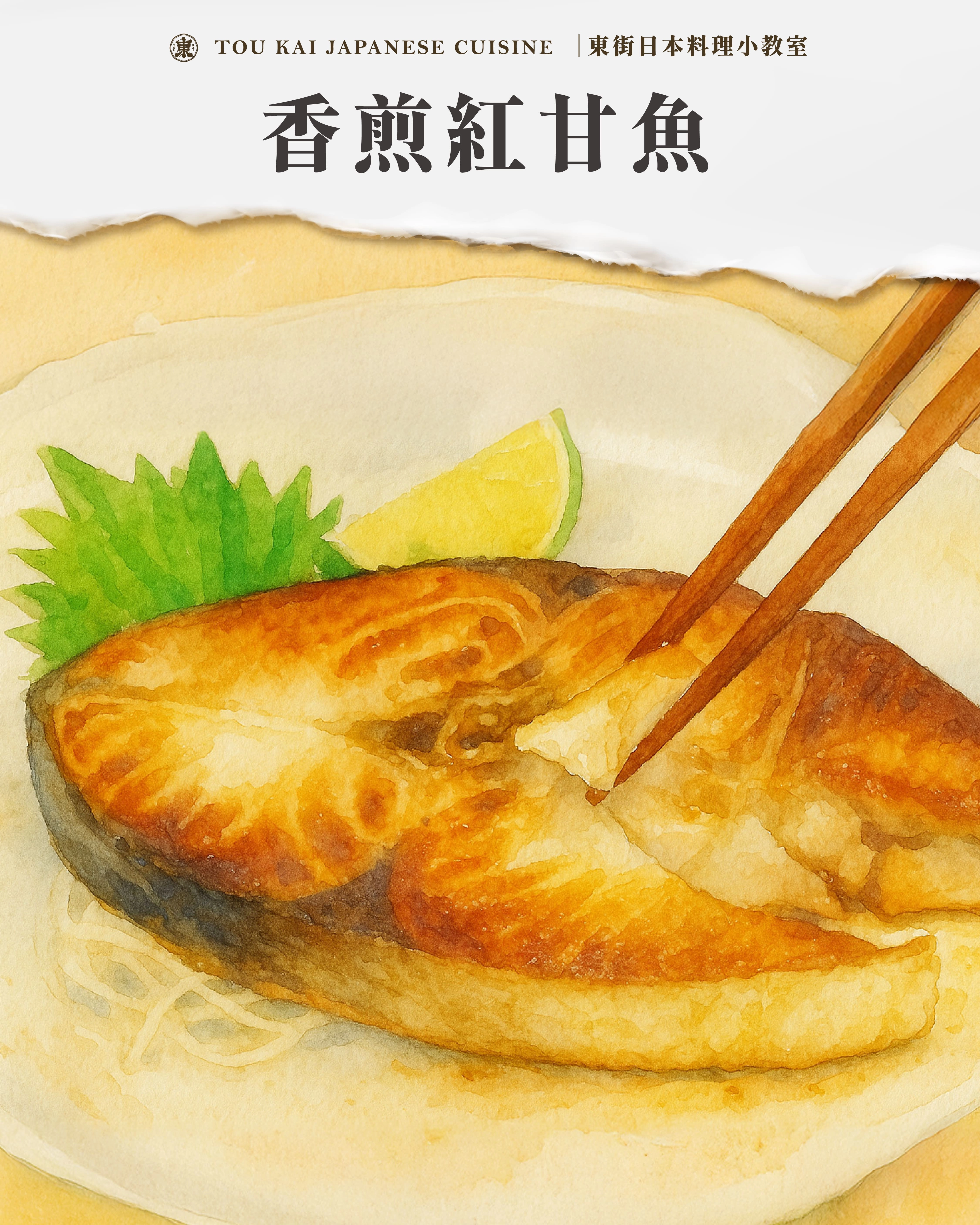

2. 紅甘魚香煎

簡單以鹽、胡椒調味後煎至外皮金黃酥脆,內部仍保持多汁,是居家餐桌或便當的高人氣料理。建議使用魚排部位,搭配檸檬汁更提鮮。

食材準備:

- 紅甘魚排 2 片(約300g)

- 鹽 1/2 小匙

- 黑胡椒適量

- 檸檬片數片(裝飾用)

- 橄欖油或沙拉油 1 大匙

料理步驟:

- 魚排用廚房紙巾擦乾水分,雙面均勻撒上鹽與黑胡椒。

- 平底鍋中加油加熱,將魚排放入,用中火煎至兩面金黃、外皮酥脆(約每面3–4分鐘)。

- 起鍋後搭配檸檬片,亦可加少許香草點綴。

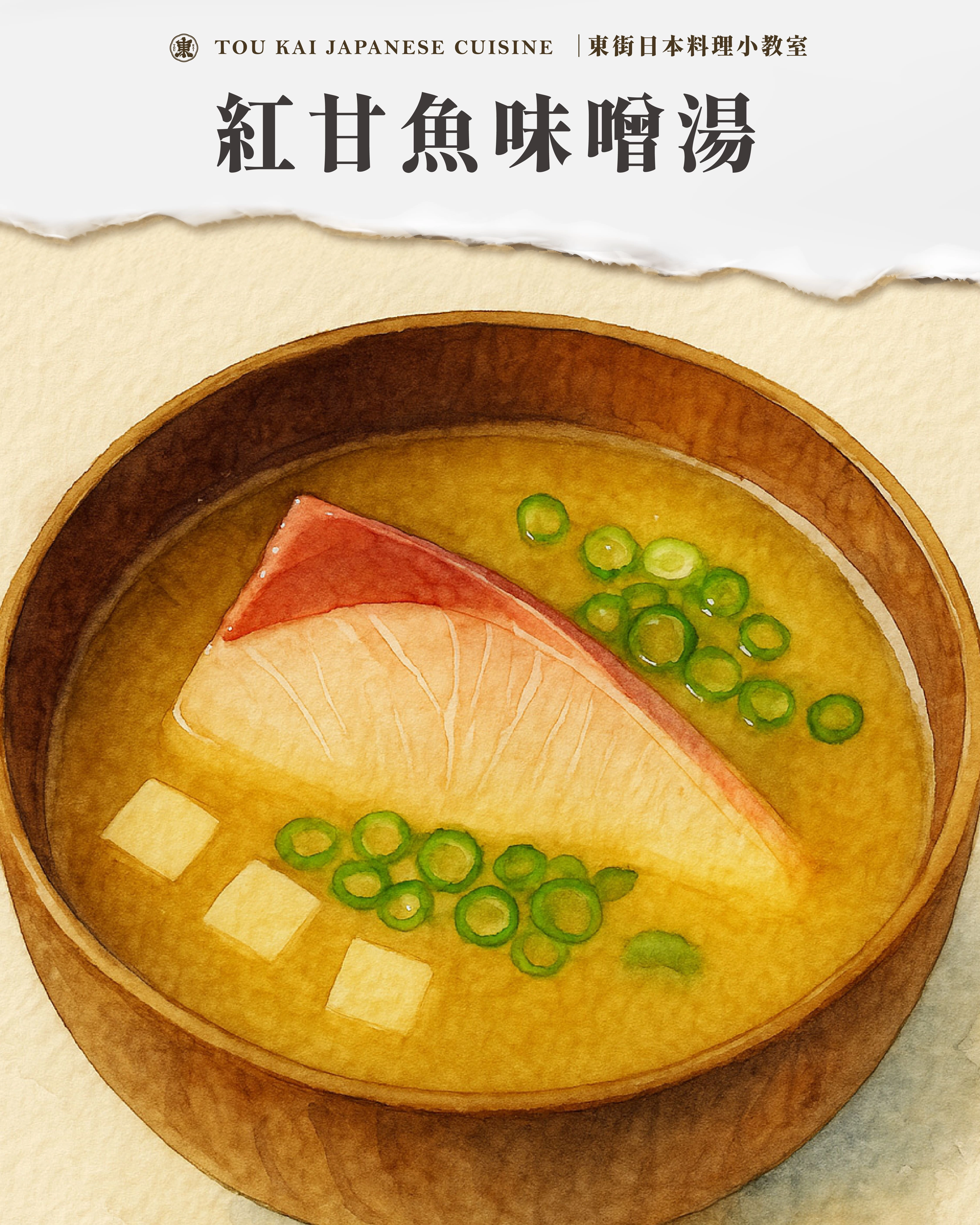

3. 紅甘魚味噌湯

以紅甘魚骨或頭熬煮高湯,加入味噌、豆腐與蔥花,是冬季暖胃的經典家常湯品。湯頭濃郁,帶有魚脂香氣,營養豐富。

食材準備:

- 紅甘魚骨或魚頭 1 副(可切塊)

- 味噌 2 大匙

- 薑片 3~4 片

- 青蔥 2 根(切段)

- 豆腐半塊(切丁)

- 水 800 ml

料理步驟:

- 魚骨/魚頭用熱水川燙去腥後撈出備用。

- 鍋中加入水、薑片與魚骨,煮滾後轉小火續煮約10分鐘,讓湯頭釋出香氣。

- 加入豆腐與味噌攪拌均勻,小火再煮2–3分鐘。

- 起鍋前撒上蔥段,即可熱食。

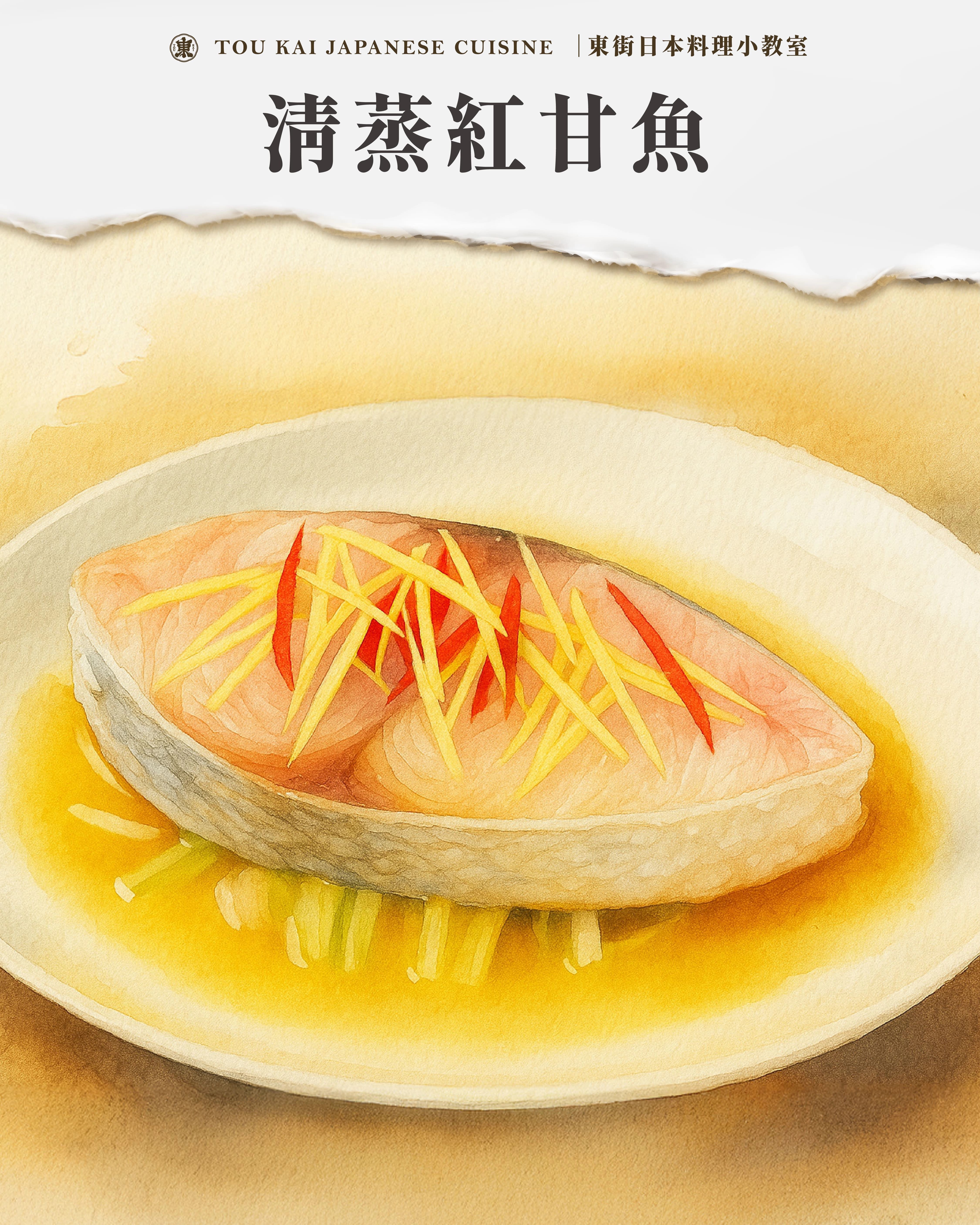

4. 紅甘魚清蒸

可使用中段魚排,加上薑絲、蔥絲與蒸魚醬油蒸熟,保持魚肉原汁原味,特別適合長輩或小孩食用。

食材準備:

- 紅甘魚排 1 大塊或整尾(約300g)

- 薑片 5 片

- 蔥 2 根(切段,一半打底,一半鋪面)

- 米酒 1 大匙

- 蒸魚醬油 2 大匙

- 香油 少許(可選)

料理步驟:

- 魚肉洗淨擦乾,在表面劃兩刀幫助入味,兩面抹上少許米酒去腥。

- 魚排置於盤中,鋪上薑片與蔥段,放入蒸鍋。

- 水滾後放入蒸約10~12分鐘(視魚厚度調整),至魚肉熟透。

- 取出後將盤中多餘水分倒出,淋上蒸魚醬油與少許香油,最後鋪上新鮮蔥絲即完成。

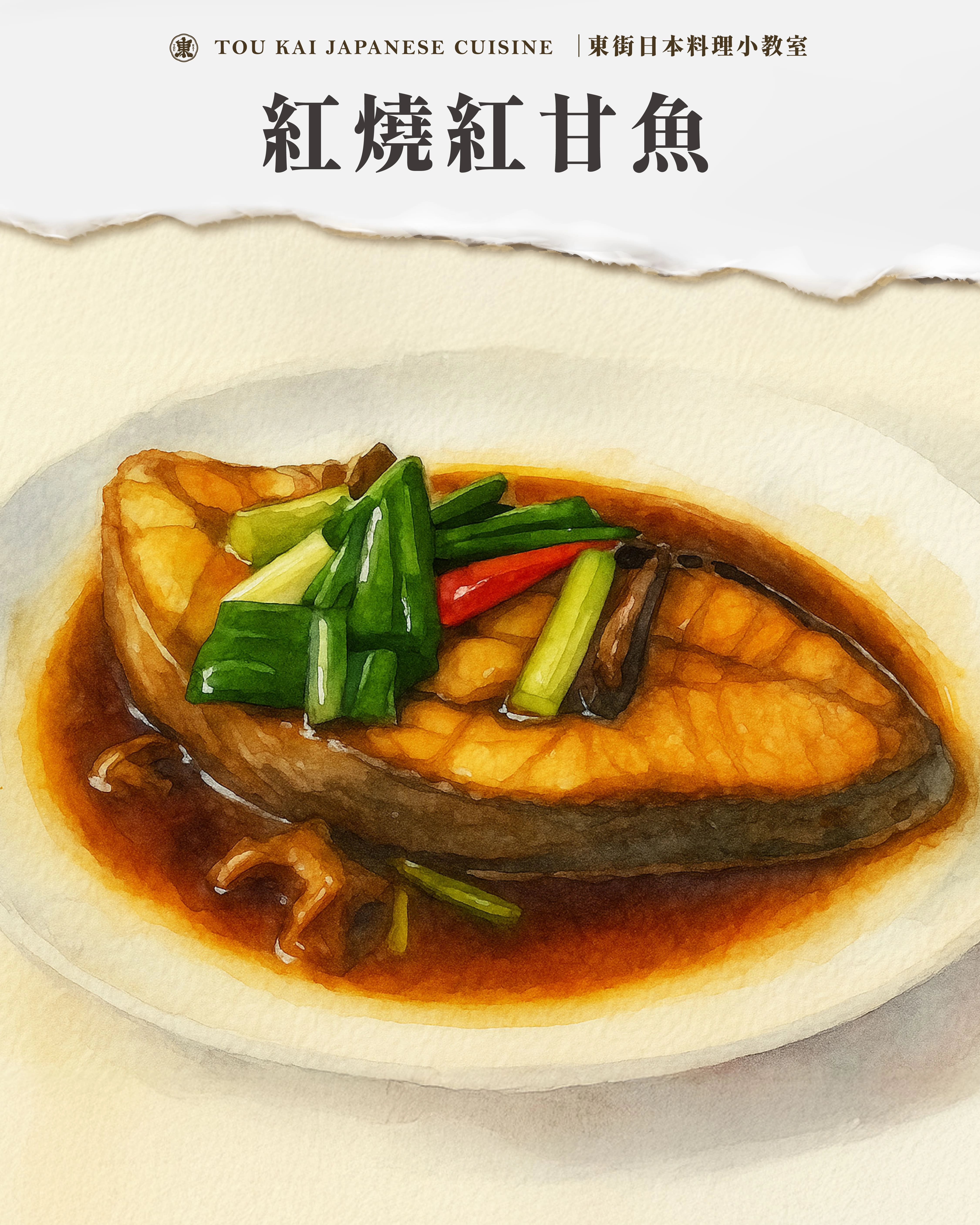

5. 紅甘魚紅燒

適合口味濃郁的熟食方式,尤其魚下巴脂香豐厚,經紅燒處理後入味又下飯,是老饕最愛的下酒菜之一。

食材準備:

- 紅甘魚中段或魚下巴 300g

- 薑片 5 片

- 蒜頭 2 瓣(拍碎)

- 醬油 2.5 大匙

- 米酒 2 大匙

- 冰糖 1 小匙(或砂糖)

- 水 100 ml

- 青蔥 1 根(切段)

料理步驟:

- 魚肉先用熱水川燙去血水與雜質,撈起備用。

- 鍋中加少許油,爆香薑片與蒜頭,放入魚塊略煎使表面上色。

- 加入米酒、醬油、糖與水,中火燒煮約10分鐘,湯汁略收。

- 加入蔥段,轉小火再煮3分鐘至湯汁濃稠入味即可

🔍 紅甘魚Q&A大全|紅甘魚知識快速整理

紅甘是好魚嗎?

是的,紅甘是非常優質的魚類。牠富含高蛋白質、Omega-3脂肪酸與多種維生素,肉質緊實帶彈性,油脂適中,適合生食與熟食。不論是營養價值還是料理表現,紅甘都在高級魚類中名列前茅,是廣受歡迎的「好魚」代表。

紅甘魚一斤多少錢?

紅甘魚的價格會因來源與季節而有所不同。一般市面上的紅甘,多為養殖或混合來源,每斤約在230元左右,屬於中等價位。而若是來自澎湖的野生紅甘,因其數量稀少且風味濃郁,價格則會稍高一些,通常每斤約在175到290元之間,尤其在秋冬盛產期時更為搶手,價格也可能略有上浮。整體來說,紅甘魚的價格屬於高性價比區段,是家庭料理與高端餐廳都常見的選擇。

紅甘有寄生蟲嗎?

紅甘魚可能有寄生蟲,特別是野生的。只要煮熟或選擇經過冷凍處理的生食級魚肉,就能安全食用。

紅甘魚好吃嗎?

紅甘魚很好吃。肉質細緻有彈性,油脂適中,無腥味,無論生食還是熟食都很受歡迎。

紅甘魚口感

紅甘魚的口感緊實有彈性,油脂適中,吃起來鮮甜滑順,不膩口,是兼具鮮味與嚼感的優質魚肉。

紅甘魚營養

紅甘魚富含高蛋白、Omega-3脂肪酸、維生素B12與維生素D,還含有鉀、鐵、磷等礦物質,營養均衡,對心血管、免疫與腦部健康都有幫助。

青甘紅甘差在哪

青甘與紅甘最大的差別在於口感、油脂與魚種來源。青甘肉質細嫩、油脂豐富,入口即化,常用於壽司;紅甘則肉質緊實、有彈性,油脂適中,風味較清爽。青甘多為養殖日本鰤,紅甘則是杜氏鰤,可養殖也有野生,風味層次更多元。

紅甘有養殖的嗎?

有的,紅甘魚有養殖的。台灣主要在澎湖與屏東沿海進行海上箱網養殖,也有少量魚塭養殖。養殖紅甘供應穩定,全年皆有,是市面上常見的來源之一。

鰤魚 台灣叫什麼?

鰤魚在台灣常被稱為青甘,也有人叫它鰤魚(發音為「布里」),主要來自日語「ブリ」的音譯。在台灣料理與市場上,「青甘」這個名稱最為普遍。

紅甘魚適合什麼人吃?

紅甘魚營養豐富,適合大多數人食用。對成長中的兒童與青少年來說,它提供高蛋白與Omega-3,有助發育;上班族與長者則能從中獲得心血管保護與免疫支持。由於紅甘魚汞含量較低,對孕婦來說也相對安全。而對健身與減脂族群來說,紅甘魚高蛋白、低碳水的特性更是理想選擇,是一種老少皆宜、料理彈性高的優質魚類。

紅甘魚有毒嗎

紅甘魚本身沒有毒,是安全可食的魚種。但若食用不新鮮或保存不當的魚肉,仍可能引發腸胃不適。只要選購來源可靠、處理得當的紅甘魚,就能安心享用。

紅甘魚重金屬多嗎

紅甘魚屬於中大型魚類,但相較於鮪魚、旗魚等掠食魚種,紅甘的重金屬(特別是汞)含量相對較低。一般情況下,適量食用是安全的,孕婦、兒童也能安心享用。但仍建議多樣化攝取魚類,避免長期只吃單一大魚種。

📌 總結|紅甘,是秋冬餐桌上的重量級主角,也是鮮味與營養的完美平衡

從深海中成長的壯碩體型、秋冬時節的油脂巔峰、澎湖漁民的季節捕撈,到生魚片、清蒸、味噌湯等百搭料理的多變實力,紅甘魚不只是營養豐富的中大型海魚,更是一道結合料理技藝、飲食文化與健康價值的經典鮮味。

不論你愛生魚片的彈牙口感、香煎的金黃外皮、紅燒的入味濃香,還是湯品裡那股清爽甘甜的魚脂香氣,紅甘都能端出讓人回味的滋味。特別是每年秋冬的紅甘產季,正是魚體油脂最豐、肉質最美的時刻,更是饕客們眼中不容錯過的季節珍饈。

✅ 紅甘是少數兼具:

🔹 多元料理 ✦ 生熟皆宜,風味百變

🔹 季節美味 ✦ 秋冬盛產,油脂豐厚

🔹 營養豐富 ✦ 高蛋白、富含Omega-3、低汞安全

🔹 野生魅力 ✦ 澎湖紅甘深海捕撈,風味更上一層

現在你不只知道紅甘魚可以怎麼煮,也知道怎麼選、怎麼分辨、怎麼安心吃。下一次當你品嚐一口紅甘握壽司、煎魚排或熱騰騰的魚頭湯時,也許就能更清楚感受到,這不僅是海的鮮味,更是來自深海、季節與職人之間,一道值得細細體會的鮮味風景。