台灣雖四面環海,以漁產聞名,但別忘了,這座島嶼同時也緊鄰山脈,山林間的豐饒滋味,絕不輸給海洋。從春筍到冬筍,從高山到平地,綠竹筍便是山中最迷人的季節產物之一。

古人甚至稱它為「蔬菜中的第一名」,不僅因為它清脆爽口,更因為筍香背後蘊藏著土地、時令與人的共鳴。

今天,就讓我們一起深入探討那夏季最受歡迎、最清甜的代表——綠竹筍。

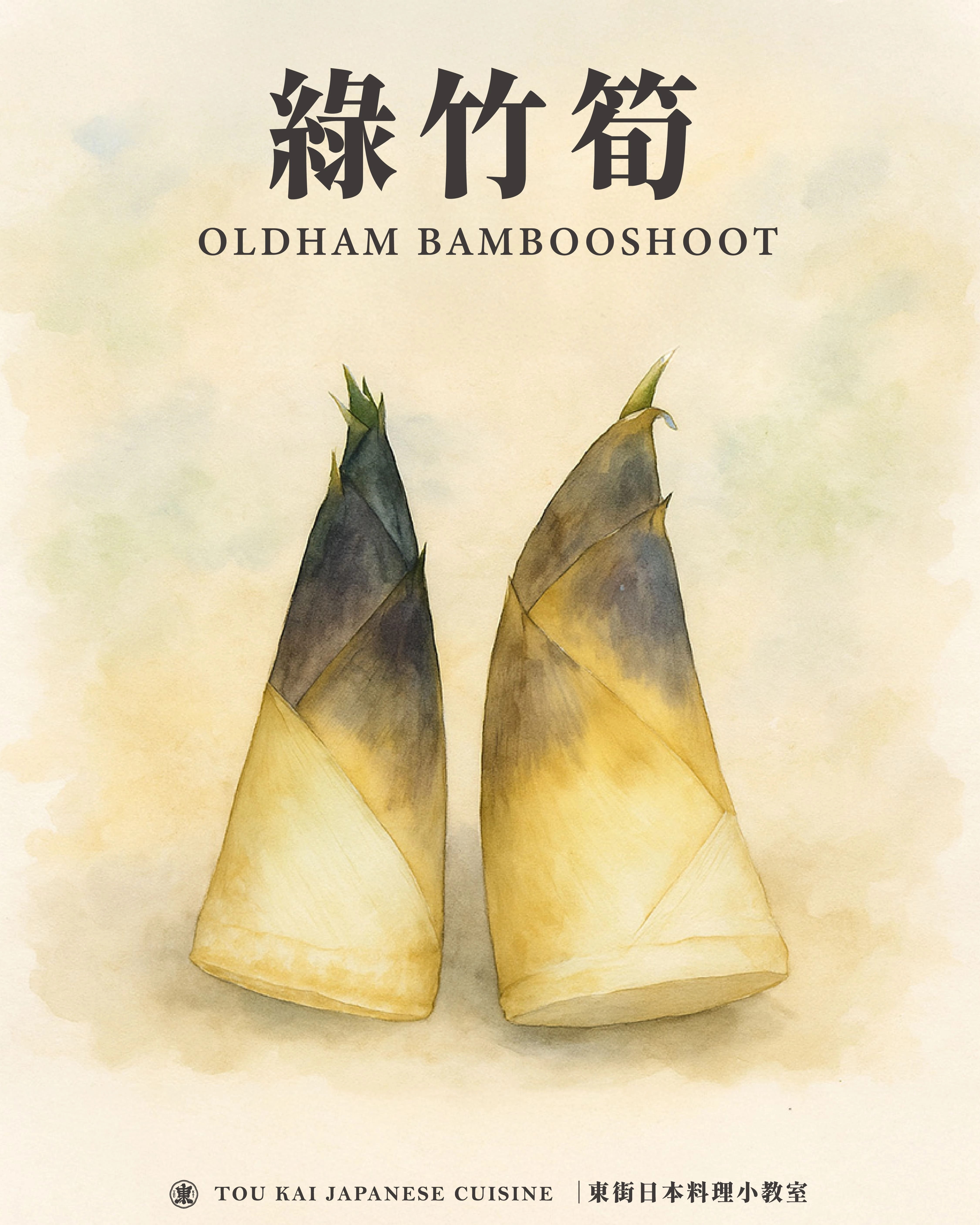

綠竹筍

提到「綠竹筍」,許多人腦海裡會浮現一道道清炒綠竹筍絲或煨煮雞湯的家常香氣。但你知道嗎?綠竹筍不只是餐桌上的美味,更蘊藏著深厚的文化故事與人情記憶。

相傳在三國時期,有一位名叫孟宗的孝子,字恭武,為江夏鄳縣(今湖北孝昌)人。他以侍母至孝聞名。有一年冬天,母親臥病在床,忽然想吃一口鮮嫩的竹筍。當時正值嚴冬,地凍竹林靜默,按理說不可能有筍可採。但孟宗心繫母親,獨自走入寒風中的竹林,抱竹而哭。未久,竹林間竟奇蹟般地冒出一支支新筍,這就是後人所稱的「孟宗哭筍」的傳說。

這感人至深的故事後來被寫入《二十四孝》,流傳千年。那從寒冬中冒出的嫩筍,後人稱為「孟宗筍」,也就是我們熟知的冬筍。因此,竹筍自古便被賦予了「孝」、「情」、「願望實現」等意涵,是中華文化中少見的植物美德象徵。

綠竹筍是綠竹(Bambusa oldhamii)的嫩芽,屬於禾本科多年生植物。其外型短胖、綠竹筍筍殼光滑,尖端略帶綠色,基部呈淡黃色,外觀彎曲如牛角。綠竹筍的口感清脆、纖維細緻,富含膳食纖維、維生素B群、鉀、磷等礦物質,熱量低,適合各年齡層食用。

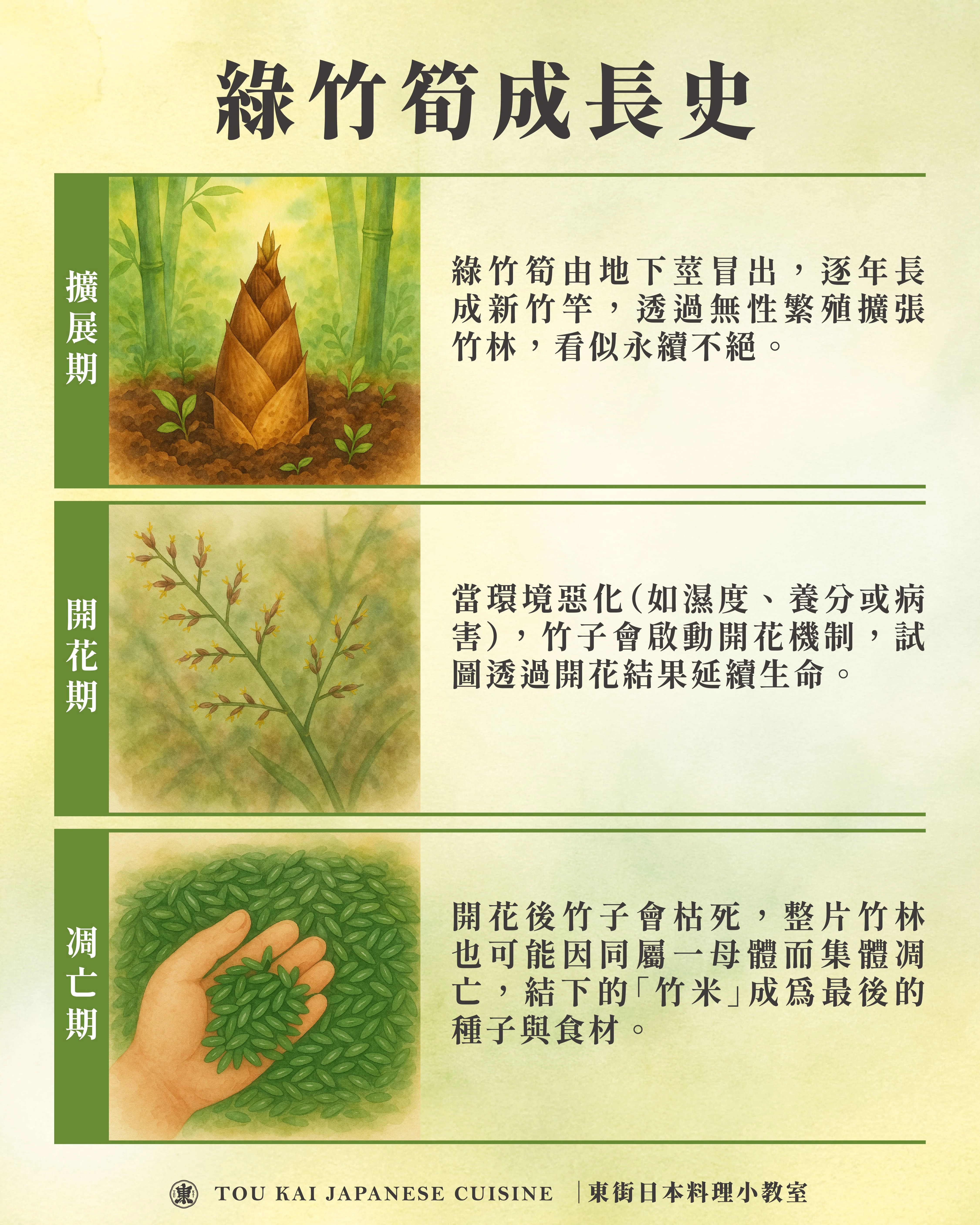

綠竹筍成長史

雖然我們平常看到的竹子總是翠綠挺拔、生機盎然,但其實竹子的一生有著一個少見又壯觀的結局「開花與集體死亡」。

竹子的生長週期有多長?

根據不同品種,竹的生長週期約落在40到120年之間。大多數時候,我們看到的綠竹筍都是從竹子的地下莖冒出,逐年生長成新的竹竿,整片竹林也因此不斷擴大,看似永續不絕。

為什麼竹子會開花?

當土壤環境產生變化,如濕度改變、土壤養分耗竭或病菌入侵等,竹子可能感受到「不再適合生長」的訊號,進而觸發開花機制。這是竹子傳宗接代的最後一搏。

開花之後會發生什麼?

竹子的花會結果,這些種子稱為「竹米」,其實是可以食用的。在一些地區,竹米甚至被視為營養來源或稀有食材。

但開花後,整株竹子就會進入凋亡階段,整片竹林可能同時枯死。這是因為竹林常是由一棵母株無性繁殖擴展而成,當母體觸發開花訊號時,整片竹林便會集體響應。

東街小教室👨🎓:如果你曾經聽說過~

如果你曾經聽過「竹子一生只開一次花,然後死去」這句話,現在你知道它是真的了。竹的生命雖然漫長,但開花的瞬間卻決定了整個族群的命運。這也讓我們在享用綠竹筍的美味時,更加珍惜它的珍貴與背後的自然智慧。

東街小教室👨🎓:竹米是什麼?

竹米,是竹子在開花結果後所結出的種子。竹子一生通常只會開花一次,開花後便會死亡,而這短暫的開花期所留下的種子,就是所謂的「竹米」。

不同於一般我們熟知的稻米,竹米外型細長、顏色偏灰白或淺褐,質地偏硬,帶有淡淡植物香氣。雖然產量極稀少,但它其實是可以食用的且營養價值極高喔!

⚠️ 為什麼市面上少見竹米?

因為竹子的開花是百年一遇的自然現象,而開花後整片竹林往往會枯死,這樣的「一次性開花一次性結果」導致竹米產量極少、不具規模生產性,也就成為了珍稀罕見的自然贈禮。

此外,竹米的採集與去殼過程繁瑣,因此在商業上較難推廣,但對生態學家與植物學者而言,竹米是一個珍貴的研究對象與文化資產。

綠竹筍產地

台灣,綠竹筍向來是夏季餐桌上的明星食材,而它的主要產地,其實集中在新北市、桃園市、台北市、新竹縣及基隆市。全台約有7,000公頃的綠竹筍種植面積,其中超過七成集中在新竹以北,形成一條綿延的「北台灣綠竹筍帶」。

像是新北市與桃園市,一直是台灣最重要的綠竹筍產地。當地因擁有適度的山坡地勢、溫暖潮濕的氣候與排水良好的土壤環境,讓綠竹筍得以在夏季大量冒出。台北市、新竹縣與基隆市等地也緊鄰其後,從郊山竹林到城市邊緣,每年自初夏起便開始進入產季,清晨採收的新鮮綠竹筍透著朝露與泥香,是市場攤位上一年一度的限定風味。

這些區域不僅擁有理想的地理條件,也因長期耕作與地方政府輔導而建立起穩定的綠竹筍產銷體系。尤其在新北、桃園、新竹等地,更有不少農民選擇以有機或友善環境方式栽種,不僅提升品質,也帶動地方品牌與觀光農業的發展。

綠竹筍的生長,除了仰賴自然條件,也深深連結著農人的經驗與細心照料。從土壤養護、灌溉管理,到每日天亮就得彎腰入林採綠竹筍的勞力付出,每一根鮮嫩清甜的綠竹筍,都是土地與人情交織出的產物。

綠竹筍產季是什麼時候?

每年初夏,當氣溫回暖、午後雷雨漸頻,就是綠竹筍開始冒頭的時節。綠竹筍的主要產季落在每年 5 月至 10 月之間,其中又以 6 月至 7 月最為盛產,是市場上最容易買到鮮嫩綠竹筍品的黃金時機。

這段期間,北部各地的竹林陸續冒出筍芽,農民天未亮就得進林採收,因為綠竹筍一旦露出土表、曬到太陽,口感便容易轉苦、纖維變粗,因此每日清晨現採、當日上市幾乎是標準流程。

到了8月下旬至9月初,隨著氣候稍稍轉涼,還會迎來一波俗稱「秋仔筍」的小旺季。雖然數量不如夏季充沛,但風味同樣細緻,適合用來做湯、涼拌或搭配火鍋等秋季料理。

值得一提的是,綠竹筍不像冬筍或孟宗筍那樣生長在寒冷季節,它偏愛濕熱氣候,且必須仰賴穩定的水氣與溫度才能順利「破土而出」,因此每年筍況都會受到天氣變化影響,甚至因梅雨季或颱風提早結束而產量波動。

綠竹筍的保存與挑選建議

保存方法

綠竹筍採收後應儘快處理,以保持鮮度:冷藏保存:去殼後的綠竹筍可用保鮮膜包裹,放入冰箱冷藏,建議3天內食用完畢。

真空包裝:經過殺菁處理後的綠竹筍可進行真空包裝,高溫殺菌後可延長保存期限,方便消費者隨時享用。

東街小教室👨🎓:筍子綠綠的可以吃嗎?

在挑選或保存竹筍(尤其是酸筍)時,有時會看到筍體表面、筍節處出現淡綠色或墨綠色斑點,很多人誤以為那只是自然變色,事實上,這很可能是黴菌污染的跡象,不建議食用!

早在 1995 年,農業試驗所特刊第56號中就曾針對酸筍進行研究,報告指出:

「酸筍在發酵過程中,於筍節處發現有『綠色』斑點,此綠色斑點經微生物分離、純化及接種,確認為『黴菌』污染所造成。」

該菌株經形態、生理及DNA鑑定,最終被確認為Aspergillus(麴黴屬),此類黴菌若在潮濕環境中繁殖,可能產生黃麴毒素等對人體有害的代謝物,長期攝取有潛在健康風險,包括肝毒性與致癌性。

🟢 綠色≠新鮮!這些筍千萬別吃:

綠筍身出現「斑駁綠斑」

筍節間有明顯黴狀物或異味

酸筍呈現綠灰色且氣味刺鼻

如果你發現這類狀況,請立即丟棄,不要因為可惜而冒險食用。

✅ 如何避免筍子發黴?

購買當天吃完最佳,若需保存,應立即冷藏或冷凍。

避免濕熱保存環境,特別是夏季室溫下的密封筍包。

酸筍選購時要注意透明、乾淨無斑點,並確認來源可靠。

東街小教室👨🎓:民眾這麼說!

👉 挑選綠竹筍,牢記「白、富、美」三字口訣準沒錯!

選「白」代表筍殼色澤清亮、新鮮現採;挑「富」則是筍形飽滿短胖、水分充足、口感鮮嫩;至於「美」,就是外觀滑順無斑點,筍身完整飽實,吃起來脆甜無苦味。跟著這三招走,筍香滿分、入菜一級棒!

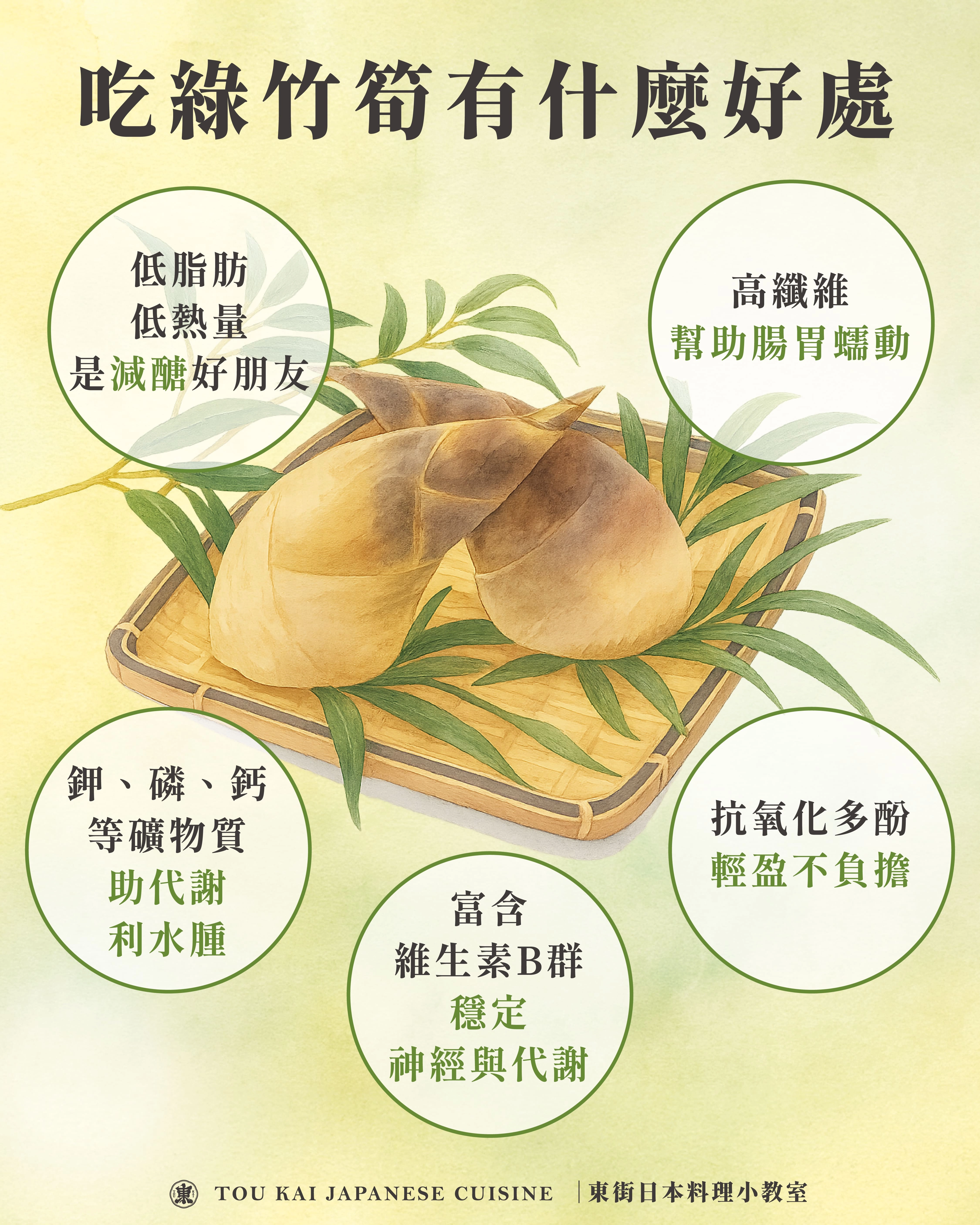

吃綠竹筍有什麼好處?

你以為綠竹筍只是「配菜」嗎?其實,它可是營養豐富又低熱量的天然蔬食,對現代人來說,是相當優秀的健康選擇!

1.🟢高纖維,幫助腸胃蠕動

綠竹筍含有豐富的膳食纖維,能夠促進腸道蠕動、預防便祕,也有助於維持腸道菌相平衡。對久坐族、外食族來說,是改善消化的重要小幫手。

2.🧂低脂肪、低熱量,是減醣好朋友

每 100 克綠竹筍熱量僅約 20~30 大卡,幾乎無脂肪,卻有飽足感。無論是減重、控糖還是低碳飲食族群,都能放心享用。

3.🧠富含維生素B群,穩定神經與代謝

綠竹筍含有維生素 B1、B2 及菸鹼酸(B3),有助於維持神經系統正常運作,提升能量代謝,減少疲倦感,對忙碌的現代人尤其重要。

4.💧鉀、磷、鈣等礦物質助代謝、利水腫

綠竹筍是天然的鉀來源,有助於排出體內多餘鈉離子,達到「去水腫」的效果。磷與鈣也有助骨骼健康與細胞正常代謝。

5.🌿抗氧化多酚,輕盈不負擔

雖然不是大家熟知的抗氧化蔬菜,但綠竹筍其實含有天然植物多酚,有助減少自由基損傷,長期食用可支持身體抗發炎、抗老化。

綠竹筍功效

早在古代,綠竹筍就被譽為「蔬菜中的第一名」,可見其不只風味迷人,更是兼具養生與食療價值的天然珍品。無論是古書記載還是現代營養學,對它的好評始終如一。

綠竹筍富含膳食纖維,有助於腸胃蠕動、促進排便、清除體內代謝廢物,是都市人日常飲食中少見的「天然清道夫」。此外,低脂低熱量的特性,讓它成為減脂族與養生族的最愛,吃起來無負擔,清爽又飽足。

從中醫角度來看,綠竹筍性味甘寒,具有利水消腫、生津止渴的功效。尤其在夏天,氣候潮濕悶熱、人體易倦怠水腫,此時吃一碗鮮綠竹筍湯或清炒綠竹筍,不僅開胃解膩,更能幫助身體排出多餘濕氣,讓人感覺輕盈舒暢。

簡單來說,綠竹筍筍不只是夏季限定的風味,更是一道從古至今都值得珍惜的健康好菜。無論用於涼拌、快炒、煮湯或清燉,吃得清爽、身體也跟著舒暢起來。

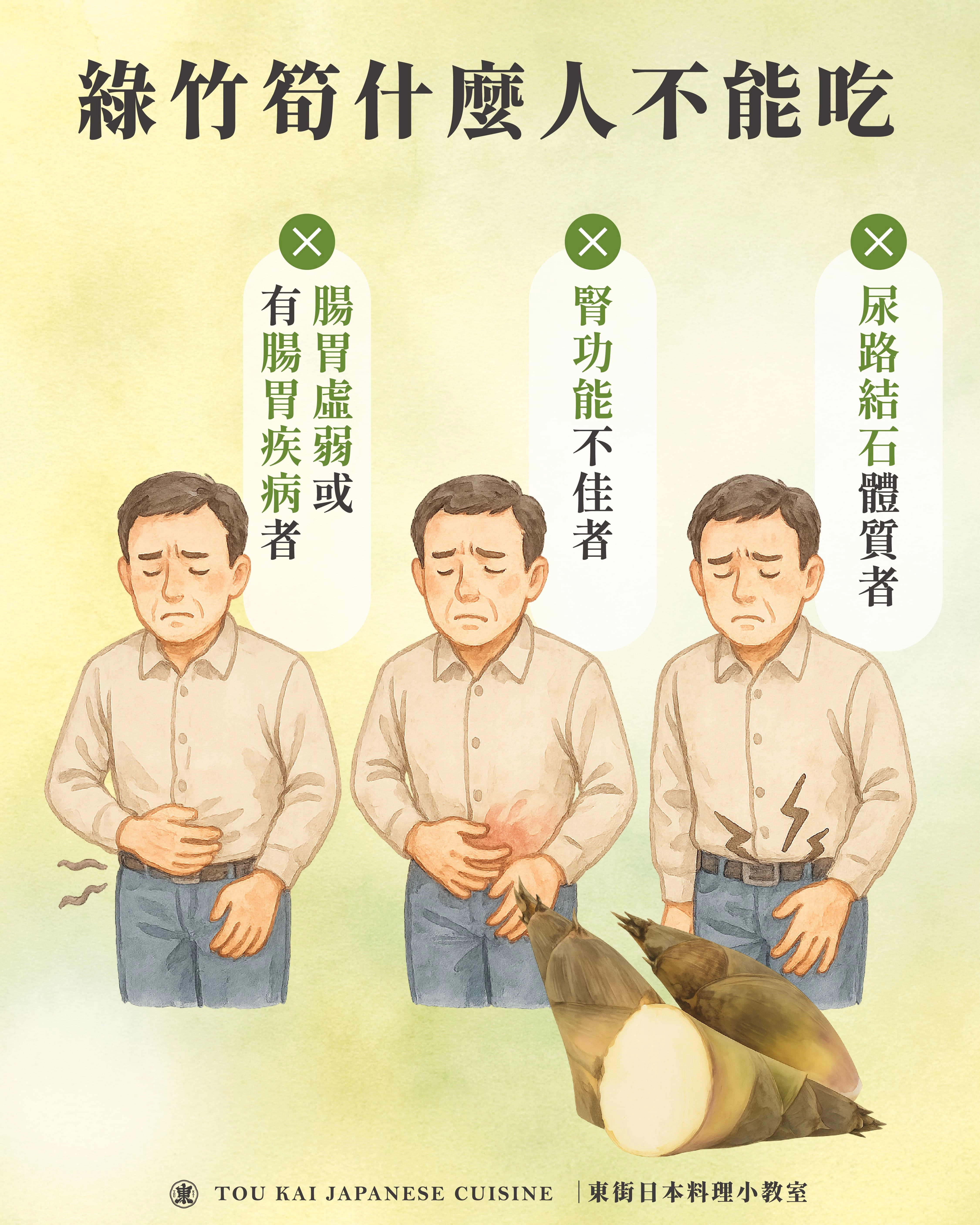

綠竹筍什麼人不能吃?

雖然綠竹筍富含膳食纖維、低熱量又能清熱利濕,是許多現代人喜愛的健康食材,但對某些族群而言,卻未必適合大量或頻繁食用。以下三類人應特別留意:

腸胃虛弱或有腸胃疾病者

綠竹筍屬於高纖維且偏寒涼的蔬菜,過量食用可能造成腸胃蠕動過快、腹脹、腹瀉等不適。特別是腸胃敏感、消化功能較弱、或需低渣飲食的患者,如潰瘍、腸躁症、術後恢復期者,建議減量甚至暫避。

腎功能不佳者

綠竹筍含有豐富的鉀離子,對一般人有助於利尿與平衡體液,但若是腎臟疾病患者(如慢性腎衰竭)或需限制鉀攝取者,則應在醫師或營養師指導下適量食用,以免電解質失衡。

尿路結石體質者

筍類本身含有一定量的草酸,攝取後可能與體內的鈣結合形成草酸鈣,增加腎結石或尿路結石的風險。若有相關病史,建議少量攝取並搭配充足飲水,降低風險。

👨🎓小提醒:

無論你是否屬於以上族群,食用綠竹筍時仍建議不過量、不空腹、搭配其他熟食一同攝取,以減少腸胃負擔。初次嘗試時,宜先少量觀察身體反應。

台灣常見的筍子種類

台灣素有「筍的王國」之稱,從北到南、由春入夏,山林與農田中總能見到各式各樣的筍影。憑藉著得天獨厚的氣候與地形條件,竹筍成為台灣人餐桌上不可或缺的美味。而在眾多筍類中,有六種最常見、也最廣泛被食用:

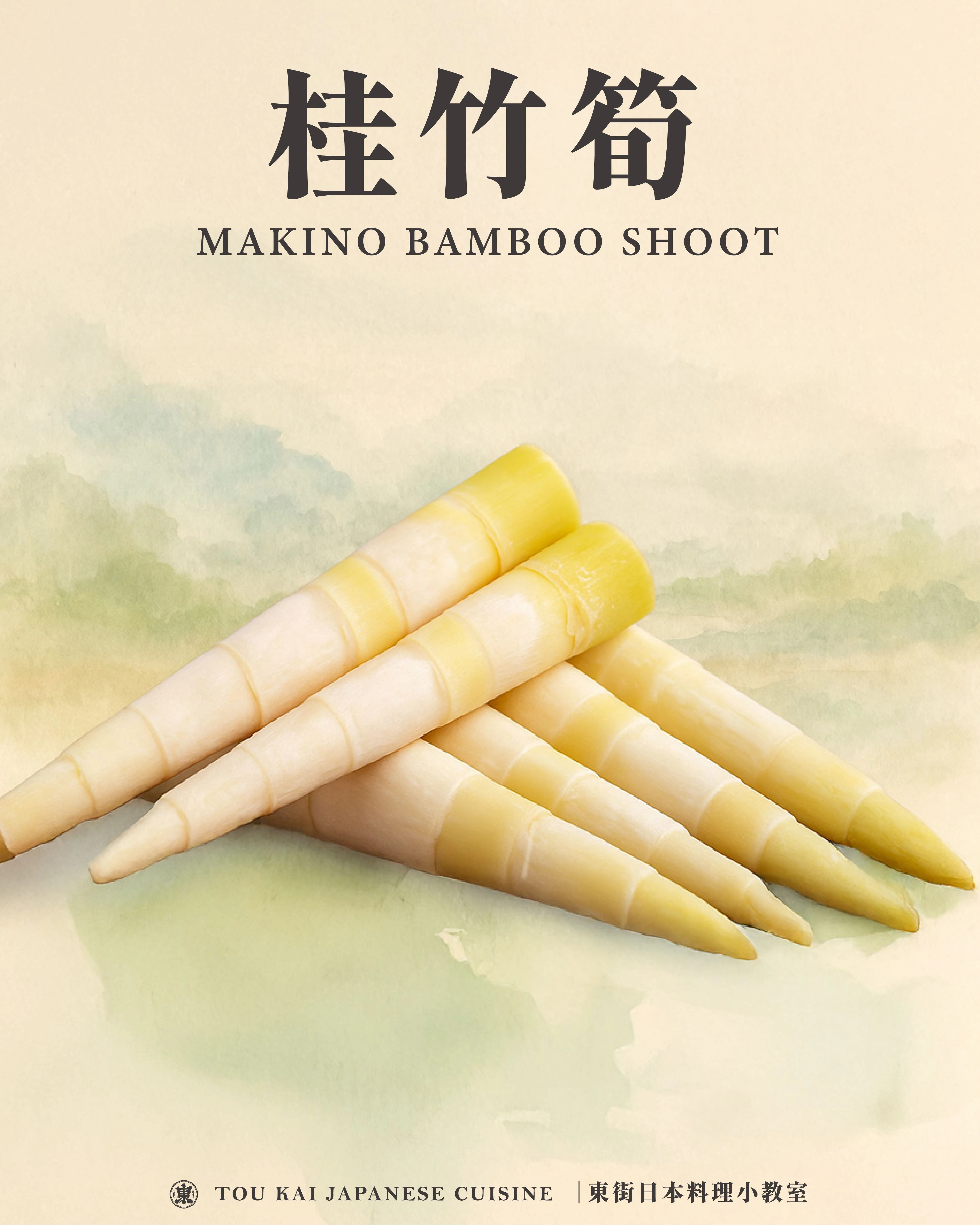

桂竹筍(春筍代表)

產季:4~5月

產地:中部山區最多,如南投、苗栗

特徵:外皮略粗、筍身筆直,纖維較明顯

風味:口感爽脆、略帶苦味,適合煮湯、滷製或製作筍乾

桂竹筍主要產於中部山區,如南投與苗栗一帶,每年約在 4 至 5 月間採收。外觀筆直修長,筍殼略粗,筍肉紮實帶有明顯纖維。口感爽脆中帶一點微苦,是許多老饕心中的「春筍滋味」,非常適合用來滷煮或製成筍乾。

營養方面,桂竹筍富含膳食纖維與鈣質,有助於腸道健康與骨骼保養。它也是低脂、高鉀的天然蔬食,有助於利尿與體內代謝。

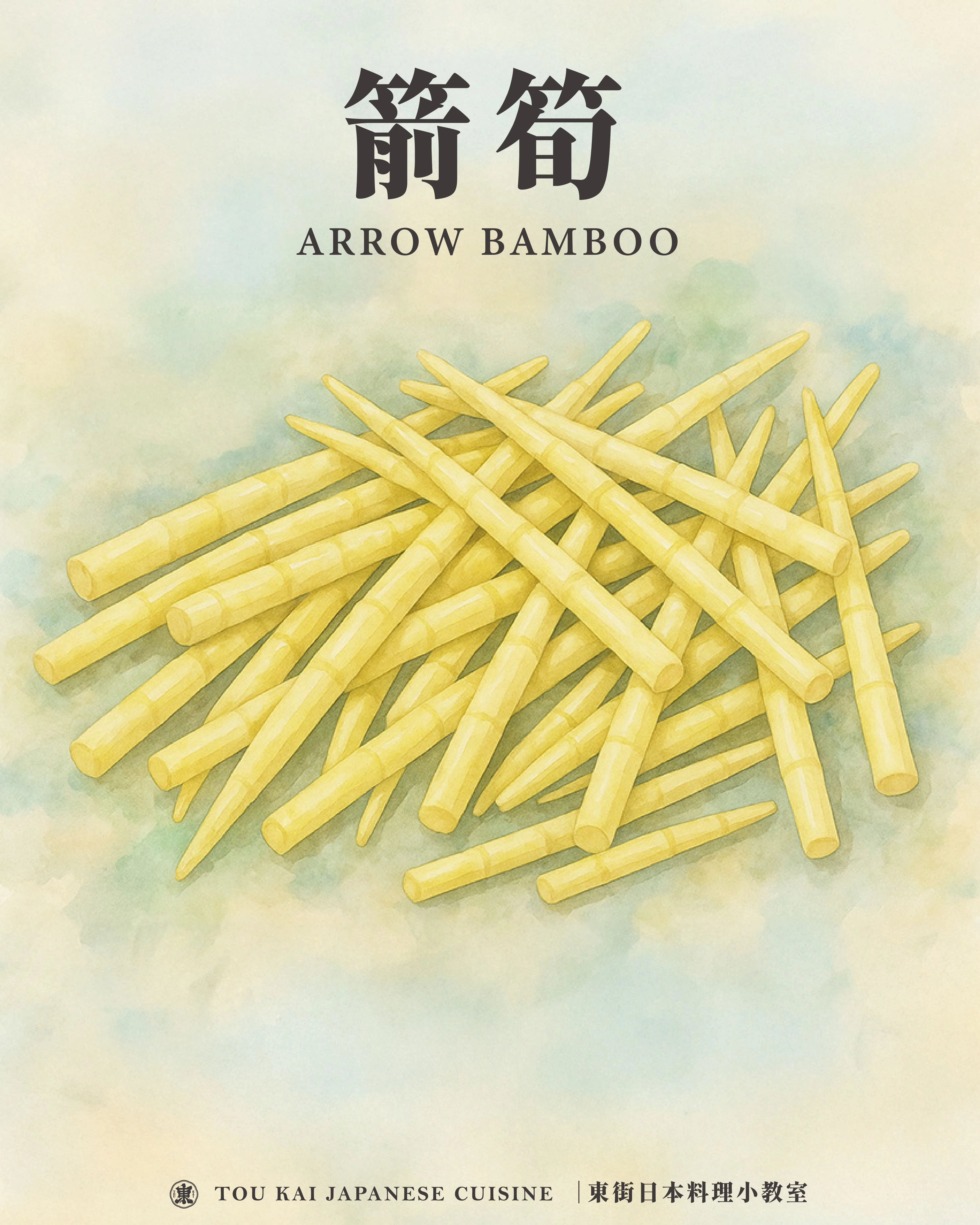

箭筍(古早味代表)

產季:3~5月

產地:高雄、南投、屏東等地

特徵:呈圓柱狀、筍殼薄

風味:肉質細嫩、苦味少,適合滷製、炒肉絲或製作竹筍罐頭

箭筍在每年初春(約3至5月)現身,常見於高雄、南投與屏東地區。筍身略短,外觀圓潤光滑,筍殼較薄,容易處理。口感細緻、纖維柔軟,幾乎沒有苦味,是許多家庭中常見的筍類,常用來炒肉絲、滷雞腿或製作竹筍罐頭。

它的營養價值也不容忽視,含有豐富的維生素B群與鉀離子,不僅能提升代謝、幫助排水,對維持體力與消除水腫也有助益。

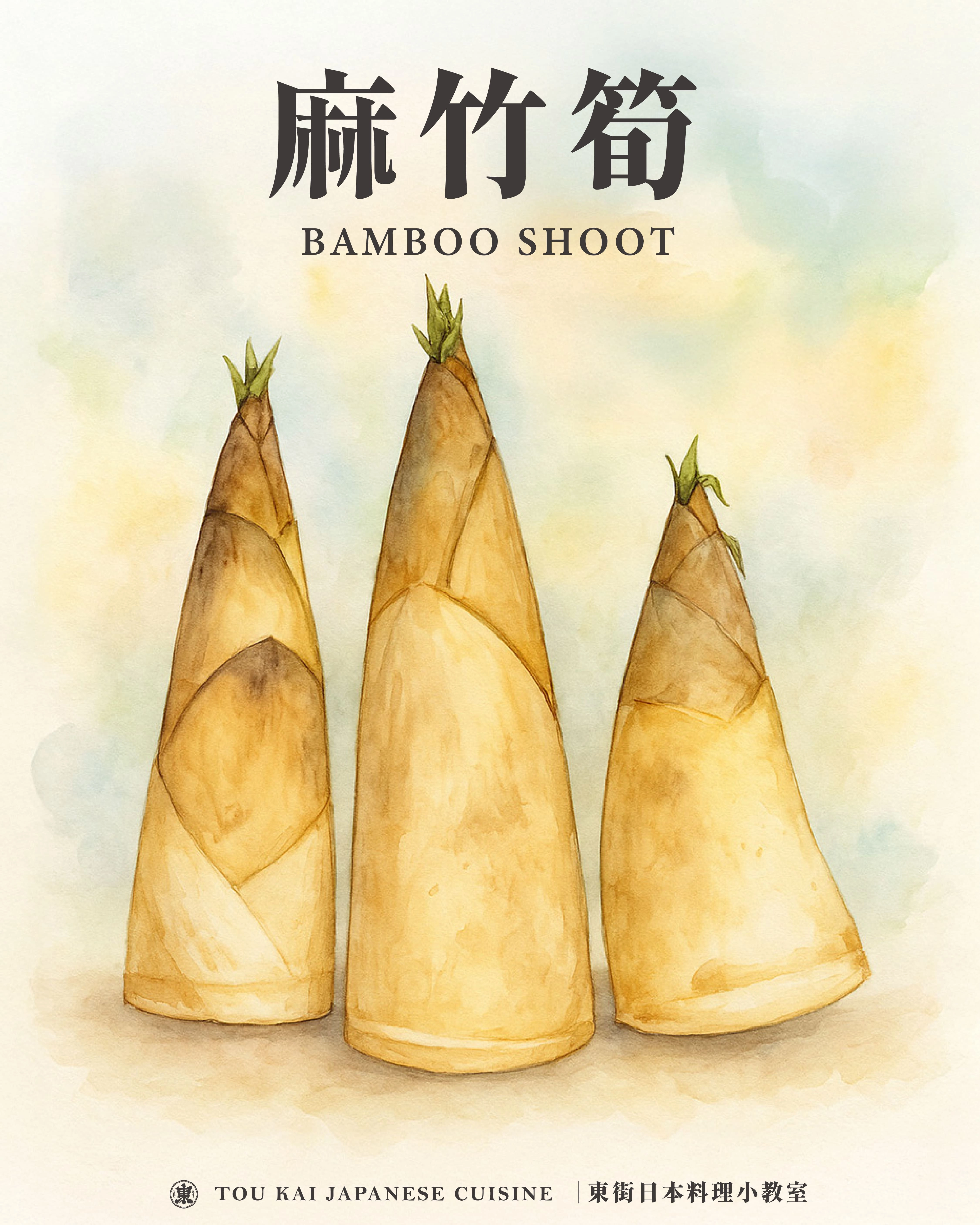

麻竹筍(最大宗商業筍)

產季:6~10月

產地:南投、雲林、嘉義、屏東

特徵:體型碩大,筍殼厚重

風味:口感爽脆但略粗,常用來製成酸筍或加工製品

麻竹筍是台灣產量最大的筍類,盛產於6至10月,廣泛種植於南投、雲林、嘉義與屏東。外型壯碩,筍體可長達數十公分,是市面上常見的加工筍來源。麻竹筍的纖維略粗,但口感爽脆,經過發酵後製成酸筍,是許多酸辣湯、臭豆腐、客家料理中的靈魂食材。

麻竹筍擁有高纖、低脂、低糖的特性,也含有豐富的葉酸與鋅,對女性健康與日常免疫力的維持都具有良好助益。

綠竹筍(夏日鮮甜首選)

產季:5~10月(以6~7月為盛產)

產地:新北、桃園、台北、新竹

特徵:筍身短胖、彎曲,尖端帶綠色

風味:纖維細嫩、味道清甜,適合涼拌、煮湯、清炒

綠竹筍是台灣夏天最受歡迎的筍種之一,產季為5至10月,以6至7月為最盛。常見於新北、桃園、台北與新竹地區。筍身短胖、尾端略彎、外殼色澤翠綠中帶奶白,外型討喜。肉質極為細嫩、毫無苦味,入口清甜多汁,是涼拌、煮湯或鐵板清炒的極品筍材。

營養方面,綠竹筍富含水分與膳食纖維,熱量極低,對正在減重或需要控糖的人相當友善。中醫亦認為其性寒味甘,具有清熱、利尿、排濕氣的效果,是夏日體內調理的好幫手。

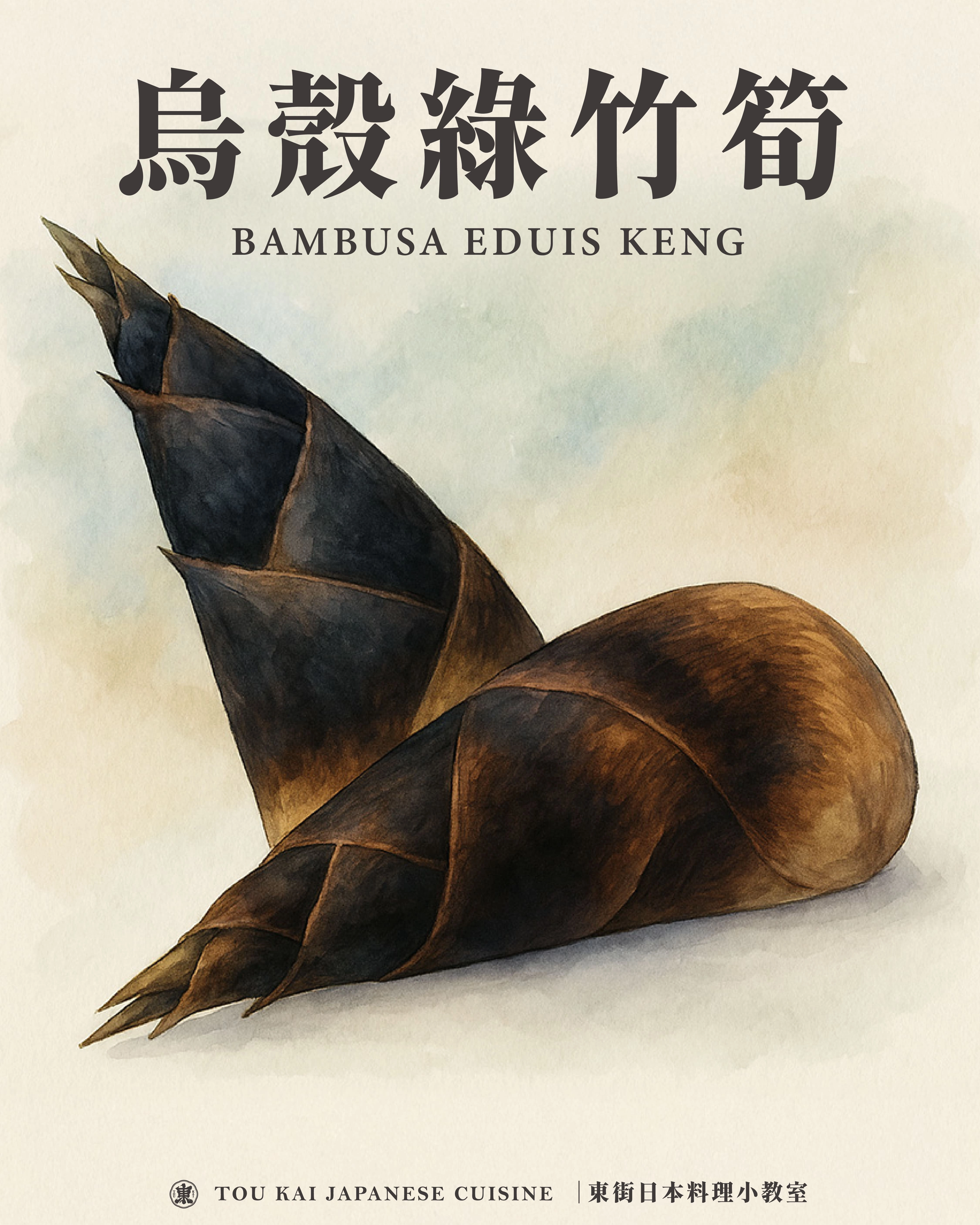

烏殼綠竹筍(綠竹的野生版本)

烏腳綠竹,又稱烏殼綠竹或鬍腳綠,是一種竹稈與筍體皆較一般綠竹筍粗大的竹類品種。其出筍期早,筍形直立,與常見呈彎曲牛角狀的綠竹筍不同。筍殼為淡綠至黑色,表面覆有黑色絨毛,因而得名「烏腳」。在商業栽培上,常以稻草及塑膠布覆蓋筍體,遮蔽光線,使竹筍呈現嫩黃或白色,更適於食用與銷售。

烏殼綠竹筍產季:與綠竹筍相似(5~10月)

烏殼綠竹筍產地:嘉義大林、雲林斗南

烏殼綠竹筍特徵:外殼顏色較深、帶有細毛

烏殼綠竹筍風味:口感更脆,筍味濃厚,喜歡「筍香」的人會特別愛

烏殼綠竹筍價格:烏殼綠竹筍的平均市售價格約落在每公斤 NT$300~400 左右(依包裝、品質與產地不同略有差異)。

東街小教室👨🎓:烏殼綠竹筍挑選方法!

一般來說,這種竹筍的理想外型是呈現彎曲、矮胖的模樣。彎彎的筍體代表它在土裡慢慢生長,纖維細緻、水分足,吃起來特別鮮甜。新鮮的烏殼綠竹筍筍衣會包得緊緊的、沒有破損或乾裂,表面通常帶有淡綠到黑色的色澤,上面還會附著黑色絨毛,這是它的特色,不必擔心。挑筍時可以稍微用手壓壓看,太硬或明顯感覺到纖維粗糙的筍,吃起來可能會「咬嘴」,口感不佳。

烏殼綠竹筍營養價值:每100公克的綠竹筍熱量僅有25大卡,不僅熱量低,還富含優質的蛋白質、醣類,以及維生素B群、C與E等多種營養素,同時也含有鉀、鈣、鎂、磷等礦物質,有助於維持身體的電解質平衡與骨骼健康。

東街小教室👨🎓:烏殼綠竹筍營養特別之處

特別值得一提的是,綠竹筍本身不含膽固醇,對慢性病患者來說是一種相對安全的食材。它可以幫助延緩血糖上升,並有助於降低血脂,因此對糖尿病或高血脂患者而言,是相當適合納入日常飲食的食物選擇。

另外,綠竹筍中含有豐富的膳食纖維,有助於促進腸胃蠕動,預防便秘,也讓它成為控制體重、輔助減重的好幫手。

烏殼綠竹筍又稱烏腳綠竹,被視為野生綠竹的變種,與綠竹筍產季相同,也是在5至10月之間出產,主要分布在中南部山區。顧名思義,其筍殼顏色偏深、略帶灰黑,表皮有細毛,質感粗獷。口感比綠竹筍更為脆彈,筍味濃郁,料理時特別容易吸附湯汁,是筍味愛好者的私房珍品。

除了與綠竹筍有相似的清熱利濕功能外,烏殼綠竹筍還富含鐵與鎂,有助於強化代謝功能、補充礦物質。

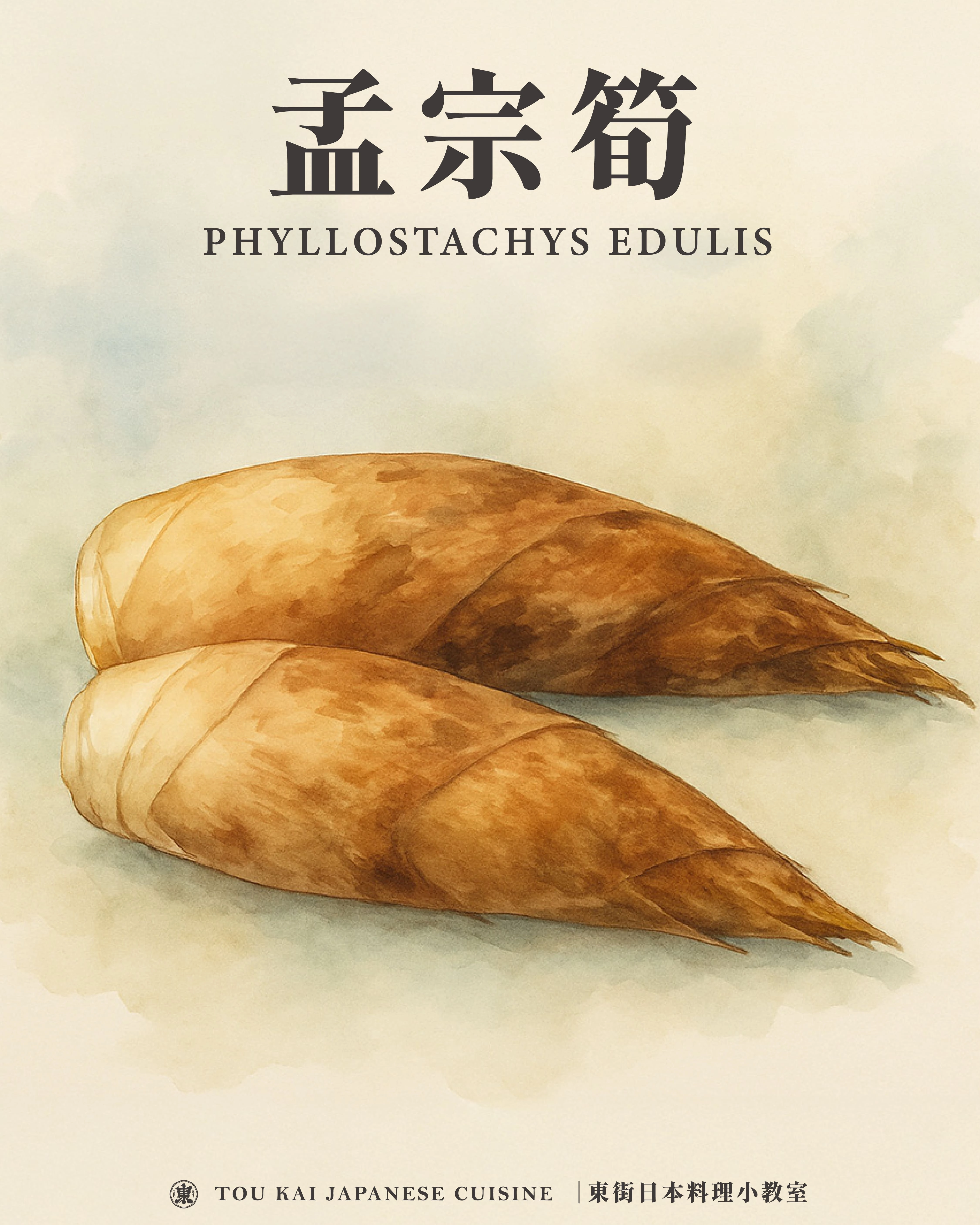

孟宗竹筍(冬筍之王)

產季:12~3月(冬季限定)

產地:南投鹿谷、嘉義阿里山、台中和平

特徵:筍身圓胖,色澤白中帶黃

風味:質地細緻、筍味濃郁,適合燉湯或煨煮,是冬日筍品中的極品

說到冬天吃筍,就不能不提孟宗竹筍。產季自每年12月至隔年3月,是冷冽氣候下的珍貴產物。主要產地如南投鹿谷、嘉義阿里山、台中和平等高山地區,氣候冷涼且濕潤,孕育出圓潤飽滿的冬筍。筍肉潔白如玉,質地細緻柔滑,筍味濃厚且回甘,無論是燉雞湯、煮火鍋,還是搭配鮑魚、烏骨雞等頂級食材都極為適合。

孟宗筍營養密度高,富含蛋白質、胺基酸與豐富礦物質,在中醫上也被視為補中益氣、潤肺化痰的食材,適合寒冬進補、強身健體。

東街小教室👨🎓:玉米筍算筍子嗎?

雖然名字裡有個「筍」字,但其實玉米筍和竹筍一點親戚關係也沒有!玉米筍是玉米的幼嫩花穗,是在玉米還沒成熟、授粉前就採收下來的產物。由於它的外型底部寬大、上端尖細,看起來有幾分像竹筍,因此才被稱作「玉米筍」。

綠竹筍價格

綠竹筍被譽為台灣夏季最具代表性的時令蔬菜,其口感鮮嫩甘甜、纖維細緻,深受饕客青睞。每年6月至9月為主要產季,尤以6至7月盛產期最為豐盈。此時筍況最佳,供應量充足,價格也較為穩定,是品嚐綠竹筍鮮甜滋味的黃金時機。

📊 批發市場行情概覽

2025年5月,全台綠竹筍交易量突破40萬公斤,顯示市場需求穩定。當月平均批發價格約為每公斤102元,而在北部地區,價格則可達每公斤195元,反映區域間的供需差異與價格落差。整體而言,產季初期的綠竹筍價格仍具穩定性,適合批發採購與大量銷售。

🛒 綠竹筍零售與電商價格比較表

在零售與電商市場上,綠竹筍的價格依等級與包裝規格有所差異。高品質的特A級綠竹筍,每10台斤裝價格約為NT$3,200,平均每台斤約NT$300;而A級產品則以5台斤裝為主,價格約為NT$1,150,平均每台斤約NT$230。另有真空包裝的600g裝商品,每組12包的售價約為NT$2,399,平均每包約NT$199。這些價格反映出產品等級、產地與包裝形式對零售價的影響。

| 等級/產品類型 | 包裝規格 | 售價(NT$) | 平均單價 |

| 特A級綠竹筍 | 10台斤裝 | 3,200元 | 約 NT$300/台斤 |

| A級綠竹筍 | 5台斤裝 | 1,150元 | 約 NT$230/台斤 |

| 真空包裝綠竹筍(頂級) | 600g/包 × 12包 | 2,399元 | 約 NT$199/包 |

🌱 產季與價格波動因素

綠竹筍的產季自5月起持續至9月,盛產期集中於6至7月,是全年品質與價格最穩定的時段。此時市場供應充足,價格相對親民。然而,氣候變化、颱風侵襲、或產地產量變動,皆可能造成供需失衡,引發價格波動。消費者建議於盛產期內選購,不僅能享受新鮮品質,更能取得相對優惠的價格。

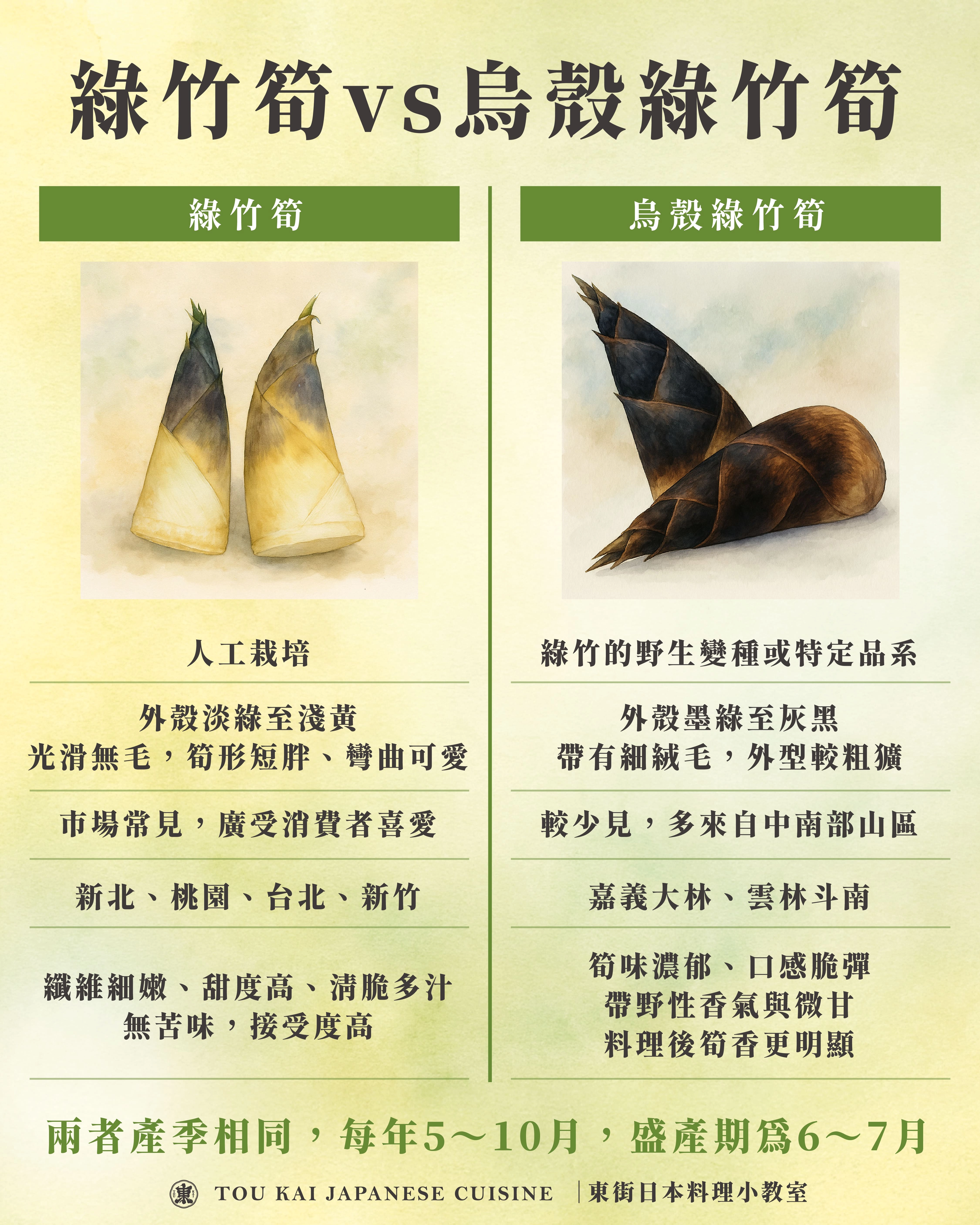

綠竹筍 vs. 烏殼綠竹筍|

夏日雙筍,你分得清嗎?

在台灣的初夏市場裡,最受歡迎的莫過於清甜可口的綠竹筍。但其實,還有一種「外型相似、風味卻更濃郁」的竹筍,也在悄悄登場,那就是「烏殼綠竹筍」。兩者都是夏季筍品中的代表,但在外觀、風味與料理應用上,其實有不少細微差異。

🌿 外觀與品種

綠竹筍屬於人工栽培的綠竹嫩筍,外殼呈現淡綠至淺黃,表面光滑無毛,筍形短胖、彎曲可愛,是市面上最常見、最具人氣的品種。

烏殼綠竹筍則是綠竹的近緣野生變種或特定品系,筍殼顏色較深,多呈墨綠甚至帶灰黑色,並帶有細絨毛,外觀較粗獷,通常由中南部山區農民栽種或半野生採集。

🗓 產季與產地

兩者產季相同,皆為每年 5 月至 10 月,以 6~7 月最為盛產。

綠竹筍主要產於新北、桃園、台北、新竹地區。

烏殼綠竹筍主要產地為嘉義大林、雲林斗南

🍽 風味與口感

綠竹筍纖維細嫩、甜度高,入口清脆、汁多,無苦味,是大眾接受度極高的品種。

烏殼綠竹筍則以筍味更濃、口感更脆彈著稱,帶有一種野性的香氣與微微甘味,料理後更能突顯「筍香」。

💪 營養比較

| 成分 | 綠竹筍 | 烏殼綠竹筍 |

|---|---|---|

| 熱量 | 極低(約20~30 kcal/100g) | 同樣低熱量 |

| 纖維含量 | 豐富,適合促進腸道蠕動 | 更高,口感脆且耐煮 |

| 礦物質 | 富含鉀、磷,有助利尿與代謝 | 鐵與鎂含量略高,有助抗疲勞與補血 |

| 維生素B群 | 有助代謝與穩定神經系統 | 略高,尤其適合在炎熱季節補充體力 |

| 中醫觀點 | 性寒,清熱利濕、生津止渴 | 性涼,亦具排濕、去水腫、清腸之效 |

👩🍳 適合料理

綠竹筍適合做涼拌、煮湯(如雞湯、排骨湯)、炒肉絲等日常家常菜,強調清爽、甜口感。

烏殼綠竹筍則非常適合搭配重口味料理,如滷肉、紅燒、或是鍋物涮煮,特別能吸附湯汁與醬香,是喜歡「筍味」者的心頭好。

📌 綠竹筍常見問題 QA|

關鍵資訊一次看懂

綠竹筍要煮多久才會熟?

竹筍雖然清甜可口,但處理得當才能吃得安心、煮得出筍子的天然香氣。正確的煮法不僅能保留筍香與鮮甜,也能降低天然物質中的氰化物殘留風險,讓你吃得更安心。

建議在料理前,先依以下步驟處理:

👉 第一步:去殼與清洗

將綠竹筍的外殼完全剝除,並將綠竹筍身洗淨,避免殘留泥沙或雜質。

👉 第二步:冷水下鍋

將處理乾淨的綠竹筍放入冷水鍋中,用中火煮至水滾。

👉 第三步:小火續煮

水滾後轉小火,續煮約 20~25 分鐘。這段時間能確保綠竹筍中心也熟透,並使苦味與草酸釋出。

👉 第四步:悶煮保甜

關火後不急著掀蓋,讓綠竹筍在鍋中悶至稍涼,這樣能避免甜味流失,並進一步降低綠竹筍中微量天然氰化物的潛在風險。

如何增加綠竹筍的甜度?

台灣盛產綠竹筍,不只是因為天氣熱,更是因為擁有一套獨到又成熟的栽培技術。農民們在經驗累積與科學管理中,掌握了提升綠竹筍甜度的關鍵:陽光、土壤、肥料與節氣的完美配合。

一般來說,綠竹筍的甜度高低,與產地的日照強度、雨水量與施肥方式密切相關。陽光充足、雨水少的環境能減少綠竹筍體含水量,讓甜味更加集中;而在產綠竹筍期間,施用有機質肥料搭配高鉀配方,更能刺激綠竹筍肉中的天然糖分生成,使綠竹筍身脆中帶甜、入口回甘。

此外,台灣各地的土壤條件本身就富有多樣性與優勢,像是新北、桃園、新竹等地的山坡地多為通氣性良好的砂質壤土,讓竹根深扎、排水良好,有利綠竹筍體的健康生長。不同土壤對肥分的需求也各異,因而「適地適種、精準施肥」成為農民管理綠竹筍品質的重要一環。

也就是說,一根根清甜的綠竹筍,不只是天生麗質,更是來自土地、人力與經驗共同淬煉出的成果。每一口的甜脆,背後藏著對節氣的掌握與對土地的理解。

竹筍中毒怎麼辦?

你知道嗎?新鮮竹筍其實與木薯一樣,天然含有一種稱為「氰甙」(Cyanogenic glycosides) 的毒性物質。這類成分在體內代謝後,可能釋放出氰化氫(HCN),若處理不當或誤食未煮熟的竹筍,可能引發食物中毒。

☠️ 中毒症狀包括:

噁心、嘔吐

頭暈、頭痛

呼吸急促、意識模糊

嚴重時甚至可能出現抽搐、昏迷等反應

「含氰甙的植物應切成小塊,浸泡在水中,並以沸水徹底烹煮後方可安全食用。民眾切勿進食未經充分加熱的竹筍,尤其是兒童、長者及身體欠佳者更須提高警覺。」

若誤食竹筍後出現不適,應立即就醫,及早接受專業診治。

看完這篇文章,是否對「綠竹筍」有了更深入的認識?是不是也勾起了你想大口品嚐的衝動呢?其實,想吃不必麻煩自己動手料理——不如直接來一趟 東街日本料理!

我們的綠竹筍,就像每日新鮮採購的海味一樣,堅持實地採購、當令現煮,讓每一口都吃得到大地的清甜與廚師的用心。從產地到餐桌,我們把17年的堅持與熱情,通通藏進這道簡單卻不平凡的滋味裡。

來東街,吃出鮮美,也吃出笑容。