竹莢魚,又稱巴攏、瓜仔魚、竹筴魚,是台灣常見的經濟性魚種之一,無論是市場價格、營養價值或料理方式,都深受消費者喜愛。本文將帶你深入了解竹莢魚的各項資訊,包括其生態習性、養殖方式、產季差異、價格走勢以及美味食譜,讓你對這種魚類有全方位的掌握。

竹莢魚

竹莢魚(學名:Decapterus spp.)屬於鰺(ㄙㄠ)科,是一種中小型的遠洋洄游性魚類。牠們體型修長、側扁,體長通常介於 15 至 30 公分之間。外觀呈銀白色,背部略帶藍綠色,行動迅速、成群游動,是台灣近海漁業中極具經濟價值的重要魚種之一。

在台灣東部、西部沿海及外島海域均可捕獲竹莢魚,全年皆有產出,尤其在秋冬季為主要漁期。因其數量穩定、肉質細緻,廣泛應用於乾煎、酥炸、醃漬與一夜干等多樣料理中。

竹莢魚歷史起源

在日本古代的漁村,人們靠著簡單的小舟與手織漁網,在平靜的海面上謀生。那是奈良時代的日本,還沒有冷藏技術,漁獲是否新鮮,全靠經驗與時機。

某天,一位老漁夫在伊豆外海捕到一群銀亮小魚。他把魚帶回村裡,妻子將它灑鹽烤熟,當魚香飄滿屋內,鄰人聞香而至。眾人吃了一口,驚呼:「這魚的味道真好!」於是他們稱它為「あじ(味)」,意思是「味道好的魚」。這,就是今日「アジ(鯵)」一字的來源。

到了平安時代,竹莢魚便被記入了《和名類聚抄》這本古代辭典,是最早出現在日本文獻中的海魚之一。當時,它並非貴族的餐桌魚,而是庶民的主食魚類,乾製、醃漬、炙烤,是農漁村重要的蛋白來源。

隨著時代演進,竹莢魚在江戶時代成為市場漁業的主力品種,也是壽司文化崛起的重要角色。人們開始將其做成「しめ鯵」(醋漬竹莢魚),保存時間延長,同時發展出今日的「一夜干」工法。而到了現代,日本部分地區如靜岡縣、長崎縣、愛媛縣,已建立起近海網箱養殖竹莢魚的技術體系,供應「活魚市場」,成為融合傳統與現代技術的象徵。

順帶一提!從「竹筴」到「竹莢」文化

「竹莢魚」一名源自漢字「竹莢魚」的通俗化寫法。

- 「筴」字古義為夾、穿插之意,日文漢字亦寫作「竹莢魚(アジ)」。

- 台灣地區則多音轉為「竹莢魚」,「莢」字意同容器、包裹,亦有「魚身如豆莢般細長」之形象。

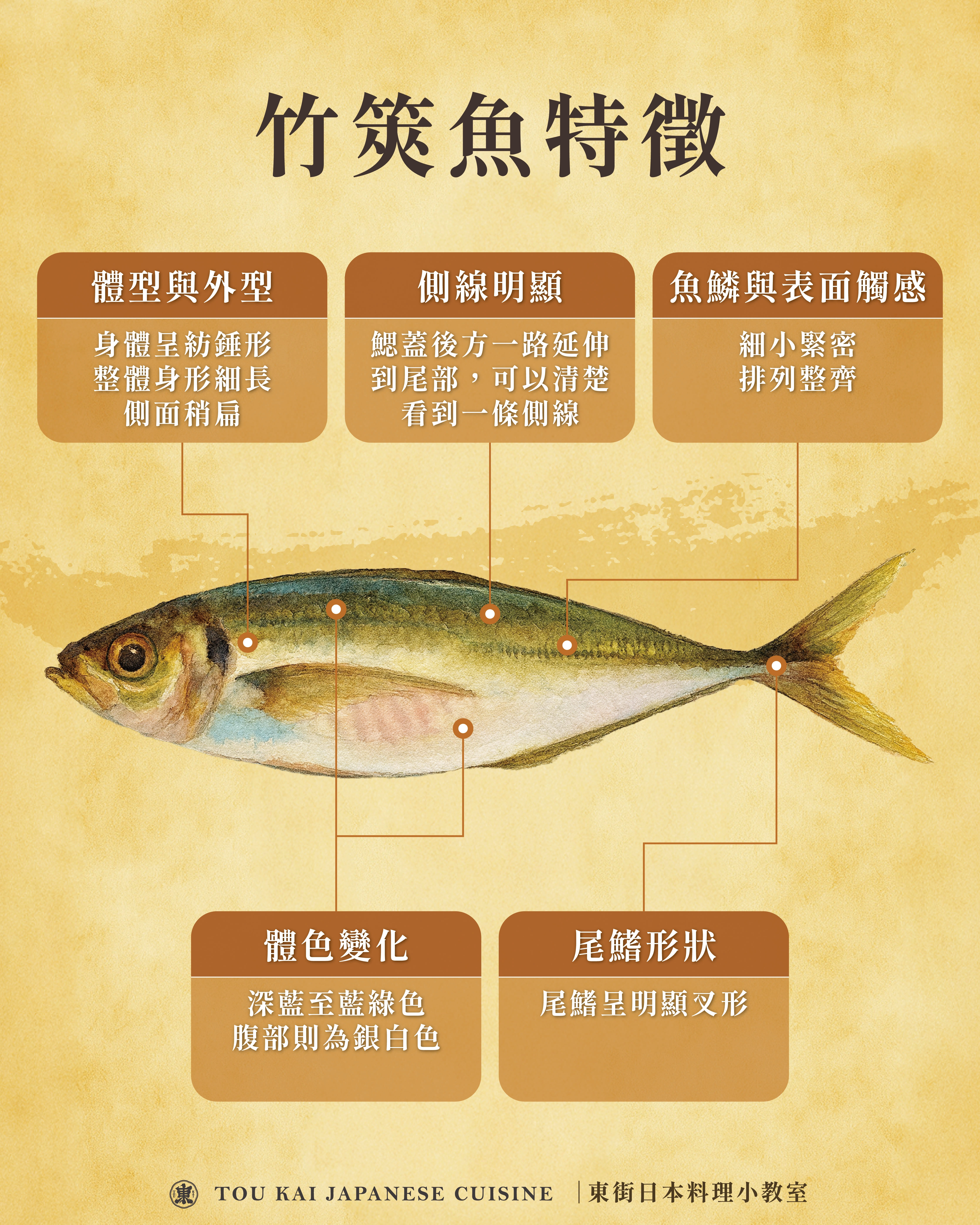

竹莢魚特徵

竹莢魚是一種體型修長、外型流線的中小型魚類,其身體構造與色澤特徵,讓牠在市場或海上觀察時容易辨認。以下是幾項關鍵特徵:

1. 體型與外型

竹莢魚的身體呈紡錘形,也就是中段圓潤、兩端尖細,這種結構有助於牠們在水中快速移動。整體身形細長,側面稍扁,與某些體型高圓的鰺類有明顯區別。

2. 側線明顯

沿著竹莢魚的體側,從鰓蓋後方一路延伸到尾部,可以清楚看到一條側線。這條線下方排列有小骨板(稜鱗),功能是感知水壓與周圍環境變化,有助於魚群在洄游時保持隊形與方向。

東街小教室👨🎓:稜鱗是什麼?

稜鱗(亦稱「棱鱗」)是一種特化的魚鱗構造,多數呈現骨質化、堅硬突起的形態,分布於魚體特定部位。這些鱗片通常具備鋸齒狀或尖銳稜線,在視覺與觸感上都與一般鱗片明顯不同,具有保護、防禦或流體控制功能。

3. 魚鱗與表面觸感

竹莢魚的鱗片細小緊密、排列整齊,摸起來相當光滑。與一些魚種(如秋刀魚、鯖魚)的明顯鱗片不同,竹莢魚的鱗片不易脫落,這也使得牠在處理或料理時較為方便。

4. 體色變化

牠的背部通常呈現深藍至藍綠色,在陽光或燈光下會反射出類似金屬的光澤,非常有辨識度;而腹部則為銀白色,這種上下兩種色澤的搭配,是典型的「反蔽色」,有助於牠在海中隱蔽掠食或防止被捕。

5. 尾鰭形狀

竹莢魚的尾鰭呈明顯叉形(深分岔),宛如燕尾,這種形狀可提升游泳速度與靈活性,是高速洄游魚類常見的特徵之一。

6. 尾柄小骨板(辨識關鍵)

在尾鰭與身體交接的部位,也就是尾柄兩側,會看到一列小而堅硬的骨板,這些骨板通常排列成稜狀,稱為「稜鱗」。這是辨識竹莢魚最可靠的依據之一。與牠外型類似的魚,如秋刀魚、白帶魚等,則沒有這樣的骨板。

竹莢魚生態習性

竹莢魚是一種中小型洄游性魚類,屬於鰺科竹莢魚屬(Decapterus spp.),廣泛分布於西太平洋與印度洋地區,特別常見於台灣周邊海域、南中國海、東南亞沿海等溫暖水域。

✅ 棲息環境

竹莢魚多棲息於沿岸中層至外海水域,從淺海到水深0~2075公尺處皆有分布,特別偏好水質清澈、含氧量高、流速適中的海域。

牠們通常出現在中上層水域,尤其是在日出與傍晚時段,活動力較強,常靠近表層覓食。

🐟 洄游習性

竹莢魚具有季節性洄游行為,會根據海水溫度、洋流、水團與食物分布進行移動。在台灣,牠們常於每年秋冬季節大量聚集於沿海,是主要漁獲季節。

不同品種的竹莢魚洄游距離有所不同,有些近海型種類僅於沿岸移動,有些則屬於遠洋型洄游魚類,可穿越大片海域。

🍽 捕食與食性

竹莢魚為肉食性魚類,主要以浮游動物、小型甲殼類(如橈足類、糠蝦)以及小型魚苗為食。牠們喜歡在清晨與黃昏時分集體覓食,行動迅速,常以魚群形式高速穿梭水中捕捉獵物。

這種群游、同步性強的捕食行為,也使得牠們易被漁網捕撈。

🐣 繁殖特性

竹莢魚為卵生魚類,在特定季節(通常為水溫較高的春夏季節)進行產卵。雌魚一次可產下數萬顆浮性卵,卵與幼魚會隨洋流漂浮,成長快速,數月內即可進入成熟階段。

高繁殖力與快速成長是竹莢魚成為穩定漁業資源的重要因素之一。

東街小教室👨🎓:竹莢魚強烈的群聚行為

竹莢魚具強烈的群聚性,習慣形成密集魚群共同游動,這種集體行為可降低被掠食的風險,也利於尋找食物。不過,正因這種行為,使牠們易被圍網、流刺網、燈光誘網等漁具大量捕撈。

竹莢魚能人工養殖嗎?

儘管竹莢魚在市場上流通量大,且為台灣重要的經濟魚種之一,但目前台灣尚未成功進行大規模的人工養殖,市面上的竹莢魚仍以野生捕撈為主要來源。原因包括牠們洄游性強、群聚行為明顯,以及繁殖控制與飼養技術尚未成熟。

不過,在日本與東南亞地區,已有多項人工養殖的研究與試驗逐步展開,特別是在日本靜岡縣的駿河灣,更以養殖的「活竹莢魚」聞名。這些竹莢魚飼養於水質清澈、洋流湍急的近海網箱中,魚群在類似自然海況的條件下成長,因此肉質更加緊實有彈性,風味鮮美,深受當地市場與高端料理店青睞。

日本的活魚物流技術發達,也讓「活竹莢魚」成為高級海鮮市場中的特色產品,常見於壽司店、居酒屋以及高檔海鮮料理中,用於刺身、鹽烤、一夜干等料理方式,強調其新鮮與質感。

竹莢魚的產季介紹

竹莢魚屬於洄游性魚類,其出現與漁獲量受到水溫、洋流、季節性風向與生態週期的影響,因此在不同地區會有明顯的漁汛期。在台灣,竹莢魚主要分布於西部沿海、東部海域及澎湖、金門等外島海域,每年都有固定的捕撈旺季。

🐟 台灣野生竹莢魚的主要產季:

漁期時間:每年約從 5月延續至10月,其中夏秋兩季(6~9月)為高峰期。

盛產原因:此時海水溫度穩定、浮游生物豐富,竹莢魚大量洄游至近岸水域覓食與生長。

捕撈方式:主要以流刺網、定置網、圍網與燈火誘集法等方式進行捕撈,常成群出現,便於大規模漁獲。

🌍 地區差異:

西部沿海:因水溫較高、海域較淺,產量穩定,為本地最大漁區。

東部海域:地形深峻、水流複雜,魚體通常較壯碩,風味也更受市場歡迎。

澎湖、金門等外島:亦為傳統竹莢魚漁場,特別是在夏季魚群靠近時漁獲豐富。

🔎 小知識補充:

- 成熟的竹莢魚通常在夏季交配、產卵,此時魚體脂肪含量高、肉質肥美,也因此是漁民與消費者最偏好的季節。

- 漁民會根據海流與月相變化掌握魚群移動節奏,調整捕撈時間與方式。

竹莢魚價錢分析:平民美味的代表

竹莢魚一直以來都是台灣家庭餐桌上的常見魚種,以其親民的價格、多樣的料理方式與穩定的供應,成為廣受消費者喜愛的平價海魚代表。

根據 2025 年台灣各大魚市場的統計資料顯示:

產季價格:每年夏秋間為主要漁汛期,供應量大,每公斤價格約為 NT$100~200,價格親民,適合大量採購或餐飲使用。

非產季價格:隨著漁獲量減少與氣候變化影響,每公斤價格可上漲至 NT$100~150,但仍屬海魚中較平價的選擇。

加工商品價格:如市面上常見的冷凍竹莢魚、一夜干等加工品,依包裝重量與處理方式不同,每包價格大約落在 NT$120~200 之間。

📊 竹莢魚價錢分析表

| 類別 | 時間範圍 | 每公斤價格(NT$) | 備註說明 |

|---|---|---|---|

| 🔹 產季價格 | 6月~9月 | 100~200元 | 漁獲量大、供應充足,價格平穩、經濟實惠 |

| 🔹 非產季價格 | 11月~翌年4月 | 133~250 元 | 供應量減少、氣候影響,價格明顯上升 |

| 🔸 加工商品價格 | 全年 | 200~333 元/包 | 一夜干、冷凍整魚等,價格依重量與品牌有所不同 |

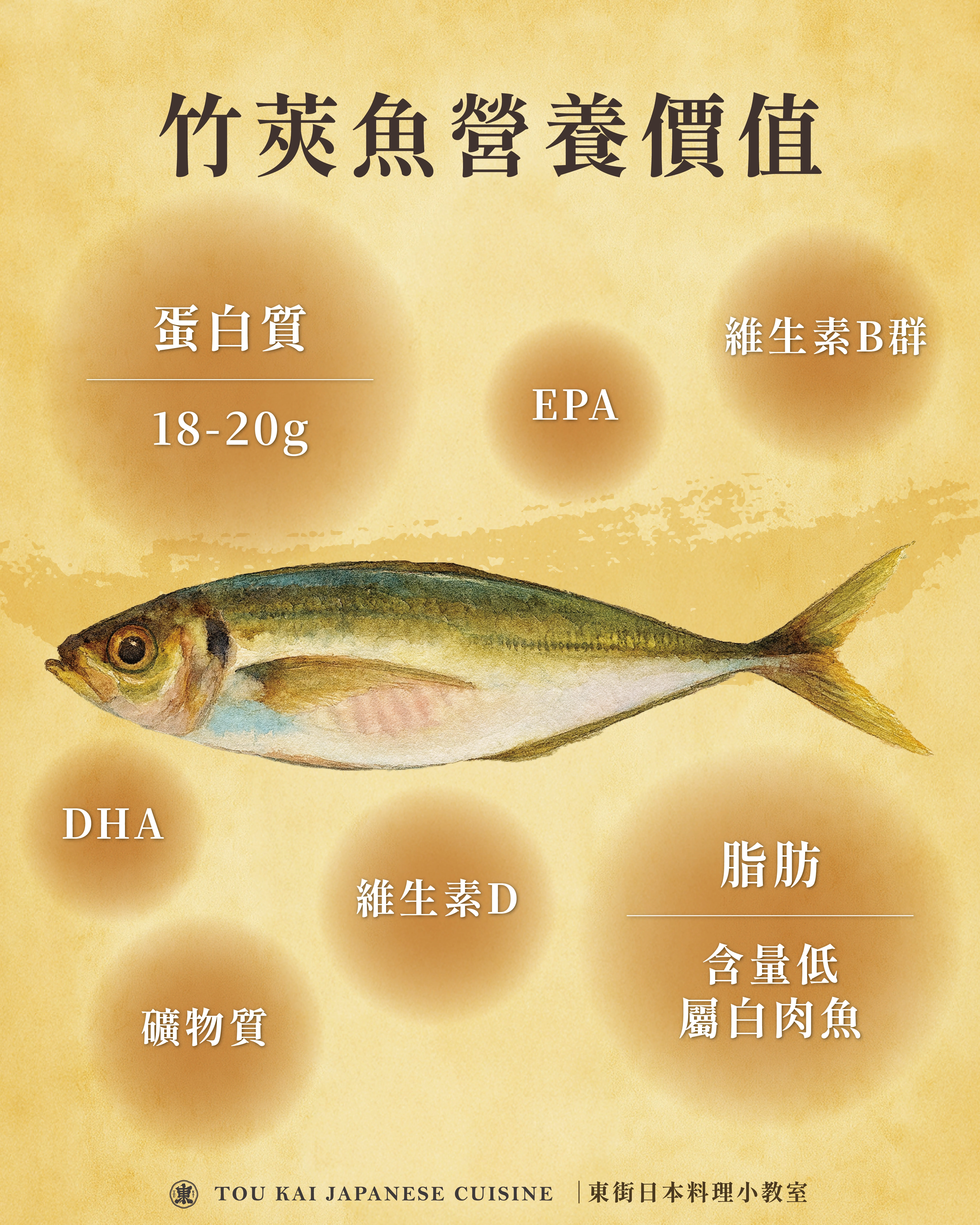

🐟 竹莢魚的營養價值:小魚大能量

竹莢魚不僅價格親民,營養價值也相當出色,是家庭日常攝取海魚蛋白的優質來源之一。牠屬於高蛋白、低脂肪、富含Omega-3脂肪酸的白肉魚種,不論是成長中的兒童、養生長輩,或健身減脂族群,皆適合食用。

📋 竹莢魚主要營養成分

| 營養項目 | 含量與特點 | 健康效益 |

|---|---|---|

| 蛋白質 | 約 18~20g | 幫助肌肉生長、修復細胞,提升飽足感 |

| 脂肪 | 含量低,屬白肉魚 | 適合低脂飲食與控制體重需求 |

| EPA/DHA | 豐富的Omega-3脂肪酸 | 促進心血管健康、腦部與視力發育 |

| 維生素D | 含量適中 | 幫助鈣吸收、強化骨骼 |

| 維生素B群 | 包含B12、B6等 | 促進能量代謝、維持神經與免疫功能 |

| 礦物質 | 鈣、磷、鐵等 | 支持骨骼與牙齒健康、維持電解質平衡 |

- 竹莢魚營養全面、脂肪低、負擔少,是典型的「CP值高的營養魚種」。

- 適合用於日常家庭餐、學校營養午餐、長者膳食設計等各種健康飲食場景。

- 經過簡單料理(如煎、蒸、烤)即可保留其營養與風味。

🍽️ 竹莢魚料理推薦:簡單又美味

竹莢魚不僅營養豐富,刺少、肉多、價格實惠,更因其細緻的肉質與天然鮮味,成為各種家庭與餐廳料理的熱門魚種。以下為幾種常見且廣受喜愛的料理方式:

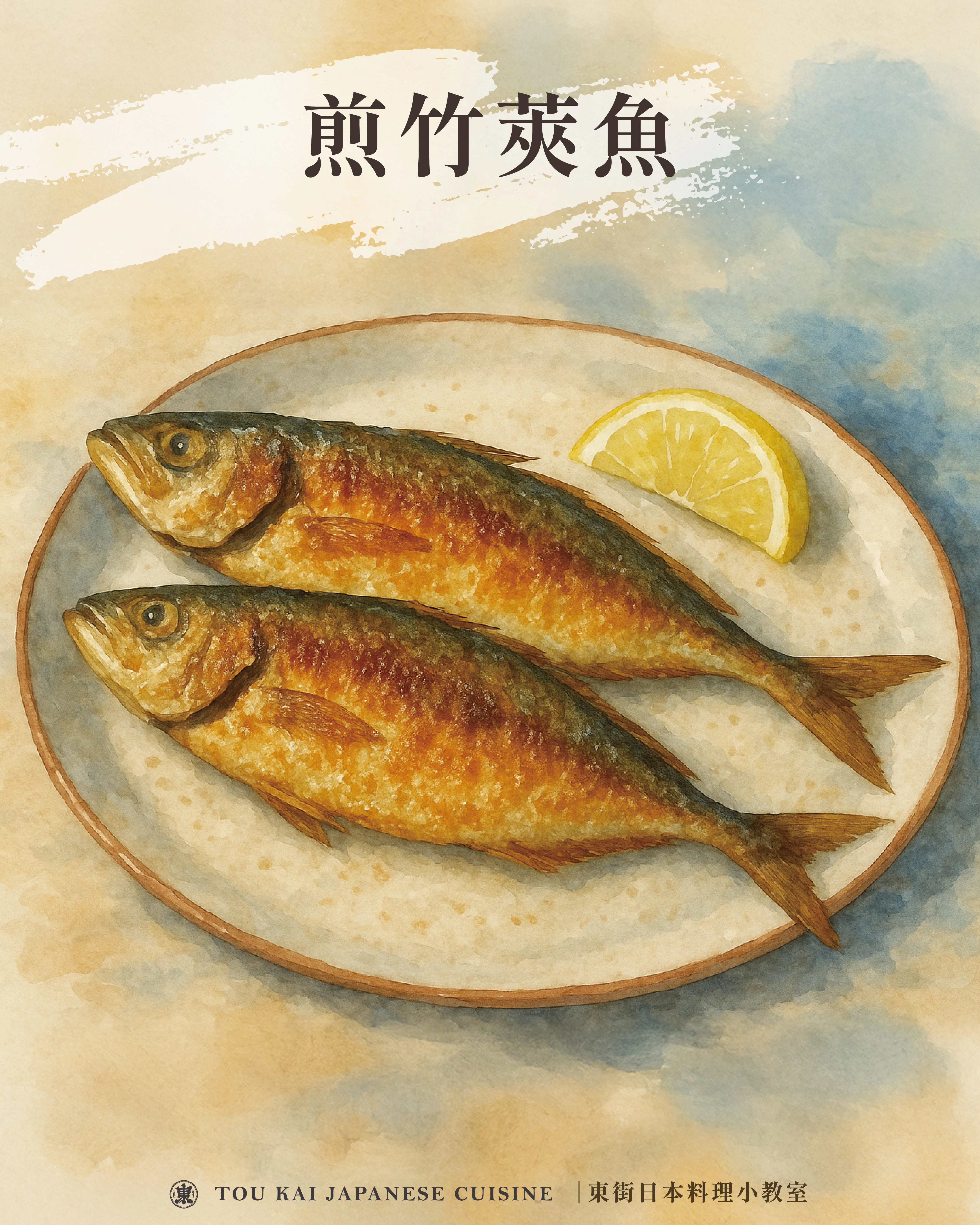

🔸 煎竹莢魚

將竹莢魚清洗乾淨,灑上適量食鹽後以中火乾煎,讓魚皮煎至金黃酥脆、內裡鮮嫩,是一道操作簡單、風味出眾的家常料理。

步驟:

- 竹莢魚洗淨,擦乾表面水分(可用紙巾吸乾)。

- 雙面均勻灑上細鹽,靜置約 10 分鐘入味。

- 平底鍋倒入少許油,預熱後以中小火放入竹莢魚。

- 先煎魚皮面約 3 分鐘,煎至金黃酥脆。

- 翻面續煎約 2~3 分鐘至熟透即可。

💡小提示:不翻動太頻繁,可防止魚皮破裂。

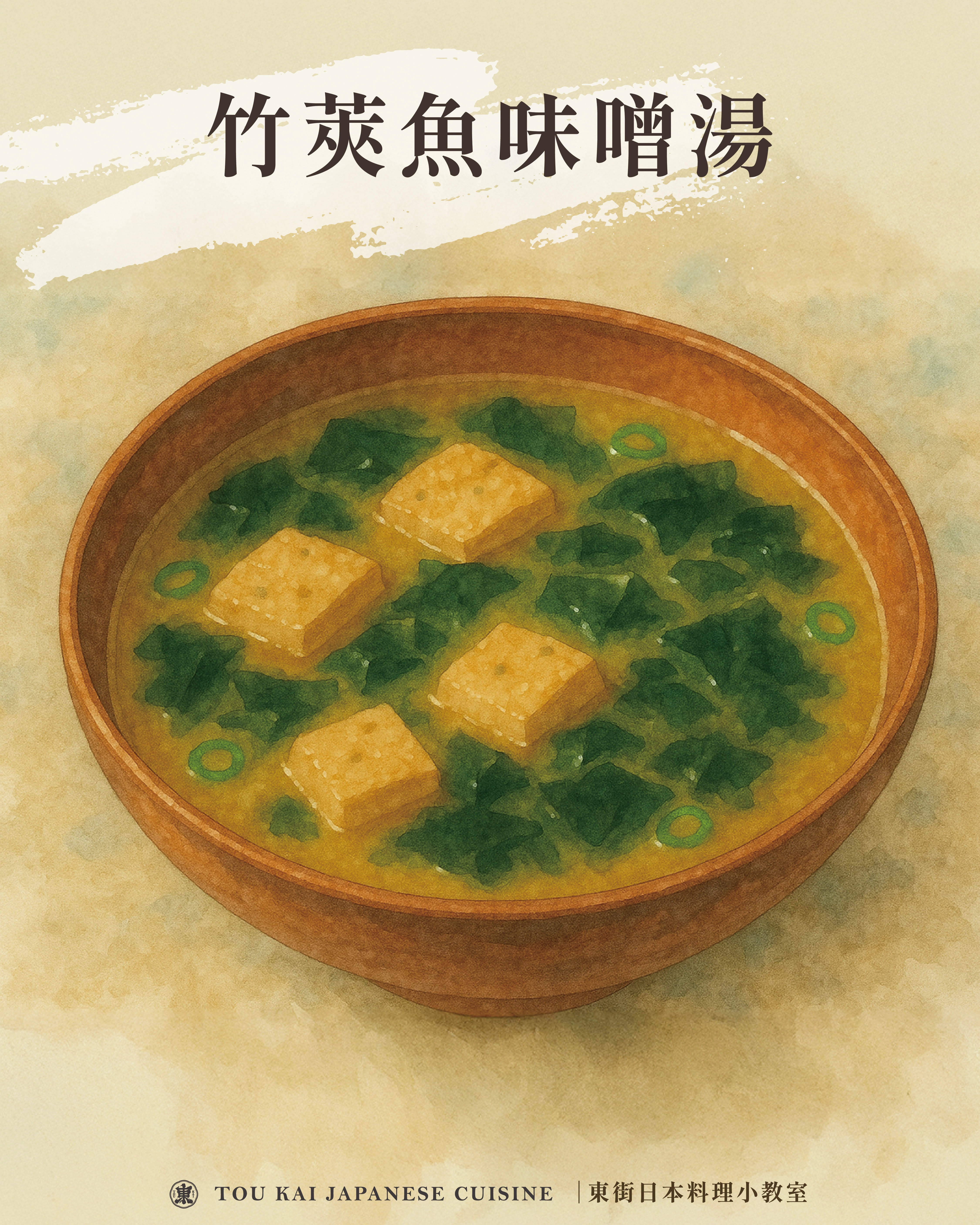

🔸 竹莢魚味噌湯

可將竹莢魚切段,搭配味噌、豆腐、白蘿蔔、蔥段等熬煮,湯頭甘甜、營養豐富,是一道暖胃又滋補的湯品。

步驟:

- 魚段稍微川燙去腥後撈起備用。

- 湯鍋中倒入高湯,加入白蘿蔔片煮滾。

- 放入魚段與豆腐,小火煮約 5~8 分鐘。

- 關小火,用濾網溶解味噌加入湯中(勿大火滾煮)。

- 撒上蔥段,即可上桌。

💡小提示:也可加入海帶芽或金針菇增添風味。

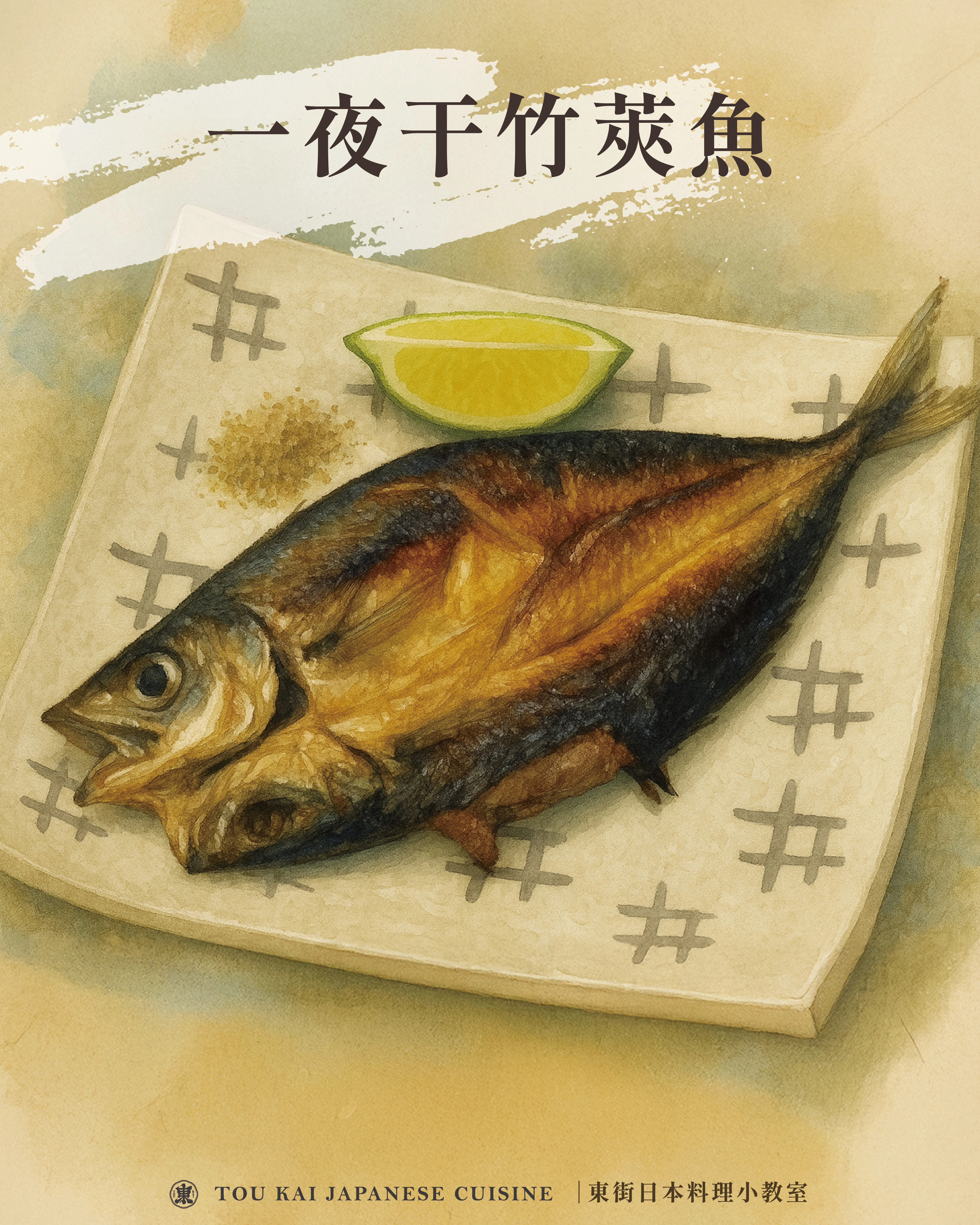

🔸 一夜干竹莢魚

源自日式料理的作法,將處理過的竹莢魚以鹽水醃漬後風乾,製成一夜干。煎烤後魚香濃郁、油脂均衡,非常適合下酒或佐飯。

作法步驟:

- 將竹莢魚剖半、清洗乾淨,擦乾水分。

- 準備鹽水(500ml 水 + 1 小匙鹽),將魚浸泡約 30 分鐘。

- 取出後擦乾或風乾,放於陰涼通風處晾約 6~12 小時(也可用冰箱冷藏風乾法)。

- 煎或烤至雙面金黃即可享用。

💡小提示:冷藏風乾可將魚放在網架上,用保鮮膜覆蓋避免沾味。

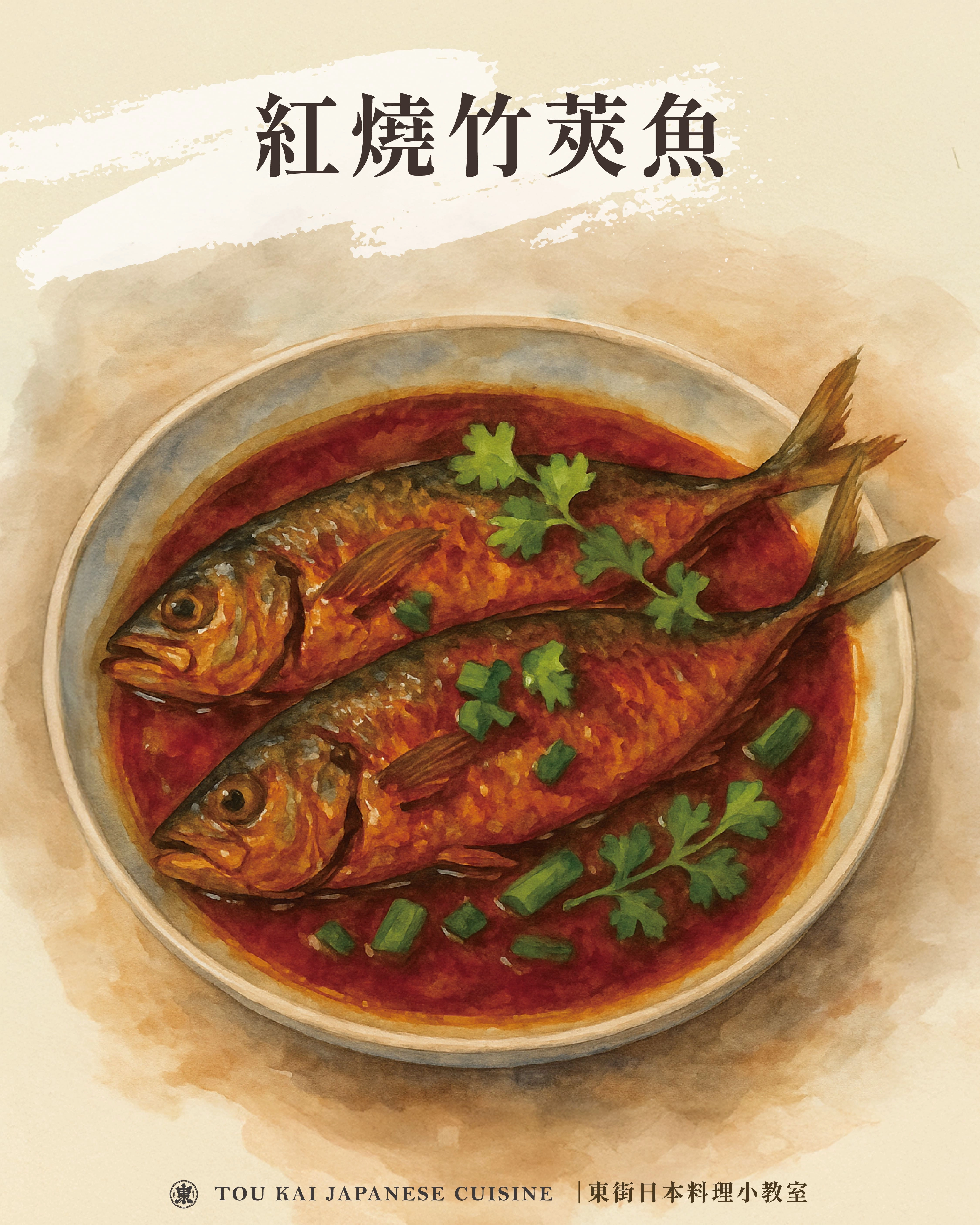

🔸 紅燒竹莢魚

以醬油、蒜頭、薑片與辣椒慢火燜煮,魚肉充分吸附醬汁,鹹香入味、下飯一流,是傳統台式餐桌常見的經典作法。

步驟:

- 魚去鱗與內臟,洗淨後稍微擦乾。

- 熱鍋下油,將竹莢魚雙面略煎至定型。

- 加入蒜頭、薑片爆香,再倒入醬油、米酒、糖、水與辣椒。

- 蓋鍋小火燜煮 8~10 分鐘,湯汁略收即可。

💡小提示:最後可加些蔥段或九層塔提香。

破解迷思

和竹莢魚相似的到底誰是誰?

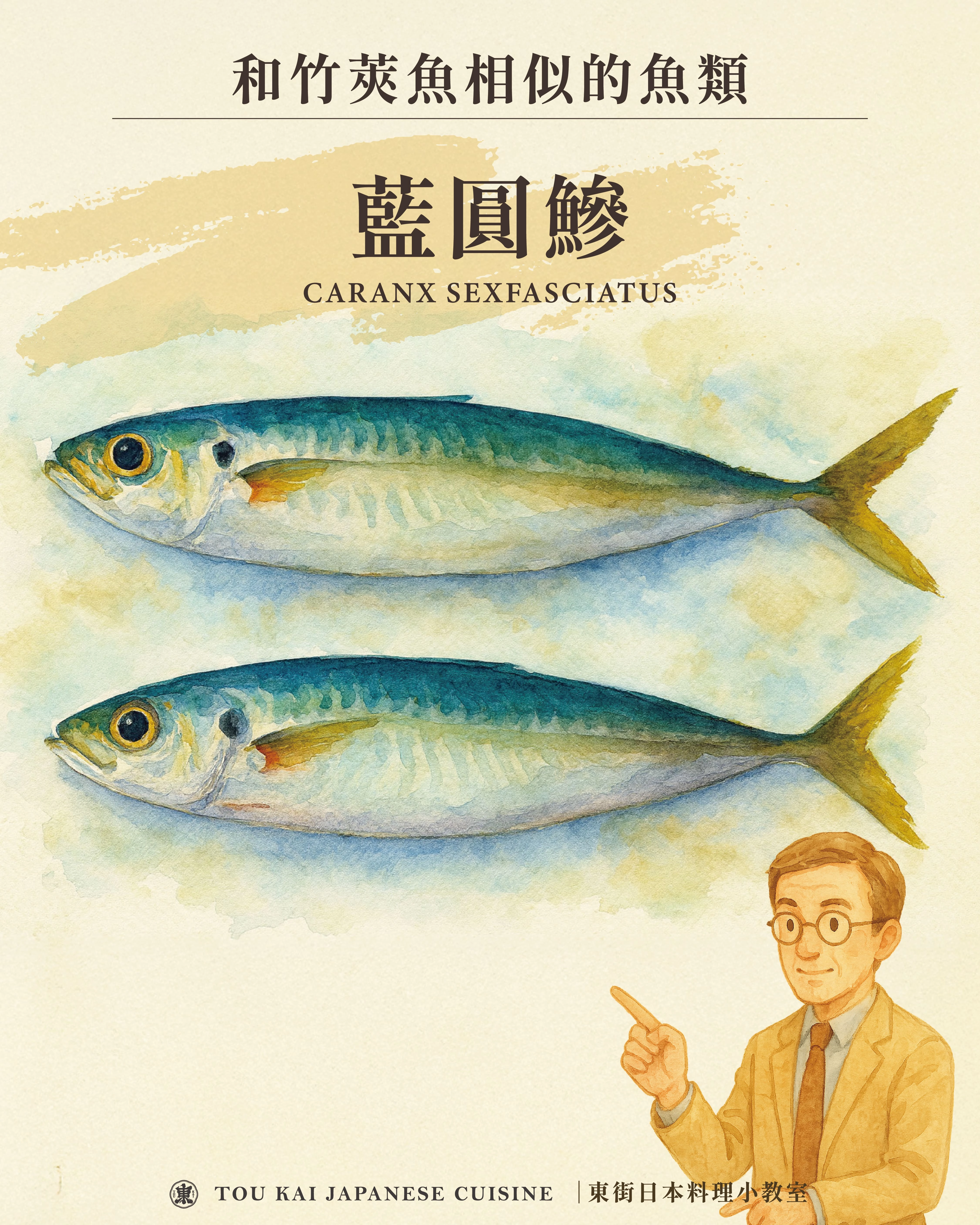

🔵藍圓鰺(Caranx sexfasciatus)

藍圓鰺又稱四破魚,體型厚實,背部隆起,外型呈橢圓形,是鰺科魚類中體態較為壯碩的一種。魚體整體呈青藍至金屬藍色,腹部銀白,最具辨識度的特徵是尾鰭呈明顯的深藍色,有時可見六條模糊的橫紋,特別在幼魚時期更為明顯。藍圓鰺主要分布於台灣東部與南部的外海,常見於潮流交會處及珊瑚礁附近的水域。其肉質結實、脂肪含量低,適合清蒸、香煎,或作為生魚片食用,料理時建議選用新鮮個體以避免產生腥味。

東街小教室👨🎓:為什麼叫四破魚?!

四破魚名稱的由來有兩種說法:一是因為魚煮熟後容易自然裂成四塊,因此被稱為「四破」;另一種說法則來自閩南語,「撕破」在台語中發音類似「四破」,因魚肉容易腐爛、鬆散,久而久之就以音譯成現在的名稱。

竹莢魚 vs 藍圓鰺對比表格

| 比較項目 | 竹莢魚 (Decapterus spp.) | 藍圓鰺 (Caranx sexfasciatus) |

|---|---|---|

| 體型外觀 | 細長紡錘形,尾柄明顯,有稜鱗小骨板 | 體型厚實、背高,整體呈橢圓狀 |

| 體色特徵 | 背藍綠、腹銀白,具金屬光澤 | 青藍至藍紫色,尾鰭深藍,有金屬光澤 |

| 辨識重點 | 尾部稜鱗清晰、體型修長 | 體壯厚,尾鰭鮮藍,幼魚有六條橫紋 |

| 分布 | 全台沿岸與外島海域皆常見 | 東部、南部外海與珊瑚礁區域常見 |

| 食用品質 | 肉質緊實細嫩,適合煎、烤、味噌湯 | 肉厚但脂肪少,適合清蒸、生魚片 |

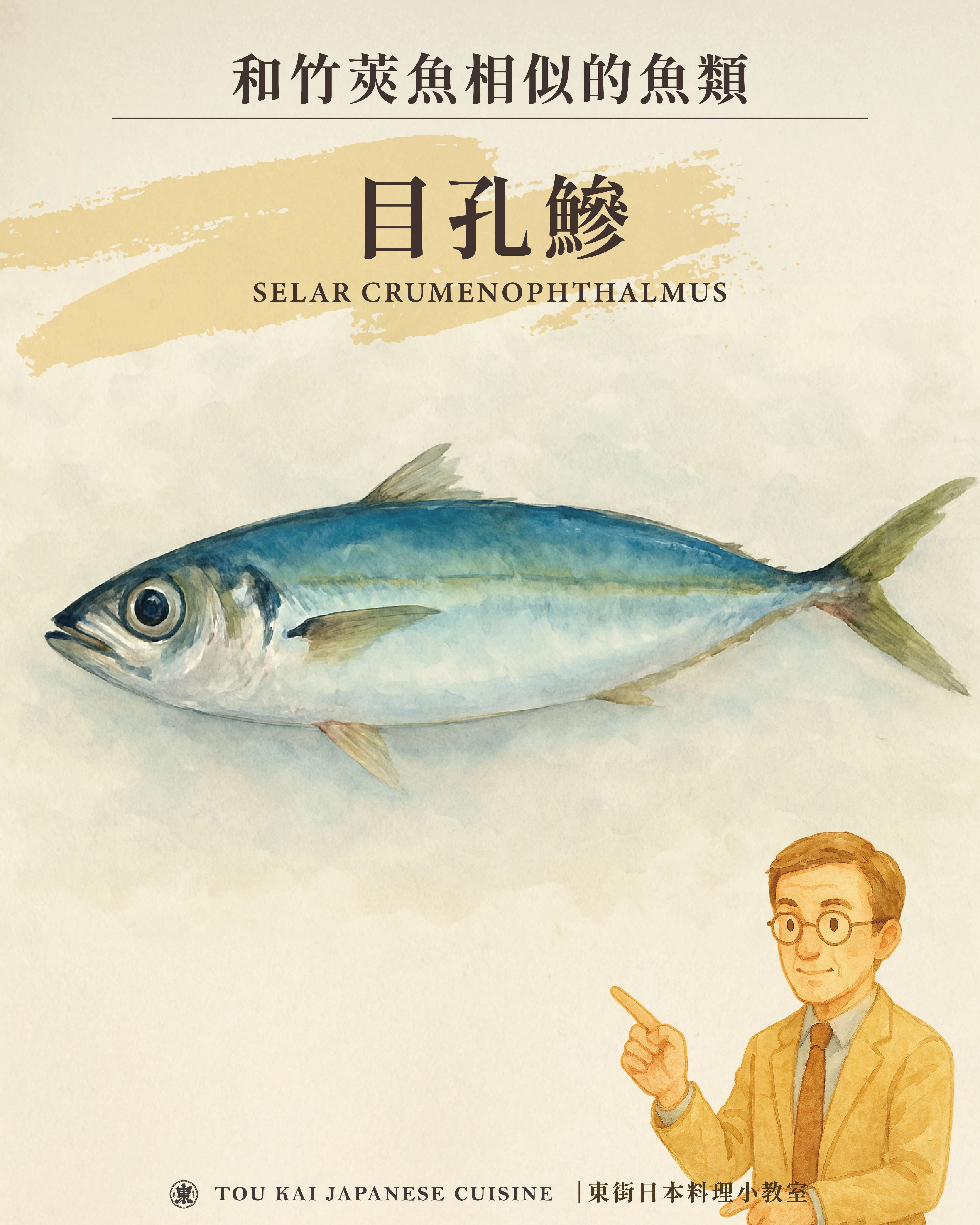

👁️目孔鰺(Selar crumenophthalmus)

目孔鰺的體型較短而略呈橢圓形,側扁、體高明顯,最大特徵是眼睛特別大,幾乎佔據整個頭部的三分之一,並在眼下可見一條明顯的凹溝,稱為「目孔」,是辨識此魚最直接的線索。魚體呈銀白色,背部略帶青綠或灰藍色光澤。目孔鰺廣泛分布於台灣西部與南部沿岸,也常見於澎湖等外島港區。其肉質柔嫩,適合乾煎、油炸或製作魚排,是市場與熱炒店中常見的平價漁獲。

竹莢魚 vs 目孔鰺對比表格

| 比較項目 | 竹莢魚(Decapterus spp.) | 目孔鰺 (Selar crumenophthalmus) |

|---|---|---|

| 體型外觀 | 細長紡錘形,尾柄窄,有骨板稜鱗 | 體圓短而側扁,眼睛比例大 |

| 體色特徵 | 背藍綠、腹銀白,有金屬感 | 銀白略灰,背部青綠,眼下有凹溝(目孔) |

| 辨識重點 | 尾稜鱗明顯,體型細長 | 特大眼睛+眼下溝槽,頭部寬圓 |

| 分布 | 全台近海普遍分布 | 西部、南部、澎湖漁港與港區常見 |

| 食用品質 | 肉細緻、風味佳,適合一夜干或味噌湯 | 肉質柔軟,適合乾煎、炸魚排 |

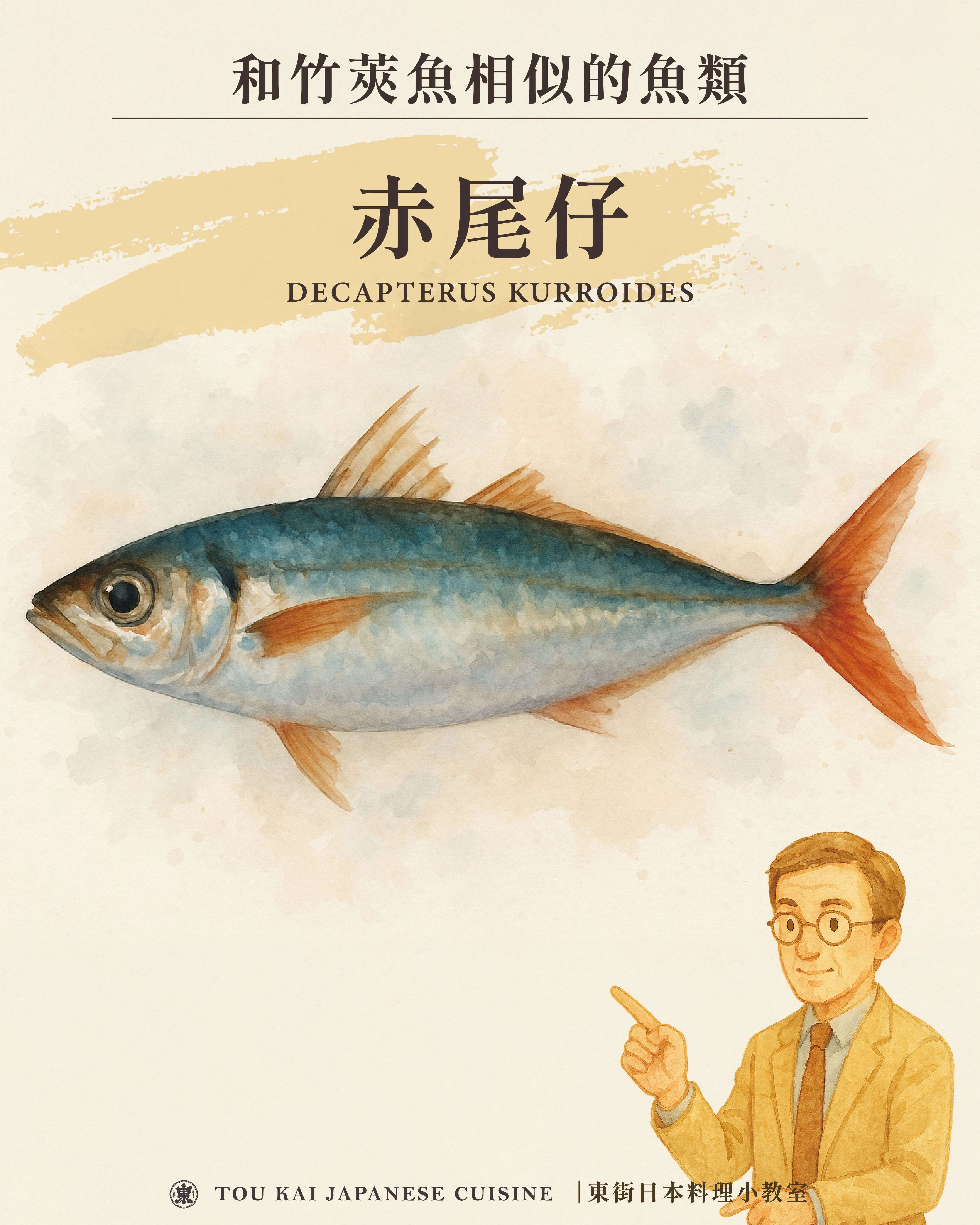

⚪赤尾仔(Decapterus kurroides)

赤尾仔與竹莢魚外型極為相似,體型細長、呈紡錘形,尾柄細窄,是鰺科中體型較小巧的成員之一。魚體表面為銀灰色,背部泛藍,最大辨識特徵是尾鰭帶有淡紅色調,故有「赤尾仔」之稱。此魚分布於台灣南部、東部及外島近海,常與竹莢魚混群洄游。其肉質細嫩,口感溫和,不如竹莢魚油脂豐富,但處理方便,適合乾煎、油炸或製作魚酥,是日常經濟型食材之一。

竹莢魚 vs 赤尾仔對比表格

| 比較項目 | 竹莢魚 (Decapterus spp.) | 赤尾仔 (Decapterus kurroides) |

|---|---|---|

| 體型外觀 | 細長、紡錘形,尾柄稜鱗明顯 | 細長體型,略瘦小,與竹莢魚相似 |

| 體色特徵 | 背藍綠、腹銀白,具金屬光澤 | 銀灰泛藍,尾鰭帶淡紅(赤色) |

| 辨識重點 | 體型較厚、尾稜鱗整齊清晰 | 體型較瘦小,尾鰭顏色偏白或帶赤,魚體更柔細 |

| 分布 | 全台近海常見 | 台灣南部、東部與外島沿岸海域常見 |

| 食用品質 | 肉細緻適中,適合日常料理 | 肉質溫和、味淡,適合油炸、魚酥或乾煎 |

📌 竹莢魚搜尋Top常見問題 |關鍵資訊一次看懂

1.竹莢魚是四破魚嗎?

「四破魚」多指的是藍圓鰺(Decapterus maruadsi),因煮熟後魚身易裂成四半而得名;而竹莢魚一般指真鰺(Trachurus japonicus)。兩者都屬鰺科但不同魚種。

2.竹莢魚有鱗嗎?

竹莢魚的鱗片細小,常於捕撈過程中脫落,所以有時看起來無鱗。但其尾柄部仍有一排明顯凸起的硬鱗(稜鱗)。

3.竹莢魚跟鯖魚一樣嗎?

竹莢魚屬鰺科的真鰺,鯖魚則屬鯖科。雖外型有點相似,但分類、味道和常見料理方式皆不同。

4.四破魚要殺嗎?

四破魚即藍圓鰺或類似鰺科魚類,料理前需處理去鰓與內臟,也常劃四刀或分四塊(如曬乾一夜干)方便保存與烹調。

5.竹莢魚有什麼營養?

富含優質蛋白質、DHA、EPA,以及維生素 B 群與礦物質。每100g 竹莢魚約含 DHA 388 毫克、EPA 208 毫克,是中等脂肪魚。相比之下鯖魚的 DHA/EPA 含量更高。

6.為何叫四破魚?

因藍圓鰺煮熟後魚身容易裂成四片,故稱「四破魚」。此俗名也常被用來泛稱小型鰺科魚類。

7.竹莢魚有哪些種類?

竹莢魚(竹筴魚)是鰺科下多個小型魚種的總稱,常見有:

日本竹莢魚(真鰺 Trachurus japonicus,俗稱竹莢魚/巴攏)

藍圓鰺(Decapterus maruadsi,俗稱四破魚/巴浪魚)

長身圓鰺(Decapterus macrosoma,也稱四破)

頜圓鰺(Decapterus macarellus/紅尾竹莢魚)等。

8.什麼是竹莢魚?

指鰺科魚類中的其中一種,常見為日本竹莢魚(Trachurus japonicus)與太平洋竹莢魚(Trachurus symmetricus)。前者台灣俗稱巴攏魚,而後者亦被稱作竹莢魚。

9.竹莢魚何時是當季?

雖一年四季皆可捕獲,但夏季(非產卵期)被認為是最佳食用品季節,尤其近海的竹莢魚。

10.如何挑選新鮮竹莢魚?

可觀察魚眼是否清晰、魚鰓是否鮮紅、魚肚是否結實、魚體是否緊實且油脂感明顯,以及鱗片是否完整。

11.竹莢魚常見的捕撈方式有哪些?

包括圍網、底拖網、定置網、流刺網與船釣等方式,捕撈方式會影響魚肉品質與價格。

12.竹莢魚可以怎麼料理?

可做生魚片、煎、鹽烤、一夜干(魚乾)、味噌拌碎(日本 Namerou)等料理方式。

13.竹莢魚有刺嗎?

小尾竹莢魚骨刺較少,煎或紅燒後肉質緊實、刺相對較易挑出;但還是應小心魚刺。